60年前と比べると、日本人の平均寿命は15年以上伸び、男性81歳・女性87歳(※1)となった。さらに2065年には男性84.9歳、女性91.3歳になる見込みがあるという。

※1:内閣府「平成30年版高齢社会白書(概要版)」より

高齢化に伴い認知症も増加。

自分や周囲の人が認知症になるのは自然なことになる

高齢化に伴い、認知症の人の数も増加傾向にある。現在すでに500万人を超えている認知症の人の数は、2060年には850万人から1000万人にまで達する予想もある(※2)

※2:内閣府「平成29年版高齢社会白書(概要版)」の3 高齢者の健康・福祉より

世間では「認知症にならないためには」、「認知症予防に」といった、言葉が溢れ、認知症にならないことに力がそそがれがちだが、これだけ寿命が延びて高齢者人口が増えれば、認知症になる人は必然的に増加する。「自然の成り行き」として受け入れる準備が必要だ。

ともすれば「何もわからなくなるのでは?」「介護が大変」というイメージがつきまといがちな「認知症」だが、症状や重さは人によって異なるうえ、できること・やりたいことも異なるので、ひとくくりに恐れることもない。

これから10人に1人くらいが認知症になる社会を想定し、むやみに恐れ「対処」するのではなく、認知症になっても生きやすい社会にアップデートしていく必要があるのではないだろうか。

353号の特集は、「大丈夫、認知症。」

2019年2月15日発売の『ビッグイシュー日本版』353号の特集は、「大丈夫、認知症。」。

39歳で若年性認知症となった丹野智文さんにインタビューした。

自動車販売会社のトップ営業マンだった丹野さんは、35歳の時に異変に気づく。人より物忘れがひどい。38歳で、お客さんや同僚の顔が認識できなくなってしまった。営業マンとして、お客さんの顔が覚えられないのは致命的であるため、その仕事を外れなければならなくなった時はショックだったと言うが、今は事務職として「記憶」に頼らず、「記録」をマメに取ることで、むしろ以前よりミスなく働けているという。

また、通勤についても、車の運転は事故を起こしてはいけないというストレスからあきらめたものの、電車でどこにいるかわからなくなってしまう事態を何とかするため、自作の「ヘルプカード」を持ち歩き、偶然居合わせた人たちに助けてもらって無事に通勤しているという。

そんな丹野さんが、前向きになれたきっかけや、当事者の相談窓口「おれんじドア」の活動について本誌353号で明るく語ってくれた。

またNPO「認知症フレンドシップクラブ」理事の徳田雄人さんに「認知症フレンドリー社会」について話を聞いた。自分も老いて認知症になることを当然のことと考え、社会全体を認知症対応型にアップデートすべきという考えを紹介。

その他、認知症の人に働く機会を提供するデイサービス「DAYS B L G!」を運営するNPO「町田市つながりの開」理事長の前田隆行さんにも話を伺った。

すでに重度の認知症となった方の介護をしている人には今さら……という話かもしれないが、認知症の人がまだ身近にいない人にはぜひ読んでいただきたい。

『ビッグイシュー日本版』353号ではこのほかにも、

・リレーインタビュー。私の分岐点:俳優 竹中直人さん

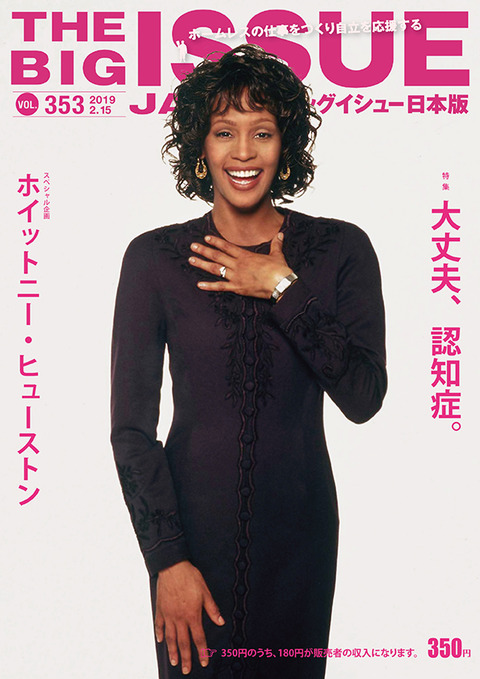

・スペシャル企画:ホイットニー・ヒューストン

・国際:住民が“コモナー”として参加する新しい農業モデル「ニュー・コモンズ・ファーミング」

・ビッグイシュー・アイ:身体を使って、世界を知覚していく写真家・石川直樹さん20 年の旅

・ホームレス人生相談:30代女性からの「結婚をしたいですが出会いがありません」の相談

など盛りだくさんです。

ぜひ路上にてお求めください。

『ビッグイシュー日本版』の購入

『ビッグイシュー日本版』は、全国の路上で販売者からお買い求めいただけます。お近くに販売者がいない場合は、委託販売・定期購読・通信販売でのご購入もご検討ください。

- 全国の路上(約100か所)

- 委託販売店 (約50か所)

- 定期購読 (1年間・最新号を順次お届け:24冊)

- 販売者応援3ヵ月通信販売 (3ヵ月分・最新号を含む6冊のお届け)

- バックナンバー通信販売 (最新号を除くお好きな号3冊以上のご注文でお届け)