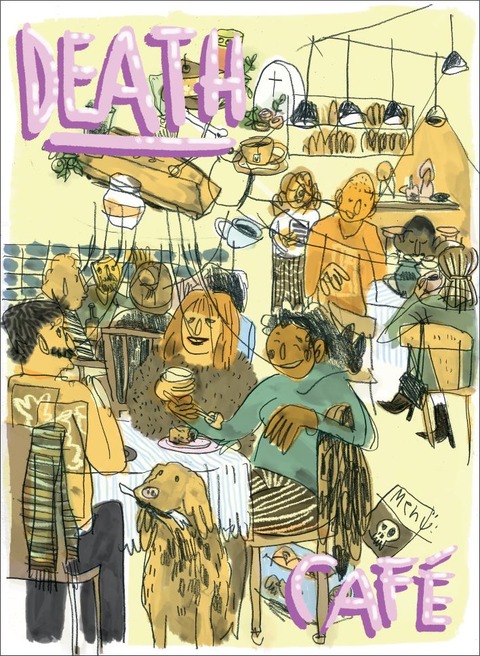

ハンブルク市の最西端に位置するアルトナ地区。その一角に佇むカフェ「Koppheister」の入口には、まもなく「満席」のサインがかけられるだろう。

普段と変わらない木曜の夜だが、さほど広くない店内はすでにぎゅうぎゅう詰め。そのほとんどは女性のようだ。若いウェイトレスが注文を取り、コーヒーマシンが大きな音を立て、バーではビールを注ぐ姿も。そこに、ひとりの女性が犬を連れて入ってきた。店内の様子に犬は大興奮!…とこんな光景が広がっている。

「テーブルをもう少し近づけましょうか?」誰かが言った。

これから2時間、初対面の彼女たちと死について語り合う。皆、そのために集まっているのだから。ケーキやコーヒーをいただきながら、なかにはビールを飲みながら、生や死について意見を交わすらしい。

誰もがいつかはその日を迎えるというのに、普段「死」について語ることはタブー視されている嫌いがある(それも変な話だ)。そのせいか、誰かを失って初めて死を考える人がほとんどだ。

白髪にチャーミングな笑み、健康そうな女性ウーテ・アルントがにっこり笑う。「グリーフカウンセラー(*)」の肩書きを持つ彼女は、主催者仲間と相談し、今夜のトピックをあらかじめ準備している。「と言っても、別にトピックはなくても構わないんですけどね…参加者は自ら話し出しますから」これが本当なら、「死を語る = タブー」は真実ではないのかもしれない。

*愛する人の死など、喪失を体験した人が悲しみの感情を乗り越えるために手助けするカウンセラー。

彼女が咳払いしながら問いかける。

「お別れの言葉は伝えるべきでしょうか? それとも、何の痕跡も残さずこの世を去りたいですか?」続けて、哲学的な格言をいくつか読み上げた。

彼女が大きく手を動かしながら「どうかしら、皆さん?」と呼びかけると、場がざわつき始める。同じテーブルに座る4人の女性はとても親しみやすそうだ。年は30代前半から50代半ばあたりだろうか。

テーブルの下では犬が一匹そわそわしている。名前はハッピー。クリスティーナ が連れてきたラブラドールの子犬だ。36歳になる彼女は、グラフィックデザイナーとして働きながら、葬儀屋になるための勉強に励んでいると言う。

「私、14歳で”死”に魅了されてしまったの」

そんな彼女の発言にも、誰も驚かない。愛犬を足元でうろうろさせながら、彼女は母親を癌で亡くした体験を語った。辛いことだったけど、母親にお別れができたことで自分の最期を受け入れる覚悟ができたように思う、だから「悪い気はしなかった」と語った。これには全員が頷いた。

「事故による突然死と、認知症などで少しずつ弱っていくのと、どちらがいいと思う?」別の人が問いかけた。認知症に話題が及ぶと、話を聞いているだけではいられなかった。私の父親がそうだからだ。

父はずいぶん前から私が誰なのか認識できなくなっています。お見舞いに行くと、私の手を握り「お宅のお名前は?」と聞いてくるんです。父はゆっくり、だけど確実に私の前から消えていってます。

こんな話を、10分前に出会ったばかりの人たちに語る自分がいた。無力感を覚えることもあるけど、この状況をどうにか受け入れようとしているところだ、とも打ち明けた。皆、耳を澄まして聴き入っている。哀れみからではなく、真剣に興味があるという感じだ。参加者たちのキャパシティの大きさが素晴らしい。

冒頭の挨拶で、主催グループメンバーのイーナ・ハッテビアが言った。「デスカフェを立ち上げたジョンは、この取り組みを『列車の旅』に例えたことがあります。たまたま乗り物で隣り合わせた人に、人生のあれこれを話しちゃうことってあるでしょ」

初対面の人たちとの方が死について語りやすい、と言うのは葬儀場で働くルイーズ・ブラウン。「死については、皆それぞれに考えがあります。いろんなかたちの問いがあり、それと同じだけ心配の種もある。デスカフェでは、どんな意見でもOKなんです」

参加者の一人アストリッドは言った。いつか自分という存在が消えてしまうと思うと悲しいと。彼女の母親は激しい発作に襲われて亡くなった。最期までそばについていたが、彼女のもしもの時には誰かついていてくれる人はいるのだろうか? 死後、彼女を偲んでくれる人はいるのか?「私には子どももいませんし」

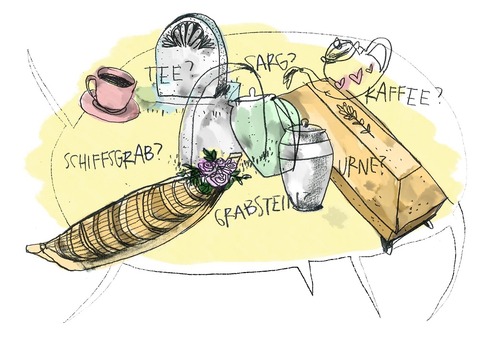

別の参加者スーザンは、家族がいない男友達のために葬儀を手配したことがある。彼がどんなかたちの葬儀を望んでいたのか、残された友人たちは誰ひとり知らなかったため、一時は険悪なムードになりかけたと言う。そんな経験から教訓を得た彼女は「私はどんなお葬式にしてほしいかを、ちゃんと書き残しておきます。どんな音楽をかけてほしいのかまでね」と語った。

もう一人の女性サラは1982年生まれ。妊娠している頃から「葬儀司会者」になるための練習に励んでいると言う。そんな彼女に家族や友人は困惑しているが、「ちっともヘンじゃないわ。私にとっては生も死も一緒ですから」これには私も同感だ。

満員になったカフェでは、まだあちこちで話に花が咲いている。いくつかのグループが退散すると、少し落ち着いた雰囲気に。

「お会いできて良かったわ」「気をつけて帰ってね」別れの言葉を掛け合う参加者たち。

2時間近く「死」について語り合ってみて、いつになく生き生きしている自分に驚きながら、私も帰路についた。

By Simone Deckner

Translated from German by Holly Bickerton

Courtesy of Hinz&Kunzt / INSP.ngo

ビッグイシュー日本の関連バックナンバー

THE BIG ISSUE JAPAN235号

特集:いのちの時間― グリーフサポートの現場

https://www.bigissue.jp/backnumber/235/

ビッグイシュー・オンラインのサポーターになってくださいませんか?

ビッグイシューの活動の認知・理解を広めるためのWebメディア「ビッグイシュー・オンライン」。

提携している国際ストリートペーパー(INSP)や『The Conversation』の記事を翻訳してお伝えしています。より多くの記事を翻訳してお伝えしたく、月々500円からの「オンラインサポーター」を募集しています。