中島義道さんの怒る技術

怒れる身体に自己改造し、豊かな感受性を取り戻そう

怒りは自然な人間感情。だが日本の社会で怒りは歓迎されない。怒らないことが社会の暗黙のルールになっている。

そんな日本社会で22年、怒ることを自らに課してきた哲学者、中島義道さんの怒る技術とは?

生きていくため、怒り始めた

中島義道さんは、駅や電車のスピーカー騒音、点字ブロック上の駐輪など、日常レベルで限りなく怒っている、怒りの実践者だ。かつ自分の怒りを冷静に分析し考察し、怒りに関連する著書を何冊も書いてきた哲学者でもある。

しかし、もともと中島さんは怒る人ではなかった。子供時代から青年時代までを振り返っても、真の意味で怒ったことがなかったという。だが、33歳でウィーンに留学したことが人生を変える。中島さんによると、当時のウィーンは能率が悪く、大学の事務局も市役所も事務員たちは勝手で高圧的。そんな状況に投げ込まれ、中島さんは生きていくため、彼らと対等にやりあうため、怒り始めたのだった(『ウィーン愛憎』中公新書参照)。

選択は二つしかなかったです。ある状況でせっぱつまった場合、がまんして精神的におかしくなっていくか、あるいは発言していって自分を守るか。がむしゃらに怒っていくと、相手がまったくわかってくれないということはないんです。

それから27年、帰国してからも怒りの修行を積み重ね、怒る技術を蓄積してきた中島さん。

怒るためのスキルが蓄えられてくると、怒るべきときに、怒るべきちょうどいい具合に怒れるようになります。場と相手に合わせて、威圧的に怒ろうと思えばそれもでき、まさに効果を狙って怒れるようになるんです。

怒りをむやみに露にしないことが社会の暗黙のルールになっている日本の社会。中島さんはその理由を、そこには”怒りを消す文化“があるからだと語る。

説明すればきりがありませんが、和を乱すことを嫌がるからでしょうね。いい悪いではなくて、和を保つためには異質なものがあったらだめ。日本の社会はどんなに正しくても、”怒っている“ことがとがめられる社会です。

そんな社会だから、怒れない人が圧倒的に多い。反面、突然ささいなことでキレる人も頻発している。

「両者は車の両輪のような関係にある」と中島さん。しかし、怒りは喜びや悲しみと同じく、自然な人間感情である。まして怒りは、顔が紅潮する、手が震えるなど、身体に最も密着した感情だから、怒りを抑圧していると、体内で大量の怒りが腐っていき、感受性も思考力も麻痺してしまったり、体調不良になったりするというのだ。

怒りを感じ、育て、表現する技術

そうならないために、「自分の体内で怒りが芽生えてきたら、その不快感の原因を探り出して言葉にし、怒っている相手に自分の怒りを正確に伝える」訓練が必要。

最初から、いきなりそれを実行するのはなかなかむずかしいという人に、中島さんに怒りの初級編を教授してもらった。怒りを実践する初心者には、まずサービス業の人相手に、個人的な意見を陳述することをすすめる。例えば、冷房車が寒すぎたら、「冷房きついですね」と車掌さんに言ってみる。「この方法は、誰か個人に向かって怒りをぶつけるよりはずっと楽です。サービス業の人は、お客さんの言う話だけは聞いてくれますから。比較的簡単なので、まずそこから始めましょう。まあ結果的に、あなたの言ったことは8〜9割は実行してくれませんから、カッカすると思いますけれどね」。これで、怒ることに慣れていく。

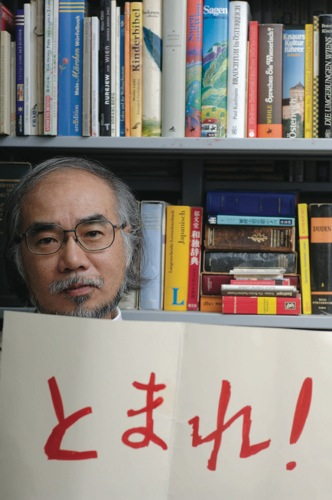

例えば、中島さんは、勤務する大学の構内を横切る道路の横断歩道でいつも怒鳴っている。車がなかなか止まってくれないからだ。「いつまでも渡れないから、『とまれ!』と書いた紙を持って怒鳴るんです。そうすると車が驚いて止まるんですよ。私は実力行使が好きなんです」と愉快そうに笑う。

しかし、怒りを相手にぶつけるときは、注意が必要。相手のボディランゲージを読む力も必要だ。それに、「多くの場合、その人自身がどこかで怒ることに確信がなくて躊躇していると危険なんです。変な正義感とか、いやらしい教え諭す態度とかも、危険を招きます」。自分の怒りは正義だから守られているというのは幻想。中島さんが求めているのは、後ろ盾や法律はなくても、その場で個人の怒りでどれだけ人を動かせるかどうかである。

私自身いつも思うんですけれど、それで自分自身が快感、感じちゃだめなんです。怒るたびに不愉快で、なんて自分は傲慢だろうと思っています。

ギリギリの場面でこそ、人は鍛えられる

そして、自分が言ったことが理解されなかったとき、それに耐える力が必要だ。

怒ったからといって、相手がすぐに聞いてくれるとは限りません。ものすごく反発を受けますよ。それであきらめたら終わりです。

誰にでも、あるとき、がまんするか、怒るかという瀬戸際がある。

そんなとき、がまんするんじゃない方向にやってみて、そして次の時にもがまんしない。その積み重ねが重要なんですね。

黙っていることで、怒りを伝えようとする人が多いが、それには閉口すると言う。中島さん自身、日々怒るために膨大なエネルギーを使っているのだ。

私の本を読んだら、なぜ中島はこんなにシツコイんだと思うでしょう。それも、この場で自分が一つ引いちゃったら、次のときも見過ごすかなと、いつもそういうふうに試されている気がするわけです。そうは言ってもくたびれちゃうから、今日は4回やったから止めようと思うこともありますけれどね。

そんな中島さんだが、意外や「人間は柔和な方がいい。穏やかなほうが」と言う。「これも長い経験から言うのですけれど、ものすごく修行すればそれもいいと思う。でも私ぐらいの中途半端な人間は、柔和でいてもダメな時ってあるわけですよ。十分強くないから、全部がまんして、自分の信念を折っていきたくはない。とすると、みんなに嫌われても、自分自身がある信念を持っているほうが自分にとってはいいんだと思ったんです。初めは計算、計算しながらですけれどね」

哲学を研究する中島さんだからこそ、怒りについてもとことん極めずにはいられない。もちろん自分自身が比較的自由な立場にいることも自覚している。

世の中のすべての人が私みたいにならなくていい、ならないほうがいいと思いますけれどね。私が怒るのは、自分自身が言ってみてどうなるかやってみるという、私の社会的役割みたいなものですね。

自分を守るのが嫌いだとも言う。それはマイナスの意味での弱者の考えだと思っている。「安全でいたい、なにしろ、自分の生命とか、身体とか、財産とかを守りたい。でも、ここからは何も出ませんね。大げさに言うと、何かするためには、やはり捨てる覚悟が必要でしょうね」。捨てると言っても大げさなものではなく、信頼であったり、バカと言われたり、誤解されたり、そういうことはしょうがないと思っている。日本人はみんなに嫌われたくない。しかし、中島さんはもう全部に嫌われていいと思っているのだ。

結局、安全な怒りはダメなんですよ。例えば、今の政治がだめだと言ったら、みんながそうだねそうだねって聞いてくれる。守られている怒りは、みんな聞いてくれますよ。でも、ギリギリの場面に立つのではないから、それによって人は鍛えられない。多くの人は安全だとわかっているから、そういう怒りを発するんです。

しかし、本当に一番きつい怒りは、自分だけがある状況にあって、それがわかってもらえないときの怒り。「認知されない怒り」だと中島さんは言う。中島さんはあくまで、個人の立場で個人として、認知されない怒りを発する。

<後編に続く>

中島義道(なかじま・よしみち)

1946年、福岡県生まれ。77年、東京大学人文科学研究科修士課程修了。83年、ウィーン大学哲学科修了。哲学博士。現在、電気通信大学教授。『うるさい日本の私』(新潮文庫)、『<対話>のない社会』(PHP新書)、『怒る技術』(角川文庫)など著書多数。

(2006年6月15日発売、THE BIG ISSUE JAPAN 52号より)