9回特攻に出て9回とも生還した特攻隊のパイロット、佐々木友次さん―。作家・演出家の鴻上尚史さんは、佐々木さんにどうしても会いたいと2015年に5回にわたって面会した。17年に上梓した小説『青空に飛ぶ』、ノンフィクション『不死身の特攻兵―軍神はなぜ上官に反抗したか』の2冊に込めた思いを聞いた。

Photo:横関一浩

「次は必ず死ね」「体当たりしろ」そんな命令に立ち向かった21歳

爆弾を落とすのではなく、機体の体当たりをもって敵艦を攻撃する〝特攻〟。飛び立てば二度と戻ってこられない―。一般的にはそんなイメージだが、なんと9回も特攻に出ながら、9回とも生きて帰ってきた人がいた。陸軍の第一回の特攻隊員だった佐々木友次さんだ。

「2009年に『特攻隊振武寮 証言・帰還兵は地獄を見た』(※1)を読み、衝撃を受けました。生還した特攻隊員を軟禁していた施設について書かれた本です。わずかな描写でしたが、特攻から何度も生還した佐々木さんのこともそこで知り、とても気になったんです」と鴻上尚史さんは話す。以来、テレビ関係者に佐々木さんのことを話題にするなかで、15年5月末、あるプロデューサーから「その方、生きていますよ」と聞く。「戦争のことだからもう“過去の歴史”だろうと思っていたのが間違いでした」。鴻上さんはすぐに佐々木さんがいる札幌へ飛んだ。

※1 講談社刊。著者は元陸軍少尉・元特攻隊員の大貫健一郎氏と、NHKディレクターの渡辺考氏。振武寮の存在については、陸軍の正式な記録には残されていない。

紆余曲折を経て、病室でやっと会えた92歳の佐々木さんは数年前から糖尿病で失明、身長160センチ弱で小柄、穏やかな感じの人だったという。「意識ははっきりしていて、1回目の特攻は(1944年の)11月12日だったとおっしゃるし、処刑飛行に出された出丸中尉(※2)の話を始めると、ベッドから身体を起こして明瞭に話されました」

※2 靖国隊所属の特攻隊員。生存して戻ったが戦死したと発表されたため、天皇に報告された内容は訂正できないことから、マラリアを患った身に再び特攻の命令が出された。

鴻上さんは、なぜそこまで佐々木さんに会いたかったのか。

「あの当時の日本陸軍は、今で言うブラック企業の最たるものでしょ? 上からの命令は理不尽だけれど絶対的で。当時、佐々木さんは21歳。『次は必ず死ね』『次は爆弾を落としたあとに体当たりしろ』と命令する40代、50代の参謀や司令官に『死ななくてもいいと思います。死ぬまで何度でも行って、爆弾を命中させます』と答え、実際に生きて帰ってきた。どうしてこの人はそれができたのか、強烈に疑問だったんです」

特攻、それは弱い攻撃方法

熟練パイロットの技術を否定

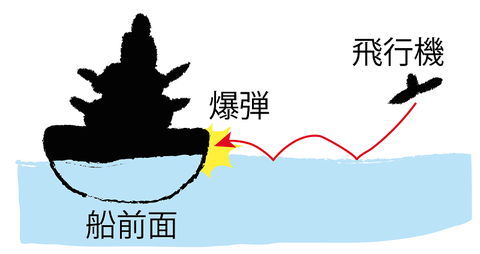

佐々木さんは陸軍「万朶隊」に所属。海軍の神風特攻隊が1回目の特攻で戦果を挙げると、陸軍もその3週間後に続いた。万朶隊の岩本益臣隊長は、斜め方向から爆弾を投下、水面を斜めに弾ませて船の側面を狙う「跳飛爆撃」の名手だったという。

「絶対に成功させるため、海軍も陸軍も初期はベテランが選ばれた。だけど、それまで死に物狂いの急降下爆撃という訓練を重ねてきた熟練パイロットに『体当たりしろ』というのは彼らのプライドや技術、存在を否定することですよね」

軍部は、そういった技術をもつベテランに人員も機体も失う「体当たり」を命じた。特攻の攻撃はどんなに高スピードで突っ込んでも、爆弾を上空で落とすより空気抵抗があるため速度は落ち、攻撃方法としては弱い。岩本隊長は特攻に疑問をもち、部下の佐々木さんに「出撃しても、爆弾を命中させて帰ってこい」と告げたという。

また、戦況が悪化するにつれて、時速最大200キロほどの“赤とんぼ”と呼ばれる練習機(※3)を時速600キロ超の米軍戦闘機と対峙させるのはおかしいと、上官たちが居並ぶ会議で疑問を呈したのは、美濃部正少佐(※4)だった。「彼は、技術や装備のリアリズムではなく、精神論を説く上官たちに“合理的思考をしよう”ということを述べたんです」

※3 九三式中間練習機(赤とんぼ)

※4 海軍の夜間攻撃を専門とした芙蓉部隊の隊長。徹底して特攻を拒否した。

すべて精神論で押し切られようとしていた戦時下で、どうして佐々木さんはくじけなかったのか。「佐々木さんは、寿命や先祖のご加護、父親の『人間は容易なもので死ぬものでない』という助言、岩本隊長の存在……とおっしゃっていて、本当にいろんな要素が重なったんだと思います……」

さらに「本当に空を飛ぶのが好きだったことが大きいでしょうね」と鴻上さん。「佐々木さんが乗った九九双軽(※5)は(ゼロ戦(※6)と比べると)性能は低かったが、それでも『練習さえ積めば、鳥の羽みたいになるんですよ』とおっしゃった。そして空へ飛び上がれば、その瞬間にイヤな上司のことを振り切ってすごく自由になれると。同時に、技術があったからこそブラックな組織の中で生きのびられたんでしょうね」

※5 九九式双発軽爆撃機。長さ約13m。4人乗り。

※6 零式艦上戦闘機。1940年から海軍で採用、当時は世界最高水準の戦闘機と言われた。

命令でなく、志願?!「命令する側」の責任回避

戦後73年目の夏。やっと冷静に特攻についても語れる時が来たのではないかと鴻上さんは言う。「そこで、まず考えなくてならないのは、『特攻』を『命令する側』と『命令される側』に分けて考えること。戦後、命令した側は、特攻は『志願だった』と言い続け、命令された側は『あれは命令だった』と証言を始めた。すると、命令した側は『我々は志願を求めたのに、お前たちが勝手に命令だと思ったんだろ』と言い出した。でも、特攻は明らかに命令した側の問題。命令した側がその免責のために、全員が熱狂的に志願したというストーリーを主張するのは、過労死で社員が亡くなった時に、社長側が『あいつは働きたくて死んだんです』というコメントをするようなものですよ」

先日の日大アメフト部の一件も構造はまったく同じだと指摘する。「しかし、関東学連のスポークスマンが調査後に、『~以上の理由から、これは命令であったと合理的に推論できる』と語った言葉には、希望を感じました」

また、鴻上さんの本を読んだ人による「こんな上官イヤだよな」というコメントがSNSで見られるようになってきた。「それを読むと、ここにも希望があると感じます。自分はこんなとんでもない上官に会いたくないし、家族や愛する人をそんなところへ送り出したくないという思い。そこには右も左もなくて、平和はそういう“合理的な思考”の先にあると思うんです」

当時、特攻が小さな船に傷をつけただけでも“戦果”と数えられ、新聞も大々的に報じた。「国民は勇壮な記事を読みたがったし、新聞も売れるものを書く。反戦の主張をすると不買運動が起こり、そんな新聞社を支える国民はいなかった。決して軍部だけに引っ張られたわけではなく、国民全体が戦争に熱狂したことも明らかなんです」

戦後、北海道の実家に戻った佐々木さんには「命が惜しかったんじゃないのか」という目も向けられた。「しんどかったでしょうし、すごくご苦労されたと思います。でも佐々木さんはそういったことは一切おっしゃらなかった」

「お会いした当初、佐々木さんから『目が見えてあなたがどんな人かわかれば……』と言われましたが、特攻はいろんな意味で利用されやすいので慎重になられていたことは理解できます。もし10年前に佐々木さんにお会いしていたら、絶対話してくれなかったでしょう。関係者がどんどんお亡くなりになり、ようやく自由に話せるという時期になったことと、佐々木さん自身も90代に入り、戦争体験を残しておきたいとお考えだったようです」

当初は2冊の本にする予定はなかったという。「でも、佐々木さんの存在は日本人に知らせたいと強く思ったんです。とてつもなく理不尽な状況の中でも“合理的思考”をし、行動した人がいたこと、それは今を生きる私たちに可能性を感じさせてくれます」

(松岡理絵)

(プロフィール)

こうかみ・しょうじ

1958年、愛媛県生まれ。作家、演出家。81年、早稲田大学在学中に劇団「第三舞台」を立ち上げる。現在は「KOKAMI@network」と「虚構の劇団」を中心に活動中。著書に『あなたの魅力を演出するちょっとしたヒント』『八月の犬は二度吠える』(ともに講談社)、『演技と演出のレッスン』(白水社)、『孤独と不安のレッスン』(大和書房)ほか多数。

『青空に飛ぶ』

講談社/1550円+税

中学2年生を主人公にした小説。学校でいじめを受けている主人公が、特攻隊を生き残った人が入院していることを知り、彼に会いに出かける……。

『不死身の特攻兵 軍神はなぜ上官に反抗したか』

講談社現代新書/880円+税

生前の佐々木氏本人へのインタビューをもとにした、ノンフィクション。

※以上、2018-08-15 発売の『ビッグイシュー日本版』341号「ビッグイシュー・アイ」より記事転載

鴻上尚史さん関連号

THE BIG ISSUE JAPAN361号

特集「生きやすくなる方法」にて、<「社会話」始めませんか!「世間」と「社会」のヒミツ。分かれば“楽”に>ついて鴻上尚史さんのお話を掲載。

https://www.bigissue.jp/backnumber/361/