20年の飼育歴があり、長崎県の離島で絶滅していた日本ミツバチを復活させた久志冨士男さん。日本ミツバチと話すことができるという稀代の専門家に、日本ミツバチの知られざる魅力とその可能性を聞いた。

虫ランゲージ? 久志さんがハチと築く友好関係

日本ミツバチを一度飼い始めると、やめられなくなるらしい。なぜかというと、人間とハチの心が通じ合ってしまうから――と、久志さんは何のてらいもなく言ってのける。

「長いこと飼っているとね、彼らにも人間と同じような喜怒哀楽があるのがだんだんわかってくるんです。それも、何をしゃべっているのか、言葉までわかる。ほら、日本語しかしゃべられない人が英語圏に住むと、なぜか英語がわかるようになるでしょ、あれと同じ。しかも、日本ミツバチの場合は、こっちの言い分も伝えられるようになる。すると、もう対話ができちゃうわけですよ」

ハチの飼育経験がない者としては、もちろん半信半疑である。ハチと人間が話せるなんて、にわかに信じがたい。しかし、久志さんは「20ぐらいの言葉はわかる」という。では、ハチの言葉とは、どんなものなのか。

「まず、羽音ですよね。人間の喜怒哀楽と同じで、怒った時はビビビーと強い音を出し、悲しい時には人間の子どもが母親に甘えるようなビィービィーという音になります。たとえば、天敵のオオスズメバチに襲われた時は、悲しげな羽音を出しながら人間にとまって、『助けてください』と言うわけです。逆に、働き蜂が女王蜂の周りに集まった時なんかは、母親が赤ちゃんを『よしよし』と言ってあやすような、もうそれはほんとに優しい羽音です。彼らは、愛情もあれば、絶望もする生き物なんです」

羽音のほかにも、お尻からにおいを出したり、花蜜の在りかをダンスで知らせ合ったり、お互いが密着している時には体毛の動きを通して意志伝達もするという。特に日本ミツバチとオオスズメバチは虫ランゲージを通じて、人間にも馴れる。人間と友好関係を築けるところは、人に馴れない西洋ミツバチと大きく違う点だという。

ただ、日本ミツバチとオオスズメバチの両方と友好関係を築く久志さんは、時には2つの友好のはざまで板ばさみになることもある。

「オオスズメバチが日本ミツバチを襲ってきた時、どちらの味方になったらいいか迷うんですね。そら、最終的には、飼っている日本ミツバチの側に立って、オオスズメバチをたたいて殺しますよ。でも、オオスズメバチも、せっかく人を信用しているのに裏切れないというのがある。『そんなの、ただの昆虫じゃないか』と言われるかもしれないけど、昆虫でも仁義は通さないといけないというかね、やっぱり迷うわけ。そしたら、そのうち殺された仲間のオオスズメバチが、ブーンと僕のところにやって来て、とまりますよ。でも、刺さないですよ、彼らは。お尻を見ても、針を出していない。ただ、僕の裏切り行為に対して困惑していて、『あなたは味方じゃなかったんですか』って、彼らはそう言っているんです」

進化が生み出した、強健な日本ミツバチ

20年前、自宅近くの納骨堂で巣をつくっていたハチが駆除されているのを見て、久志さんは「私が飼うから、ハチを殺さないでほしい」と思わず言ってしまった。それがきっかけで、日本ミツバチを飼い始めた。「飼うからには、勉強せなアカンと思って養蜂に関する本をぜんぶ読んでしまってね。そのうち、本に書いていないこともいろいろわかるようになった」。今では100群を超える群れをもち、いつしか日本ミツバチに最も詳しい専門家の一人となった。

通常、養蜂といえば、西洋ミツバチだ。行動半径が4キロメートル以上と広く、一群あたりの集蜜力が他のハチに比べて抜群に高いため、世界中で飼われ、日本でも明治時代に輸入されるようになった。対して、日本ミツバチは、行動半径が2・2キロメートルと狭く、集蜜力は西洋ミツバチの4分の1である。8分の1ともいわれるが、それは西洋ミツバチに砂糖水を給餌して、給餌しない日本ミツバチと比較した数字だそうである。それと、何より野生種であるため、飼うのが難しいとされてきた。決定的ともいえる、これら両種の違いについて、久志さんはこう説明する。

「結局、進化の過程の違いなんです。西洋ミツバチはもともとアフリカ生まれで、雨季と乾季しかない乾燥地帯では、雨が降ると一斉に花が咲く。すると、次にいつ雨が降るかわからないから、遠くまで飛んで、一度にできるだけたくさんの蜜を集めるように進化した。その生産性のよさを人間が利用している。ところが、多湿の環境で進化した日本ミツバチは、梅雨と冬さえ乗り切れば何とかなるから、蜜をたくさん集める必要がなかった」

「でも、この集蜜力は考え方次第で、西洋ミツバチの4倍の巣箱を置けば、採れる蜜の量は同じになる。しかも、日本ミツバチの蜜の値段は西洋ミツバチの4倍だから、利益も4倍である。じゃあ、なぜ日本ミツバチを飼う人がいないかというと、4倍の密度で巣箱を置けるだけの広い土地を持った人がいないという、それだけの話だと思いますね」

一方、進化の違いは、両種の生活力の違いとして表れる。乾燥地帯出身の西洋ミツバチは、湿気に弱く、さまざまな病気にかかるうえ、日本の冬を越すには巣箱を毛布でくるむなどの手間がかかる。日本では、人の手から離れると1年も生き残れない。しかし、多湿な環境に強く、世界で最も北の寒冷地に適応した日本ミツバチは強健で、「20年飼っても、一度も何かの病気にかかったことがない」という。

また、西洋ミツバチは、天敵のオオスズメバチに簡単に滅ぼされてしまうが、日本ミツバチはこれを集団で取り押さえて殺害する。「それも、進化の違いで、アフリカにはもともとオオスズメバチがいなかったというのが大きいですよね。日本ミツバチは、太古の昔からオオスズメバチと食うか食われるかの生存競争を演じてきて、集団による闘争力を進化させ、その結果、人間と友好関係を築けるほどの豊かな感情や言葉をもつようになった」

(スズメバチを捕まえた日本ミツバチ)

「本来、ハチを飼うということは、主人と奴隷の関係なんです。つまり、人間がどれだけ蜜をたくさん搾取するかということ。でも、その考え方で日本ミツバチを飼うと、うまくいかない、奴隷にはならないんです。彼らは、待遇が悪いと逃げ出すし、かわいがれば、ちゃんと言葉で返してくれる、人間のパートナーなんです」

日本ミツバチ復活のプロセス、海外に広がる可能性

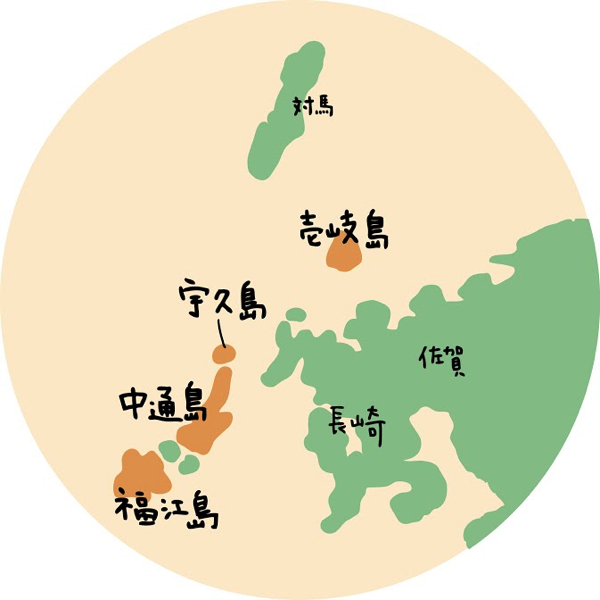

久志さんは今、五島列島をはじめとする長崎県の離島で、絶滅した日本ミツバチを復活させる取り組みを行っている。発端は、高校の同窓会で訪れた五島の福江島で、日本ミツバチがどこにもいないことに気づいたことだった。この体験をきっかけに、久志さんは5年がかりで、離島の島々を独力で調査。その結果、日本ミツバチが生息できる大きさの島14のうち、半数の島で絶滅していることがわかったのだ。

「絶滅の理由には、共通点がありました。どの島も、戦時中から戦後の十数年の間に、食糧生産のための土地開発や炭焼き、薪などの目的で雑木林が乱伐されたため、日本ミツバチは蜜源を失い、死滅していたんです」

また、05年には鹿児島県で日本ミツバチが絶滅。翌年には、宮崎県でも絶滅したとの報が届いた。この絶滅も飢えが一番の原因だった、と久志さんは推測する。

「現地に行ってみると、熊本の八代まではミツバチの蜜源である雑木が繁茂していたけど、トンネルを越えて鹿児島に入ると、山の風景が一変するんですね。山の頂上まで見渡すかぎり杉の植林だらけ。状況は、宮崎も同じでした。西洋ミツバチは、飼い主が砂糖水を飲ませて難を逃れていましたが、日本ミツバチは蜜源が少ない中で、暖冬と長雨のダメ押しを受けて、消滅したんです」

こうした中で、久志さんの日本ミツバチ復活プロジェクトは始まった。最初に選んだのは、限界集落の島、宇久島。ここには飼養経験のある人物がいるうえ、耕作放棄地の多い島には雑草が生い茂り、ミツバチにとっては天国のような場所だった。久志さんが、この島に送った4群は、翌年には次々に分封し、爆発的に増殖。さらに、11人の飼養希望者を得ることができた壱岐島やハチ大好きな人がいる福江島、中通島にも群れを移動させ、生息可能な島すべてにおいて日本ミツバチを復活させたのだ。

日本ミツバチの復活は、農業の再生にもつながる。

「特に条件のよい壱岐島では、2〜3年後には5000群以上になり、島全体のハチミツの年商が1億円を超すのではないかということで、日本一おいしい蜜としてのブランド化が進められています。蜜だけでなく、多くの種類の野菜や果物が実をつけるようになったため、果樹園を起こそうと考えている人もいますし、椿が特産の五島列島では、西洋ミツバチでは難しかった椿の花の花粉媒介者としても活躍し始めています」

また、将来的には、海外での養蜂にも期待が高まる。ここ数年、複合的といわれる要因から世界中で西洋ミツバチが消滅する「蜂群崩壊症候群」(CCD)が問題となり、その結果、農業生産に影響が表れ、特にイチゴやメロン、スイカなどの果物が食卓から消える恐れが指摘されているからだ。

「僕の考えは、アジアや太平洋諸島のようなところでは、もともとその環境に適応している東洋ミツバチや日本ミツバチに変えたらいいということなんですね。それが可能だということは、壱岐島などの取り組みではっきりしましたから。東南アジアなどでは、ハチを飼うことで少数民族や貧困下にある人々の経済支援を行おうとする動きもありますから、将来的にはそういう取り組みにも貢献ができれば、と思っているんです」

ミツバチが消える? 神経に作用する農薬被害?!

ただ、日本ミツバチの生育環境にも課題がないわけではない。最大の問題は、農薬だ。08年頃から、農薬被害は甚大になっており、長崎県では09年に西洋ミツバチ、日本ミツバチともに約80パーセントのミツバチが失われた。しかも、これまでの農薬死の場合、ミツバチは巣箱の中で死んだ幼虫を外に出し、巣門の前でのたうちまわって死ぬが、今回は巣箱に幼虫と蜜をそのまま残して、周辺には死骸も見当たらなかった。これまでに経験したことのない変死に、久志さんは「従来とは違う農薬が使われたのが原因」と話す。

「長崎では、価格が安く、効き目も強い、神経に作用するネオニコチノイド系の農薬使用が増やされたのですが、これがミツバチの方向感覚を狂わせ、巣に戻れなくしたんです。この農薬の怖いところは、粒子が細かく、風に乗って広範囲に飛散して、どこから飛んできたのかまったくわからないことで、特に稲田の多い島では日本ミツバチが絶滅したばかりでなく、海岸に下りてもフナムシが見当たりません。本土側の農村部でもツバメやスズメ、それにキジバトまで姿を消す姿も見えないという怪現象が現実になっているんです。おそらく、普通は人の目につかない、すべての昆虫、土壌生物も含めて、80パーセントが昨年死滅したのではないかと心配です」

久志さんは、このまま強力な農薬の使用が続けられれば、日本でもミツバチが絶滅する可能性があるとして、「ミツバチたすけ隊」を結成。全国の養蜂家や農業関係者、市民らに呼びかけ、ネオニコチノイド系農薬の使用反対の活動を展開している。

ミツバチは、人にハチミツを提供するだけの存在ではない。たとえば、カリフォルニアの果樹生産地帯のデータによると、ミツバチが果樹の花粉媒介によってもたらす経済効果は、生産される蜜の50〜100倍といわれる。イチゴやメロンなどのハウス栽培では、ビニールハウスにミツバチを入れなければ、売り物になる実はできない。

何より日本ミツバチは、日本列島に人が住み着く以前から、植物の花を交配させ種子を作らせることで、豊かな森を持続させてきた。日本本土の森林と農業は、今でも日本ミツバチなくして存続することはできない。久志さんは、日本ミツバチは国の宝だ、と言う。

「僕はいつもミツバチに学びなさい、と言うんですよね。最近ようやく日本でも農業振興の機運が高まってきたけど、ミツバチを抜きにして語る農業なんかに未来はない。だから、単に西洋ミツバチを日本ミツバチに変えるだけじゃなく、日本ミツバチの声に耳を傾けて、彼らに習う農業でないとダメだと思っているんです」

(稗田和博)

(プロフィール)

ひさし・ふじお

1935年、長崎県生まれ。佐賀大学文理学部英語英文学科卒。長崎県の高等学校で英語教師を務めるかたわら、日本ミツバチを飼い始め、退職後は日本ミツバチの生態研究と普及に専念する。日本ミツバチ養蜂用器具の特許・実用新案を多数所有する一方、「壱岐・五島ワバチ復活プロジェクト」を手がける。アジア養蜂研究協会会員。日本蜜蜂研究会会員。著書に『ニホンミツバチが日本の農業を救う』(高文研)がある。※2014年に逝去されました。

(2010年2月15日発売、ビッグイシュー日本版137号より転載)