茨城県・つくば駅から歩いて20分ほどの住宅地の中に、フェミニズム・ジェンダー・障害福祉の本を中心に扱う個人書店「サッフォー」はある。決して利便性がよいわけではない立地だが、筑波大生や地元の人はもちろん、東京など県外からわざわざ足を運ぶ人も少なくないという。

「まちの本屋」がどんどん減っている時代に、書店の経営は容易ではない。テーマを絞った書店であればなおさらだろう。それでも店主の山田亜紀子さんは、「地元にこういう本屋があったらいいな」とこれらのジャンルを扱う書店を開いた。

つくば市の中心地は「筑波研究学園都市」という国家プロジェクトとして計画的に整備されてきた歴史から、昔ながらのまちに見られる密集・雑然区画もないまちだ。人口規模の割には、駅前に路上生活者も見かけない。複数の大型書店はあれど、専門書店はほとんどない。バリアフリーの個人書店となるとなおさらだ。そんなまちに育った山田さんがこうした領域に関心を持つようになったのは、どんな環境・経験からなのか。お話を伺った。

元「オリーブ少女」がフェミニズムに出会うまで

「私の親が離婚でシングルマザーとなって、3歳のころ母親の実家の近くで細々と生活していましたが、母方の祖母や親戚にはかわいがってもらって、子ども時代には色々とサポートしてもらいました」という山田さん。高校時代はいわゆる「オリーブ少女」だったそうで、雑誌「Olive」で紹介されていたフランス映画やカルチャーに惹かれ、そのなかでフランス人のフェミニスト映画監督アニエス・ヴァルダを知り、彼女の作品のファンになった。

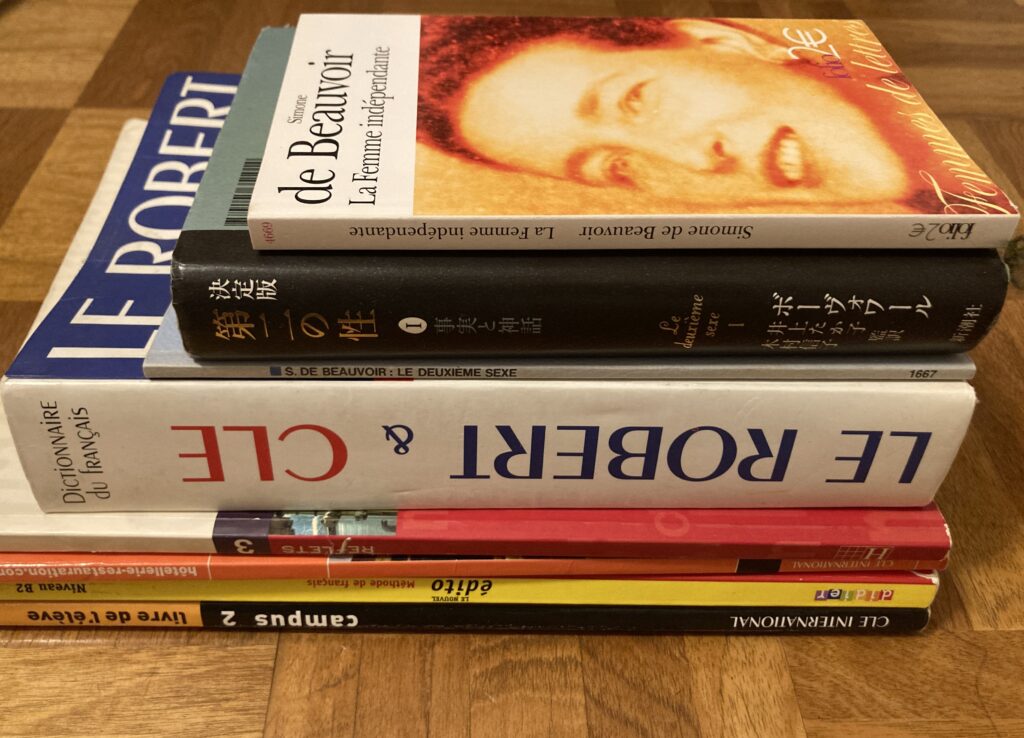

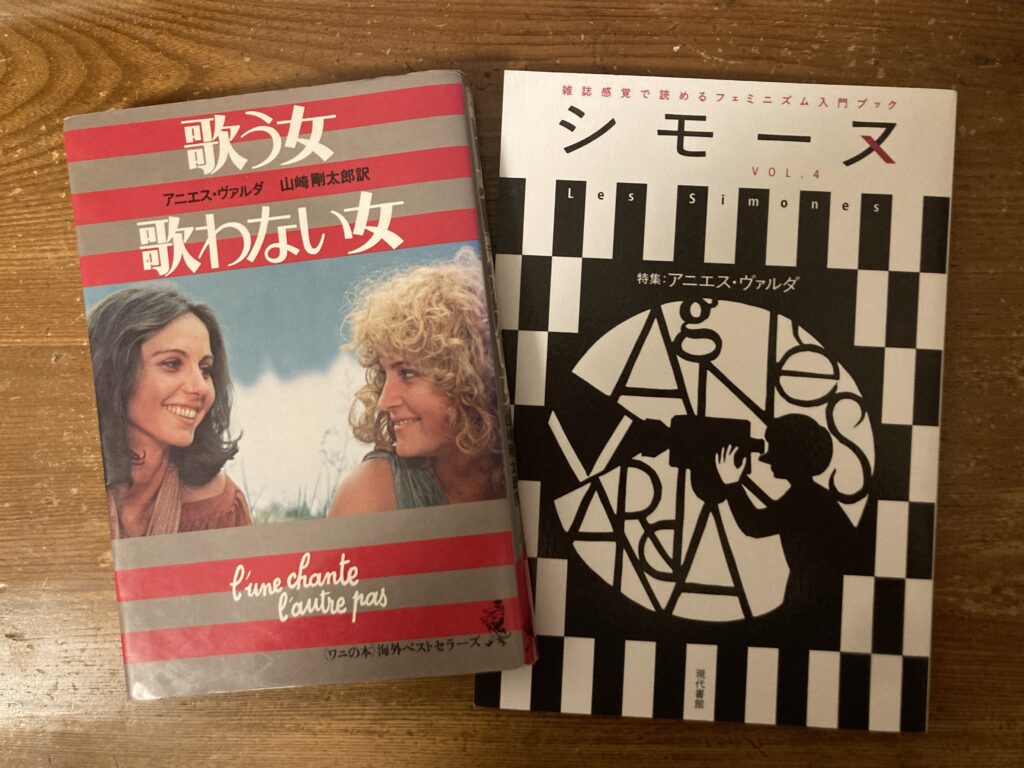

短大を卒業した後も、「フランスの文化をもっと知りたい」と働きながら東京日仏学院(現在はアンスティチュ・フランセ)でフランス語を学んだ。フランス語のテキストには社会問題が多く取り上げられており、デモが日常的に行なわれ、権利を主張することが当たり前だという考え方にも関心を深めていく。

日本とフランスの比較を行う授業の課題でヴァルダが70年代のウーマンリブを描いた作品「歌う女・歌わない女」をとりあげ、 “中絶の権利獲得運動”というテーマを通じ、そこで初めて日本に堕胎罪があることや優生保護法*の歴史を知り、衝撃を受けると同時に、自分の身体にまつわる制度に関心がないと気づいた。日本の堕胎罪も『第二の性』のボーヴォワールも、アニエス・ヴァルダがいたから知ることができた。

*1948年に施行された、母体の保護と「不良な子孫の出生の防止」を目的とした法律。条件付きで人工中絶が合法となった一方で、障害者らが子どもをつくれないよう、強制不妊化も可能にした。1996年に「母体保護法」に変更。

ホテルの仕事から書籍販売を経て、フェミニズムの書籍編集者に

その後転職したのは都内のシティホテルだったが、資本主義に疑問を抱いていたこともあり、贅沢なものを消費させる仕事に葛藤を感じることも少なくはなかった。そんななかで起こった東日本大震災――「自分の考えに近いところで働きたい」と、絵本や社会問題の本を扱う書店に転職し、女性向けの売り場を担当していたのだそう。「マイノリティの人たちが来店しやすい店づくり」の考え方はこの頃に培ったものだ。顧客向け情報冊子の新刊紹介ページの編集なども担当し、様々な出版社とのやりとりを重ねていった。

その冊子でたびたびやり取りをしていた出版社から、「うちで編集者をやってみませんか」と声をかけられ、転職を決意。障害福祉やノンフィクションの書籍を多く発行しているこの出版社で、フェミニズムやジェンダーに関する書籍を企画編集するようになった。

「地元で、本屋を自分の仕事としてやりたい」と専門書店をオープン

山田さんが書店で働いていた頃にはジェンダーやフェミニズムをテーマにした本は学術書が中心で出版点数もそれほど多くなく、動きも鈍かったが、転職する数年前からフェミニズムの波が少しずつ高まってきていた。そんななかで「地元で、ジェンダー、フェミニズム、そして障害福祉の本屋を、自分の仕事としてやりたい」という気持ちが、どんどん具体的になってきたのだという。

「利用してほしいと思ったのは、学生と障害のある人だったので、筑波大学と障害者の自立生活センター(CIL)からアクセスしやすいエリアで物件を探しました」

「たとえば、東京など家賃が高いエリアだと個人が専門書店をバリアフリーでやりたくても、階段しかない物件になってしまったり狭いスペースになってしまったりと、理想的な条件が少しずつ削られてしまうと思うんです。でも、つくばだったらできる。つくばでやるからこそ、車いすユーザーの方など身体に障害がある方にも来てもらえるように、バリアフリーで入れる1階のテナントを条件に探しました」

カフェを併設、イベントも開催、出版事業も立上げ

“北関東のSafer Spaceになることを願っています”という「サッフォー」を訪れる人は幅広い。10代の学生から、研究者、子育て中の人まで、年齢・ジェンダー・職業問わず様々な人が来る。遠方から「コンセプトや品ぞろえが気になる」と言って訪ねて来るお客さんもいる。店内のカフェスペースでは、お茶を飲む人、勉強する学生、編み物をする人、昼寝する子どもなど、それぞれが自分のペースで、思い思いの時間を過ごす。「混んでなければ、急かす理由もないですからね」という。

2か月に1度はクィアパーティーを開催しており、東京から通う常連さんもいる。

「東京にも書店はたくさんあるんですが、車いすで入れるか事前に確認しなくて済むブックカフェというと多くはありません。それにクィアや障害者などさまざまなマイノリティの人たちが交流できる場所も、ありそうでないみたいですね。たとえば、新宿二丁目は、お酒を楽しむところが主流ですし、棲み分けされている店舗も多いです。ここはお酒を飲めない人も利用できますし、入りやすいと言っていただくことが多いです」

2025年8月には出版事業も立ち上げた。とはいえ、経営的は楽ではないだろう。やっていけるのか?と聞くと、「いやあ、なかなか大変です。でも、大きな利益を出したいわけではなく、社会運動としてやっている部分もあるので、食べていけたらいいかな、というくらいの気持ちです。食べていくのも大変ですけどね」と笑う。

山田さんとビッグイシュー

そんなサッフォーでは、雑誌『ビッグイシュー日本版』の委託販売をしている。東京で勤めていた頃に路上で見かけたことをきっかけに購入するようになり「貧困をはじめ、社会的な問題を幅広く考えられる雑誌だ」と感じ、いつか書店を開業できたら取り扱いたいと思ってきたのだそう。

毎号必ず売りきれるわけではないが、「ビッグイシューをきっかけに店に来てくれた人に、サッフォーが扱う本のテーマに興味を持ってもらえることもあるし、その逆もあるから」とのこと。

「たとえば、100年後に少しでも良い世の中になっていることを目指すためには、やっぱりこうやってみんなと繋がっていくことが本当に大事だと思っているんです。抵抗し続けないと、差別が当たり前だった状態にあっという間に引き戻されてしまう。政策によってマイノリティが分断されてしまって、“生産性がない(とみなされた)人”は、本当にあっという間に、簡単に排除されてしまうようになってしまいますから」

ジェンダーや福祉をめぐる議論には常にバックラッシュ(揺り戻し)がある。昨今は、排外主義的な空気も強まりつつある。だからこそ、孤立させない場やネットワークが必要なのだという。

「抵抗するためには、やっぱり“本”が役に立つんです。社会運動は東京が中心になりがちですが、地方の視点も大事だと思っています。都心から離れていても、インターネットを活用できる時代なのでオンラインイベントもできる。東京でなくても色々できるという、モデルみたいなものを作れたらいいな、と思っています」

ブックカフェ&フェミニスト出版「サッフォー」

〒305-0005 茨城県つくば市天久保1丁目15番地11 アイアイビル104号室

TEL 029-811-9644

https://bookcafe-sappho.com/

茨城県でビッグイシューを手に取れる場所

ビッグイシューの委託販売制度

より広くより多くの方に、『ビッグイシュー日本版』の記事内容を知っていただくために、カフェやフェアトレードショップ等、ビッグイシューの活動に共感いただいた場所で委託販売を行っています。

委託販売店の例

委託販売先一覧

https://www.bigissue.jp/buy/shop/

委託販売に興味のある方はこちら

https://www.bigissue.jp/sell/in_your_shop/