文明の前に森があり、文明のあとに砂漠が残る

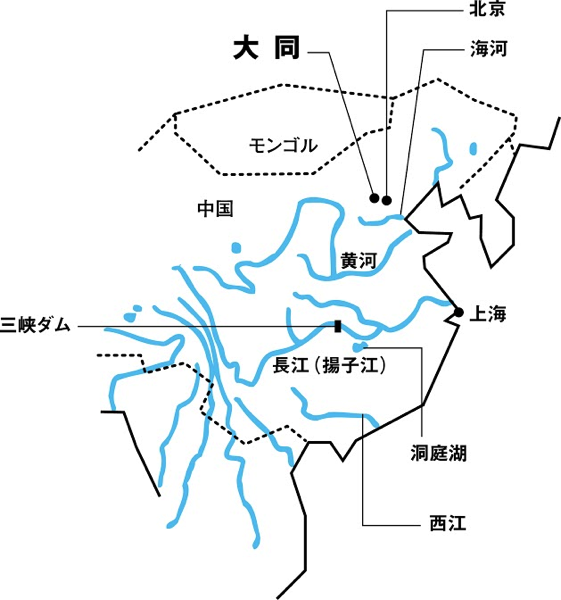

中国でも環境問題に対する意識が高まり、現在、毎年の世界の植林の半分以上が中国で行われているという。1500年前、世界的な文明が栄え、今や砂漠化が深刻化する山西省大同の農村で、18年にわたって緑化活動を行ってきた「認定NPO法人 緑の地球ネットワーク」。彼らが現地の人々と協力しながら植えてきた木は、実に1770万本。それでも、大海の一滴だ。環境破壊と貧困の連鎖を断ち切ろうと、植林活動を続けてきた高見邦雄事務局長に、その活動の真髄を聞いた。

まるでナウシカの世界。雨が砂漠化を加速するって?

山ははげ山、斜面をよじ登る段々畑、廃墟のように見える村々、そしてズタズタに削り取られたグランドキャニオンのような深い谷……。高見邦雄さんが見せてくれる写真には、そんな光景が連続する。ここは黄土高原の東北端にあたり、その黄褐色の大地はまるでジブリアニメ『風の谷のナウシカ』の世界のようだ。なぜ、こんな光景が生まれるのだろうか?

「年間降水量は平均400ミリと少なく、作物の生育に必要な4〜5月の雨が極端に不足します。ところが、夏に集中する雨はまさにゲリラ豪雨で、狭い範囲に短時間、モーレツに降ります。1時間70ミリといった雨を私も何度か体験しました。その雨が栄養分のある表土を押し流し、土をえぐるために、作物や植物が育たなくなる。この水土流失が、黄土高原の砂漠化の原因です。雨が砂漠化を加速するという皮肉な現象が起こっているんですね」

「中国政府の発表では、1年間に黄河に流れ込む土の量は16億トンで、その80パーセント以上が黄土高原の土だといいます。この土で幅1メートル×高さ1メートルの堤防を築くとすると、赤道を27周もしてしまうんですね。それが毎年のことだといえば、問題の大きさをわかってもらえるでしょう」

さらに、写真には奇妙な光景が広がる。干上がったダムの底で放牧される羊、水の流れがなくなった河底の全面に広がるトウモロコシ畑。水と緑を失った大地で、人は思わぬ場所に生活の糧を求めている。圧巻は、山腹から山頂まで、どこまでもつづく棚田の光景だ。

「中国には『耕して天に至る』という言葉がありますが、誇張ではないんですね。私も百姓の子だから、20歳代でこれを目にした時は『よくぞ、ここまでがんばったものだ。どこの国でも農民は偉大だ』と感動したものです。でも、環境の視点でこれをみると、まさに自然の大破壊です。この協力活動を始めた1992年頃、中国の環境問題はほとんど知られていませんでした。『コンクリートジャングル・アスファルト砂漠の大阪から、自然豊かな中国にどうして木を植えに行くんだ』とからかわれたものです。でも、現地を訪れると、緑化の必要性は疑問の余地がありませんでした」

4世紀末、大同は平城京と呼ばれた中国最大の都市

黄土高原は自然条件だけで砂漠化したわけではない。アニメ『風の谷のナウシカ』は、巨大文明が崩壊してから千年後の世界が舞台だった。実は大同も……。

「4世紀末からおよそ100年、大同は北魏王朝の都で、人口100万人を超える中国最大の都市でした。世界でもおそらく最大級だったでしょう。その繁栄ぶりは、世界遺産になった雲崗石窟を見てもわかります。大小あわせて5万1000体もの仏像が現存しますが、もとはその2倍もあったそうです。当時の大同は平城京と呼ばれ、奈良の平城京もこれにちなんだといわれます」

「応県の木塔は高さ67メートルで、木造建築物としては世界最大級ですが、すべて木組みで建てられ、鉄釘1本使われませんでした。法隆寺の宮大工だった西岡常一さんは、法隆寺の五重の塔の技術の基本はすべて応県の木塔にある、法隆寺の技術が中国からきたことがわかる、と語っています。このような塔が、単独で造られるわけがありません。たくさんの木造建築があり、その技術の粋を集めてできたものです。それを支えるだけの森林があった証拠です」

大同に関する古文書には、「山には草木が生い茂り、豊かな水に恵まれ、疎水や池がつくられている」と記されている。農地の開墾、宮殿や寺院の造営、陶磁器やレンガの焼成、金属の精錬、相次ぐ戦乱など、人間の文明が地表をはぎ取るようにして森林を消滅させてしまったのだ。

「私は中国でもよく話すんです。今だけ見ると、北京が最先端で、大同は遅れた地域です。でも、文明が砂漠化を招いたんですからね。人類がこれまでとはちがう新しい文明の道を歩まなければ、いずれ北京も砂漠化し、大同の後を追いかけることになります。それは東京だって、大阪だって、同じでしょう」

菌根菌の活用、整地法など日本と中国の技術が合体

18年間の活動を通じ、緑の地球ネットワークは地元の人びとと協力して約5500ヘクタールの土地に、1770万本の苗木を植えてきた。中心のプロジェクトは、山や丘陵にグリーンベルトをつくり、水土流失を防ぐというものだ。主に3種類のマツを植える。スタート時は、次々に失敗したという。

「地元の民謡に『山は近くにあるけれど、煮炊きに使う柴はなし。十の年を重ねれば、九年は旱で一年は大水……』とあります。自然環境と生活の厳しさを歌いつづけてきたんですね。それは私の実感でもあります。

水と土とを失った黄土丘陵での植林は難しく、春に植えて、夏に行ってみると、全滅していることもありました。日本なら『後は野となれ山となれ』で、植えなくても何かが育ってきますし、木は植えれば育ちます。緑化くらいなら素人でもできると思って始めたのですが、大きな間違いでした」

それで、日本の専門家に指導を仰ぎ、さまざまな工夫をしたという。

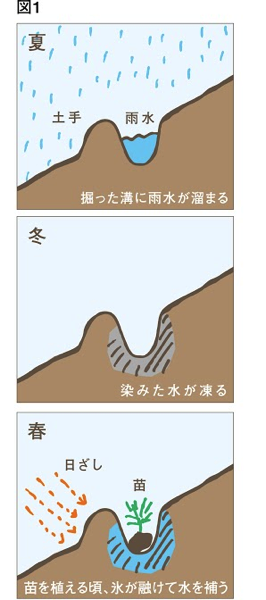

「たとえば菌根菌の活用です。菌根菌というのはキノコやカビの仲間で、これをマツ苗に共生させると、水やミネラルの吸収を助けて、活着率や生育の改善に驚くほどの効果を発揮します。逆に、地元の技術にも驚かされたこともあります。その典型が整地法です。植えるのは春ですが、前年の夏に整地をします。この時期は雨が降り、土が湿っていて、作業がしやすい。等高線に沿って3メートル間隔に溝を掘り、その土で溝の下手に土手を作ります。すると降った雨は溝の底に集まり、土中に浸透しますね。9月になると気温が下がって蒸発が抑えられ、やがて凍結して翌春まで蓄えられます。苗は春、溝の底に植えるんですけど、その頃には地温が上がって氷が融けて水になり、苗を育てます。春は雨がないんですけど、前年の夏に降った雨を上手に利用するのです(図1)。広い範囲の専門家に参加してもらえたのは、素人が始めた強みでした」

こうした技術的成果を得ながら、緑の地球ネットワークのプロジェクトはやがて軌道に乗る。草もまばらな荒地で行われた「采涼山プロジェクト」のマツは、人の背丈を越えるまでに成長し、成功モデルとして、中国の各地から緑化関係者が視察に訪れる。

「日本では知られていないんですけど、中国自身が緑化に懸命なんです。特に大同は首都・北京と華北の穀倉地帯の水源なんですね。そして西方の砂漠地帯からの風砂の吹き出し口でもあります。ここの環境は、大同自身だけでなく、中国全体にとっても大きな意味をもつわけです」

(稗田和博)

2/3「環境問題は、姿を変えた人口問題。高見邦雄さんが語る「環境破壊と貧困の悪循環」」を読む

(プロフィール)

たかみ・くにお

1948年、鳥取県生まれ。70年、東京大学中退。その後、日中の民間交流活動に従事。92年、NGO「緑の地球ネットワーク」の設立に参加し、94年から事務局長を務める。1年の3分の1を中国・山西省の農村で過ごし、植林活動を行う。著書の『ぼくらの村にアンズが実った 中国・植林プロジェクトの10年』(日本経済新聞社)は中国版、韓国版も出ている。

認定NPO法人緑の地球ネットワーク

TEL 06・6576・6181

(2010年1月1日発売、THE BIG ISSUE JAPAN 第134号より)