マチバリー | “生きる”を支える人を応援するメディアより、映画『さとにきたらええやん』 の監督である重江良樹さんへのインタビュー記事を提供していただきました。

大阪市西成区釜ヶ崎にて、38年にわたって障がいや国籍の区別なく無料で受け入れつづけている場所、それが児童館「こどもの里」です。さまざまな事情を抱えたこどもや親たちに寄りそいながら、苦難を乗り越え、地域の集い場として今もなお存在し続けています。

そんな「こどもの里」にボランティアスタッフとして関わりながら、そこに来るこどもや親たち、奮闘する職員たちを2年にわたって撮影し続け、映画『さとにきたらええやん』として完成させたのが監督の重江良樹さんです。

通常ならば撮影することが難しいセンシティブな問題や対象を、初監督作品にしててこれだけ間近から撮影し、柔らかくまとめあげた重江さん。2年間もの長期にわたって「さと」と伴走し続けたその原動力はいったい何だったのでしょうか?また自主的に撮影し始めた作品を、劇場公開まで至らせたその秘訣とは?

その道のりをうかがってみれば、そこには木訥な青年が迷いながらも偶然と勢いで道を定め、己の無力さを思い知りつつ、尊敬した人に認められながら、さまざまな人を巻き込んで作品を作り上げていくビルドゥングスロマンがありました!

重江良樹(しげえ よしき)さんプロフィール

1984年、大阪府出身。ビジュアルアーツ専門学校大阪卒業後、映像制作会社を勤務を経てフリー。2008年に「こどもの里」にボランティアとして入ったことがきっかけで2013年より撮影し始める。本作が初監督作品。

目次

- >1 「労働者」として撮るということ

- >2 ビデオジャーナリストになれるはずだったのに

- >3 「こどもの里」を撮れなかった卒業制作

- >4 「あなたは『さと』のことをわかってくれているもの」

- >5 会話することで生まれる信頼関係

- >6 撮り手として葛藤した「あの日」

- >7 たくさんの人をまきこんだからこそ

「労働者」として撮るということ

── いつもマチバリーでのインタビューでは「あなたはご自身で何者だとお考えですか?」という質問をお伺いしています。もちろん「ドキュメンタリー映画監督」であることは重々承知の上で、重江監督はご自身を何者だとお考えでしょうか?

重江:とても難しい質問ですね。あえていうなら「労働者」じゃないでしょうか?働いている人ですね。食べるための仕事を別にしながら、ずっと映画作りをしてきたので、労働者かなと思います。映画の収入で食べていけるようになったら「映画監督」と名乗れるのかもしれないですが、まだそこまでは。

この映画に関していえば、これが仕事なのかどうかはまだ僕自身わりきりがついていないです。もちろん仕事としてやっているところもあるのですけれど、そうじゃない部分がすごく強いですし。

── 監督自身はどういうこども時代を過ごされたのでしょうか?

団地が立ち並んでいるような新興住宅地で、兄ひとりの四人家族で育ちました。亭主関白な父と一歩後ろを歩く母のいる、こども心にも厳しかった家庭でした。僕自身も親の目を盗んでいたずらすることが得意なこどもだったので、かなり怒られてたこども時代でした。

友達は少ないほうでしたね。実は僕、小学校のころガキ大将だったんですよ。ジャイアンみたいな奴だったんです。でも中学生一年生のころ、みんな自分のことが怖いからつきあってくれているんだな、ということがわかって、友達関係が一度リセットされるということがあったんです。それ以降、人間関係を築くのが下手になりました。大人になった今でも、下手なままなんです。

高校には受験して合格したんですが、合格通知を見にいったきり入学式から登校せず、中退しました。ちょっと非行少年みたいなことをやりながらぷらぷら遊んでいたので、親も一番苦しんでいた時期だったと思います。

── そこからどのような生活をされていたのでしょうか?

重江:16歳の時、日払いの引っ越し屋さんで働き始めました。実家を出て、職場の先輩たちが三人で借りている部屋に居候として転がり込んで生活していました。この仕事は面白かったんです。最初は日給7000円だったんですが、当時16歳の自分にとってはすごい大金が一日で貰えてしまう。最初の半年はゴミくずのようにこき使われましたけれど、頑張ったら年齢に関係なく500円ずつ給与が上がったり、重くて持てなかったものが持てるようになったり、そのうち現場リーダーをまかされたり、仕事ができればできるようになるほど認められていくのが嬉しかったんですね。

20歳のころには、知り合った「THE 男」みたいな社長兼漁師さんにあこがれて、彼の経営する沖縄県の離島の漁師宿で住み込みつつ22歳ごろまで働いていました。

── 重江監督が「こども」の問題や「映像」という表現に関心持ち始めたきっかけはどういったものだったのですか?

重江:19歳のころにバックパッカーとして海外を一ヶ月くらいまわっていた時期があるんですが、旅先でもその国々のこどもの暮らしぶりに目がいくんです。カンボジアに入った時、すごく辺鄙な海辺の町で、変な日本人と仲良くなったことがあったんです。実はその人は買春目的で滞在している人だったんですが、好奇心から見学にいったお店で、どう見ても中学生くらいの女の子たち並んでおり、そのことに僕は結局ショックを受けたんですね。「なんでこんなに日本のこどもと違うのだろう」って。

同じころ、ちょうど始まっていたイラク戦争についての写真報道をネットで見ていて、こどもも含む容赦ない死者の写真に接し、もちろんすごく悲しいとは思いながらも一方で「何かが心に響いてこないな。何でだろう?」と感じていました。そんなふうに「こども」をめぐる現状や、報道のあり方に接して、正義感ばかりでではなく、自分とやりたいことと合致する形で何かできないだろうかと考えて。

「自分は旅が好きだから旅をしながらできる仕事はなにか」という点と「写真で自分の心に響いてこないなら、映像ならいいんじゃないか」という思いつきが合致したところに、その頃よく聞いていた「ビデオジャーナリスト」という言葉に出会って「ああ、自分のやりたいことはこれなんだ」と腑に落ちたんです。それが映像の道に進もうと思ったきっかけです。

20歳のころってみんな「自分は何が出来るのか」「何がしたいのか」考える時期じゃないですか。それまで自分は日雇いで働いてきて、もちろん職場にいる先輩のおじさんたちはひとりひとりはいい人たちですごい人たちではあるのですが、やっぱりこども心に「この人と同じ道を歩むのは難しいな」と感じていました。そんなふうに労働者として感じ、悩み考えられた環境が、ちょうど僕にとっての「学校」みたいなものでしたね。

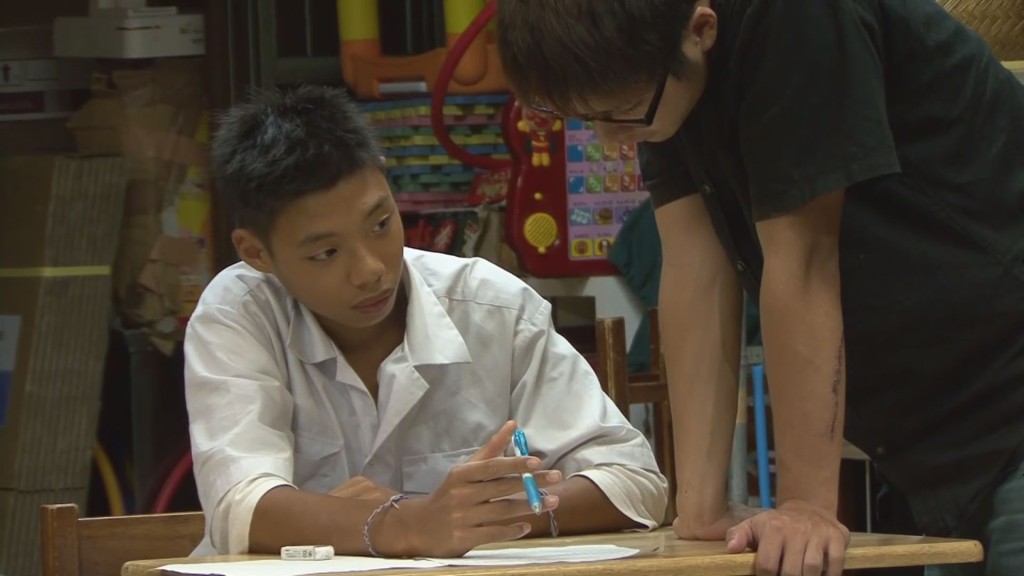

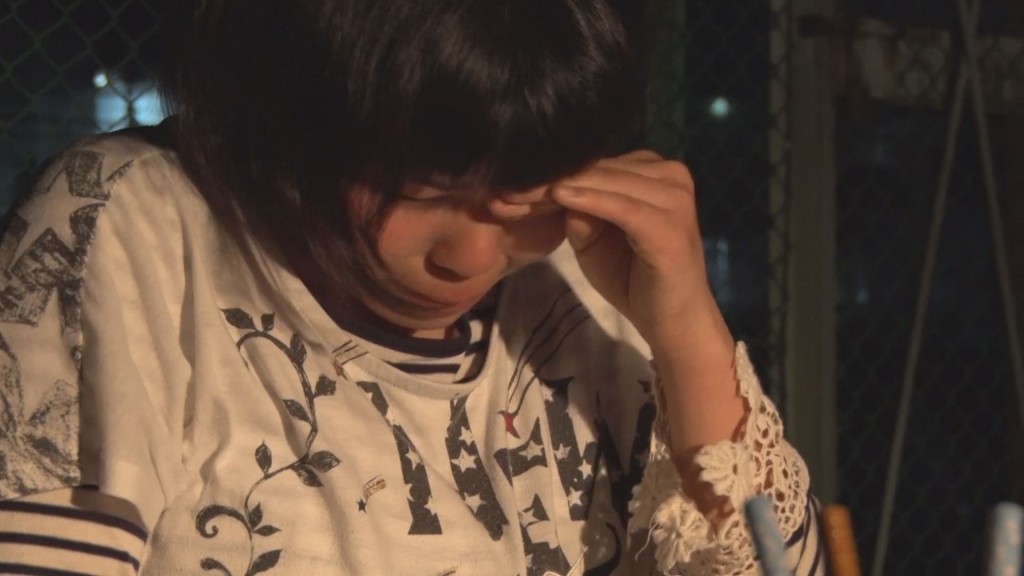

「さとにきたらええやん」本編より©ガーラフィルム/ノンデライコ

ビデオジャーナリストになれるはずだったのに

重江:2007年の22歳で沖縄から戻ってきて、そこから映像のことを勉強しようと、夜間の専門学校に通い始めました。入学する前、学校事務のお姉さんに「ビデオジャーナリストになりたんですけれど?」と尋ねたら「なれます、なれます。ビデオジャーナリストになれる授業あるんで」、「入学頭金払えないんですけれど?」「大丈夫です、奨学金いけますし、昼間働いていらっしゃるんですからなんとかなりますよ」とうまく乗せられて、さらっとその場で即決してしまいました。

そうしていざ入学してみたら、ビデオジャーナリストになる!というよりは、映画やテレビマンになるような学校で(笑)。昼間部ならあったのかもしれないのですが、僕の通っていた夜間部は授業時間自体が三時間だけで、さらに実際にビデオカメラをもって撮影実習をするのが週1回。授業もフィルムやレンズの話から始まって、照明についての解説など、映画作りが中心だったので当時はまったく興味がもてませんでした。そんなこともあって、最初の半年間は行ったり行かなかったりの状況で。

ただ、週一回昼間部と夜間部どちらの学生も来られるゼミがあって、それがドキュメンタリーを中心に担当の先生が選定された作品を鑑賞するというものだったんです。入学するまでドキュメンタリーなんて全く見ておらず、映画もたまに映画館に行くか、レンタルするかぐらいのレベルだったのですが、このゼミでさまざまな作品に出会うことができました。森達也監督の『A』に衝撃を受けましたし、原一男監督の激しくカメラで迫っていく作品たちにも感銘を受けましたね。是枝さんの初期作品やチャップリンなんかも観せられました。

「こどもの里」を撮れなかった卒業制作

重江:学校は二年制だったのですが、その二年目になって卒業制作の課題を撮らなくてはならなくなりました。その頃には「ドキュメンタリー映画」というものにものすごく可能性を感じていたので、なにか一本作りたいなと思っていた時に、舞台として「釜ヶ崎」が浮かんだんです。

地元大阪でも「釜ヶ崎」「西成」「あいりん地区」と呼ばれる場所は「治安の悪い」「覚醒剤が売っている」「ホームレスばっかりいる」というような偏見のもたれている町でした。自分も引越しの仕事で行ったことはありましたが、「オッサンがぎょうさん歩いてるなぁ。荷物気をつけよ」といった感覚。ただ、ドキュメンタリー映画として社会性のあることを撮りたいと思った時に、「普通の町」に歩いている限り見つけることは難しいだろと。だったら「釜ヶ崎」に何かあるんじゃないかと思ったんですね。

それで実際、まずはスチールカメラを持って釜ヶ崎をブラブラ歩くことにしました。「ここが『あいりん』なんだな」とスタートしてジグザグに歩いていって「これ以上いったら『あいりん』を外れるのだろうな」と思ったところでまた引き返す。碁盤の目状の町並みを西から東、東から西へというふうに。

それで、その日のうちに「こどもの里」と遭遇することになったのですが、誰だって建物から上半身裸のでこどもがふたり裸足で飛び出してきて、その後ろから金髪アフロのお兄さんが「コラー! 素足で出んなー!」と怒鳴る光景を見たら、誰だって「え?」と思いますよね。

それで建物をのぞき込んだら職員の方が降りてきたんです。この時まで、僕の中では「釜ヶ崎」と「こども」というものが結びついていなかったんですね。考えてみれば町にこどもがいることは当たり前なのに、なぜか釜ヶ崎にこどもがいるわけがないと偏見の目で見ていました。

その職員の方に「こどもの里」についての説明をされたんですけれど、「こども」と「釜ヶ崎」が結びつかない僕には理解できず「代表の方を呼んでいただけますか?」と恐れを知らずに荘保共子さん(NPO法人こどもの里理事長)を呼んでもらい「なんでですか?なんでですか?」と聞きまくりました。

それで最後の方で「なんでこんなことをやっているんですか?」というようなことを聞いたんですね。そしたら「こどもが好きだからです!……すいません、私忙しいんで」と去られてしまって。そうやって荘保さんに去られてしまってからも「はぁー、こどもが好きだからかー」とまだ理解が追いつかず、一階のホールでこどもたちが遊んでいるただ中で一時間くらい座っていたんです。

するとひとりの子が「一緒に遊ぼう」と声をかけてきたので、6時半の閉館時間まで一緒に遊んでいました。いい大人なので「初めてきた場所でわけもわからずこんな時間までいてしまった!」と焦っていたんですが、帰りがけに職員さんから「またよかったら来てください」と声をかけられ「あ、また来ていいんですか?」と答えて、そこからだんだんと「さと」へ通う生活が始まりました。

── 結局、学校の卒業制作はどうなったのですか?

重江:それが、「さと」に通うようになって二~三週間くらいした時に、実は職員だった最初にインパクトを受けた金髪アフロの男性と話すようになりまして、「一応言ってみよう」という軽い気持ちで、「こどもに接する仕事をしている職員さん、ということであなたを撮らせてもらえないでしょうか?」と頼んだんです。

そしたら「そんなん無理に決まってるやん」とあっさり断られて、こっちも「そりゃ、そっすよね」と。一応頼んではみたのですけれど、この時すでに撮るということはどうでもよくなってたんですよね。この時点ですでに居心地が良くなってきていたんで。

「あなたは『さと』のことをわかってくれているもの」

重江:こどもの里を撮ろうという気持ちは、通えば通うほどなくなりましたね。やっぱり僕自身の居心地がいいので「撮る側」と「撮られる側」になってしまうと関係性が変わってしまうと思っていたので。撮ることをやめても、面白いから通い続けていました。

自分の立場として、説明が面倒なので「ボランティア」と名乗っていましたけれど、自分自身として「ボランティア」だと思ったことは一度もないんです。僕も気持ちよく遊びにいけて、相手も楽しんで迎え入れてくれる。正直しんどいこともあったけれど、どちらかが一方的にしてあげているわけじゃない関係性だったんです。

専門学校卒業後はブライダル関係の動画を制作している会社に所属しました。現在もそれで大部分の収入を得ています。この仕事はだいぶシフトの融通が利くので、「さと」に通いたいからそういう仕事を選んでいるところはありますね。

── 「こどもの里」では具体的にどういう関わりをされていたのですか?

重江:こどもと遊ぶ、ただひたすらに(笑)。それと、「さと」に関わり始めた翌年の夏に、こどもの里が企画したスタディツアーというイベントで、沖縄に行ったんです。「命こそ宝」というテーマで、沖縄戦を勉強するために戦跡をめぐり、多くの方のお話を聞いて、今なお続く、普天間、伊江島、高江、辺野古などをまわったのですが、この時僕が映像記録係として頼まれて、家庭用ハンディカメラを持って同行したんですね。この時の体験が個人的に大きかったですね。「何歳だろうと現場で感じてもらう」という事。

── そんな重江監督が実際に「こどもの里」を撮影し始めたのは、2012年の橋下都知事(当時)が打ち出した「こどもの家」事業の廃止がきっかけだったと伺っていますが。

重江:カメラをまわさないまま23歳頃から28歳まで5年間関わり、そうやってずぶずぶ里にのめり込んでいった先で、どうして撮るに至ったのか。それを思い返した時に、もちろん「こどもの家」事業の廃止がきっかけのひとつだったのですが、それ以上に僕自身が「さと」で勉強させてもらい、そのエネルギーに圧倒されたことが大きかったんです。

同行させてもらった沖縄スタディツアーのことしかり、夜回り活動のことしかり、「さと」には僕が知らなかったことを知識ではなく体験として教えてもらいました。そして「こどもの家」事業廃止の時には、取材に来たさまざまなメディアに対して荘保さんはじめ職員の方々が話をして、こどもたちもメディアに出て、「さと」の前に署名台を置き町のおっちゃん達も署名して行ってくれる。そんな風に「さと」を大切にして、こどもの居場所を守ろうとしているみんなの背中がすごくカッコいいなと思ったんです。

その一方で、「あれ、じゃあ僕はいったい何をしているんだろう」とも思ったんですね。「ビデオジャーナリストになりたい」と思い、「ドキュメンタリー映画をしたい」とも考え、今もギリギリ映像の仕事をしている。機材もあるし、技術もある。でも何もしていない自分がいる。年齢的にも「ああ、もうまもなく30歳だな」と感じていました。この間一度正社員として就職したりもしたのですけれど、二ヶ月くらい働いたら「ああ、これがずるずる続いてしまうと、このまま映画作りなんてしないだろう」と葛藤しつつ、それでもずっとふらふらしていて。

そんないろいろな思いが絡み合った結果、「断られてもいいから、撮影をお願いしてみよう」と思ったんです。やっぱりこどもの里を撮りたい、こんな素敵なこどもたちとかっこいい職員たちがいるこどもの里を映画にしたいと強烈に思いました。それで「撮影願い」のような、抽象的な自分の感情をぶちまけたような企画書を作ったんですが「持って行っては見せられずに持ち帰り」を2回くりかえした挙げ句、ようやく三回目に勇気をふりしぼって荘保さんに声をかけ、企画書を読んでもらったんです

するとあっさり「いいんじゃない」って。逆に「え?」と僕が混乱しましたね。僕は基本ネガティブ思考なので「うわー、マジか」とようやく慌てて、「これは根性据えて腹をくくっていい映画を作らなくては」と焦りました。

ただ、そのあと荘保さんがいってくれた「あなたは『さと』のことをわかってくれてるもの」という言葉が、今でも忘れられない嬉しい一言でした。僕と荘保さんとは、お互いに世間話や無駄話をするような感じではなくて、何かしていたら横で手伝うくらいの関係だったんです。だから余計に「あなたは『さと』のことをわかってくれてるもの」という言葉は嬉しかったですね。

会話することで生まれる信頼関係

重江:そうやって撮影をスタートさせて、はじめの半年くらいは何も考えずに撮っていました。何か対象を絞るということはせずに、ただ目の前で起こったことを撮っていったという感じですね。構成は無かったのですが、自分も抱えていた「こどもの里とはなんだろう?」という疑問が、自分自身で答えが出せるような作品になればいいなと思っていました。

── 撮らせてもらう対象者と関係性を作る時、重江監督が特に重要視していることはありますか?

重江:やっぱりカメラを持っていない時にお互い会話をすることですよね。僕は社交的な人間ではないですし、「なんだ、このカメラを持った変な奴は?」と見られていた部分もあるので。

── 2年間に及んだ撮影期間の中で、成功でも失敗でも印象に残っている出来事はありますか?

重江:カメラはよく壊れましたね。フリーランスで仕事をしつつ、その仕事用機材を持ち出してこの映画も撮影していたんで、壊れると致命傷でした。修理代や買い換え費用が大きかったですね。

あとは撮影をすることによって相手を傷つけてしまったという事はありました。これを説明しようとすると具体になるので言いませんが。「傷つけたくない」と思っていて、カメラの加害性は常に意識してはいても、そういうことはありました。

撮り手として葛藤した「あの日」

── 作中では「さと」で起こる悲喜こもごもをとても近い距離で余さず撮られている印象を受けたのですが、映画後半でただ一カ所、荘保さんがクモ膜下出血で倒れられた日だけは「ある日──」と映像がなく字幕で説明されていました。重江監督と「さと」の距離感から考えて、実はあの時も撮影はしていたのではないかと思ったのですが、あの部分を字幕で説明したのは何らかの演出意図があってのことだったのでしょうか?

重江:荘保さんが倒れたあの日、本当は僕は「さと」に行く予定じゃなかったんですよ。終日仕事が入っていて、でも万が一仕事が早く終わったらいけるかもしれないと、小さなハンディカメラだけ持っていたんです。それでたまたま仕事が早く終わって、夕方ちょっと「さと」に寄ってみようかなと思って行ったら「荘保さんが倒れた、クモ膜下出血だ」と。

僕は荘保さんのことは尊敬しているし、すごい人、大切な人だとも思っているので、動揺したんですよね。今この時を「撮るのか」それとも「撮らない」のか、どうしたらよいのか。撮り手としては、映画を撮っている責任、きちんと撮るものを撮って伝えなければならない責任があります。だから本当は撮らなくてはいけない。でも、心情的には撮れませんでした。この時点で荘保さんは手術中で、助かるかどうかはわからなかったので。

でも、そうやって悩んでいた時にある子が仕事から帰ってきて、彼女を見た瞬間に撮る決意をしました。彼女のことはこの時点でずっと撮らせてもらっているし、彼女と荘保さんの関係もずっと撮っていたので「ここは撮らなくては」と思ったので、そこでやっと自分の中で折り合いをつけることができたんです。あとは、「絶対に助かる」と信じていました。

そうこうしているうちに「手術が無事終わりました」という報告が入って、確か18時くらいにおわる予定が結局21時くらいになってしまったのですが、ともかく助かってよかったです。

だからあの日に関しては、素材的には本編に入っているあのままなんですよ。悩んでいた部分、撮れなかったので素材が無いんです。

たくさんの人をまきこんだからこそ

── スタートこそ重江監督の思いからお一人で撮影を始められたこの映画ですが、どの時点から劇場公開を含めた商業的な展開を見据えられたのでしょうか?

重江:僕は、こどもの里は本当にすごいところで誇れるところだと思っていたので、そんな素材を僕一人が撮影して編集して完結、という事には絶対したくなかったんですね。いったん撮影を始めるのであれば、ちゃんと全国の映画館で劇場公開するという考えは早くからありました。「さと」を撮る以上、そこは「やらねば」と。

それで一年くらい撮りためたものを一時間くらいに編集したDVDを、今のプロデューサーに見てもらったところ「一緒にやろうよ」という話になり、そこから輪が広がっていきました。

自分だけでは、絶対にやりたくなかったんですよね。さまざま視点が必要だとわかっていたし、広報や営業も大切だとわかっていたので。編集においても自分だけでやっていたら「さと」に寄せ過ぎていたと思うんです。僕は啓蒙するドキュメンタリーというのが嫌いで、何かを想像させたり感じさせたりするドキュメンタリーの方が好きで、だから『さとにきたらええやん』も当然「感じさせて、説明しない」方向で編集していると思っていたんです。

けれど、いざ劇中で誤解を生みそうなシーンがあった時に「これは誤解されるのではないか、説明不足ではないか」と心配している自分がいたんです。「もっと説明しましょう。このシーンをいれましょう」と主張する僕に対して、プロデューサーや編集マンから「それじゃ説明的すぎるんだよ。十分これで伝わるよ」と諭してもらって、それでハッと気づけたんですね。この時は「やっぱり一人でやらなくてよかったな」と本当に思いました。

── これだけ素晴らしい作品を完成されてなお「大阪帰ったら仕事増やさな、公開前に破産ですね〜♪」というツイートが衝撃的でした。このようなドキュメンタリー作品を作って生計を立てるというのは、やはり経済的には厳しいものなのでしょうか? 今後重江監督の後ろ姿を見て「自分もドキュメンタリー映画を撮りたい!」と決意する後進も現れるかと思うのですが、そのような方のためにどうかアドバイスをお願いします。

重江:経済的にはそうですよ。いやいや、働かないと(笑)。冒頭の質問にもありましたが、責任でいえばもちろん「監督」ですが、収入面ではまだまだ「監督」には至っていないので。もし、これからドキュメンタリー映画を撮りたいと思う人がいるのだとしたら「ぜひ、うまいこと仕事しながらやってください」ですかね。そこからですよね。

僕自身も、出来ればまたドキュメンタリー映画が撮りたいと思っています。まだ具体的には、今のことで手一杯で考えられていないのですが、ただ自分の性格上、何かしらするのだろうなと思っています。

── 最後に、重江監督の目標をお聞かせ下さい。

重江:僕は映像のほかに写真を撮ることも好きなんですけれど、そういった自分が好きでやっていることが、なにかしら世の中の誰かの役に立てばいいなと思うんです。自分も幸せでいられて、「誰か」も幸せ。そういう仕事を今後もしていけたらなと思っています。[了]

映画「さとにきたらええやん」

6/11(土)~東京・ポレポレ東中野、

7/2(土)~大阪・第七藝術劇場、

ほか全国順次公開

詳細は公式サイト:http://www.sato-eeyan.com/