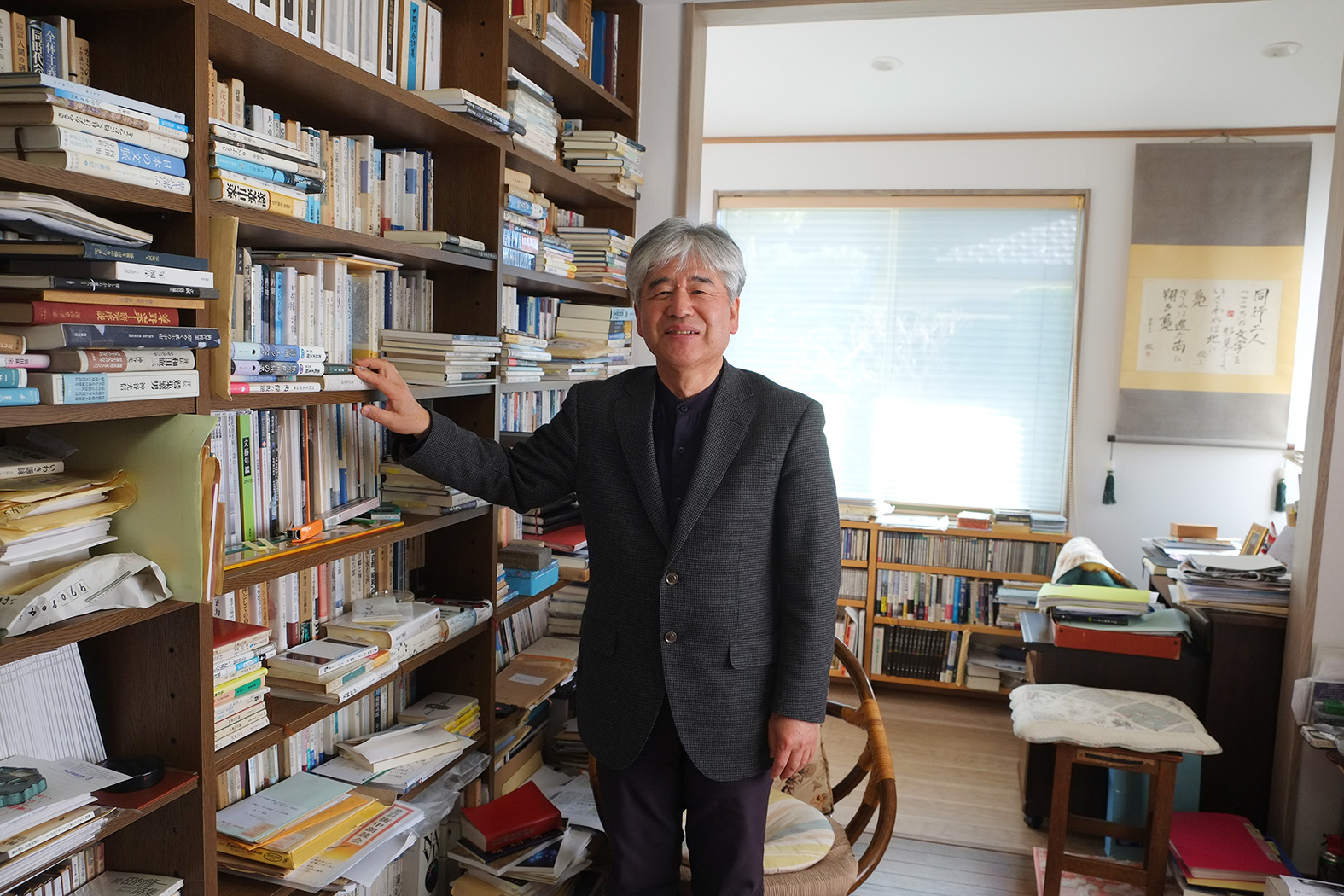

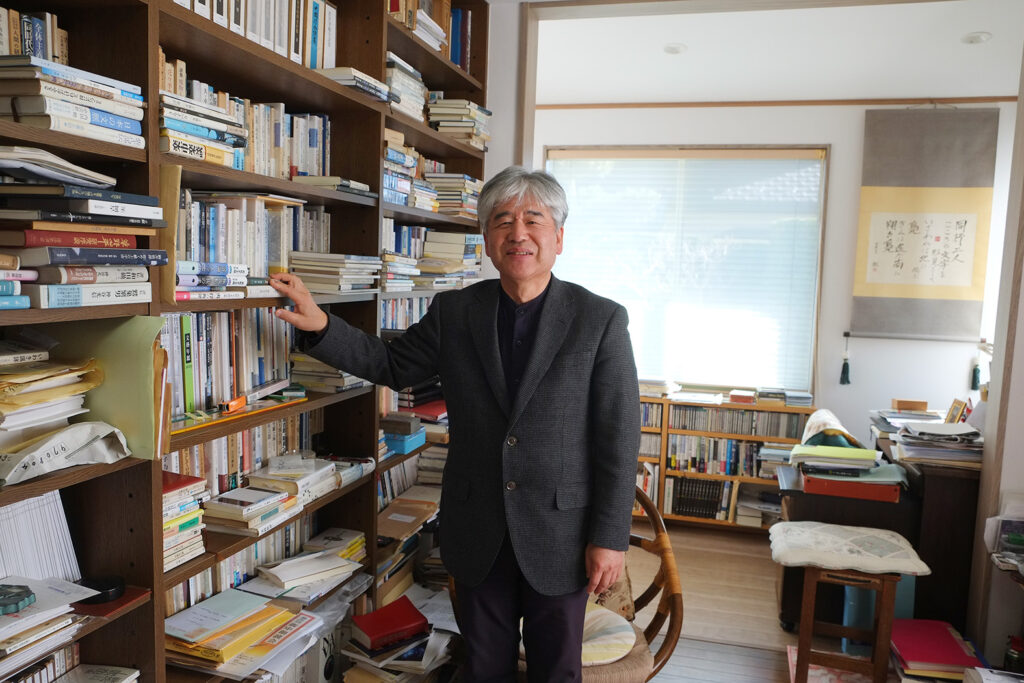

福島県いわき市で暮らす詩人の齋藤貢(本名・貢一)さんは14年前、校長として勤務していた南相馬市小高区の県立小高商業高校(現在は統合して小高産業技術高校)で東日本大震災に遭った。小高は事故を起こした東京電力福島第一原発から20㎞圏内。震災の翌日に避難指示が出され、今も帰れない区域が一部ある。以来、齋藤さんは震災と原発事故の詩を書き続けている。

(この記事は2025年3月1日発売、THE BIG ISSUE JAPAN 498号からの転載です)

1954年、福島県生まれ。茨城大学教育学部を卒業後、福島県内の中学・高校の教壇に立ち、また教育行政に携わりながら詩を書き続けてきた。これまでに8冊の詩集を上梓。7冊目の『夕焼け売り』が2019年、第37回現代詩人賞を受賞している。

阿武隈の山脈から

夕日が転がり落ちてくる

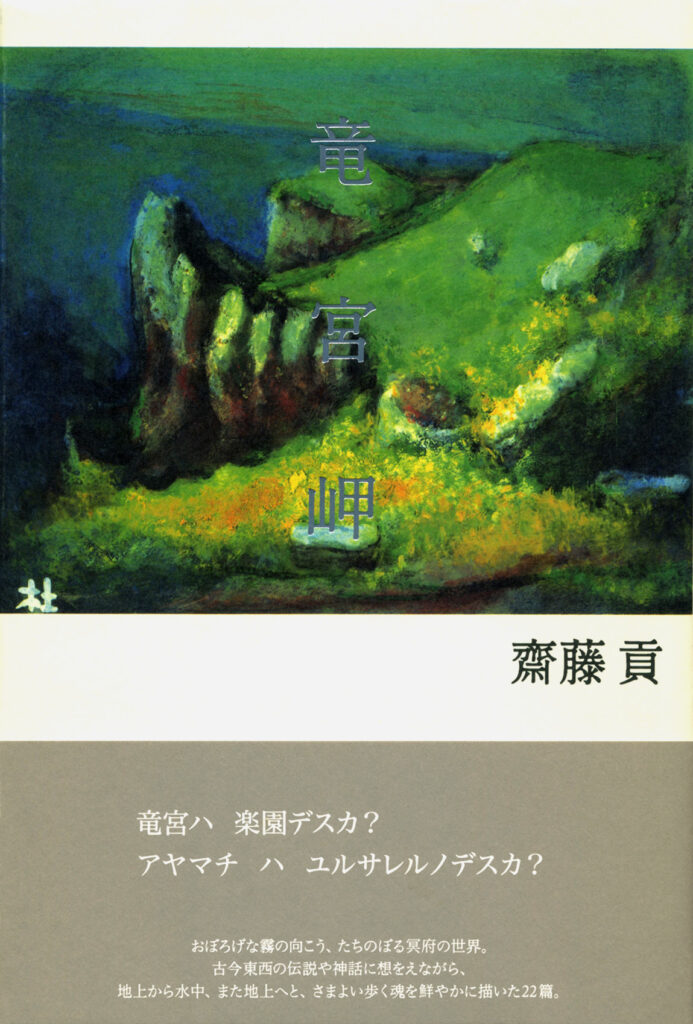

齋藤貢さん(70歳)は2009年、新任の校長として小高商業高校に赴任した。国語の教員になって20年ほど教壇に立ち、県教育庁での勤務と二つの高校での教頭を経てのことだった。福島県は南北に150㎞ほどの海岸線があり、その真ん中辺りに福島第一原発、北に浪江町、南相馬市小高区と続く。06年に市町村合併するまでは小高町だった。赴任した翌年の秋、齋藤さんは詩集『竜宮岬』を出版した。その中の散文詩「小高へ」は、小高の町のあらましを伝えている。

深呼吸して 空気を胸一杯に吸い込むと

ちょっと塩辛い海の味もして

東からは太平洋の潮水がひたひたと押し寄せてくる。

西には阿武隈の低い山脈

そのなだらかな尾根の端に

大きな夕日がころころと転がり落ちてくると

いつのまにか小高は

夕映えの波間に寂しく漂う浮舟の城になる。

(「小高へ」より一部抜粋)

小高では校長官舎に住んで、歩いて学校に通った。途中に箪笥を作る木工所があって、夕方になると木くずを燃やす煙の匂いが町に漂った。皿を持って魚屋に行けば、刺身にツマを添えて盛りつけてくれた。小高には一昔前ののどかな暮らしがあった。

なにより心惹かれたのは夕焼けだった。阿武隈の一直線の山脈から、大きな夕日がころころ転がり落ちてくるようで、美しかった。一日の終わりに華々しく燃える夕焼けが、小高の表象として刻印されている。

2011年3月11日、齋藤さんは午前中、小高中学校の卒業式に出席し、午後、高校入試判定会議を終えて間もなく、揺れ始めた。校舎が倒壊するのではと思うほどの激しい揺れで、津波の情報に教員たちと高台の小高工業高校に避難した。遠く海岸では津波の水煙が立ちのぼり、わが目を疑う光景を住民たちも見つめた。

その夜、原子力緊急事態宣言が発令され、翌日の午後、福島第一原発の一号機が爆発し、原発から半径20㎞以内の地域に避難指示が出された。小高の人々もふるさとを追われ、散り散りの避難を余儀なくされた。深夜、齋藤さんはいわき市の自宅にたどり着いた。

生徒は全員無事だったが、保護者には犠牲者が出た。それぞれの生徒の避難先を確認するとともに、4月から生徒たちが学ぶ場の確保に奔走した。福島市と相馬市にサテライト校を設け、転校を希望する生徒には手続きをした。

翌年、齋藤さんは郡山東高校に転任し、15年に定年退職した。一部の区域を除いて小高の避難指示が解除されたのは16年7月。その翌年に小高商業は小高工業と統合して小高産業技術高校となった。

言葉の背後にある無意識の世界を

詩にして目の前に提示する

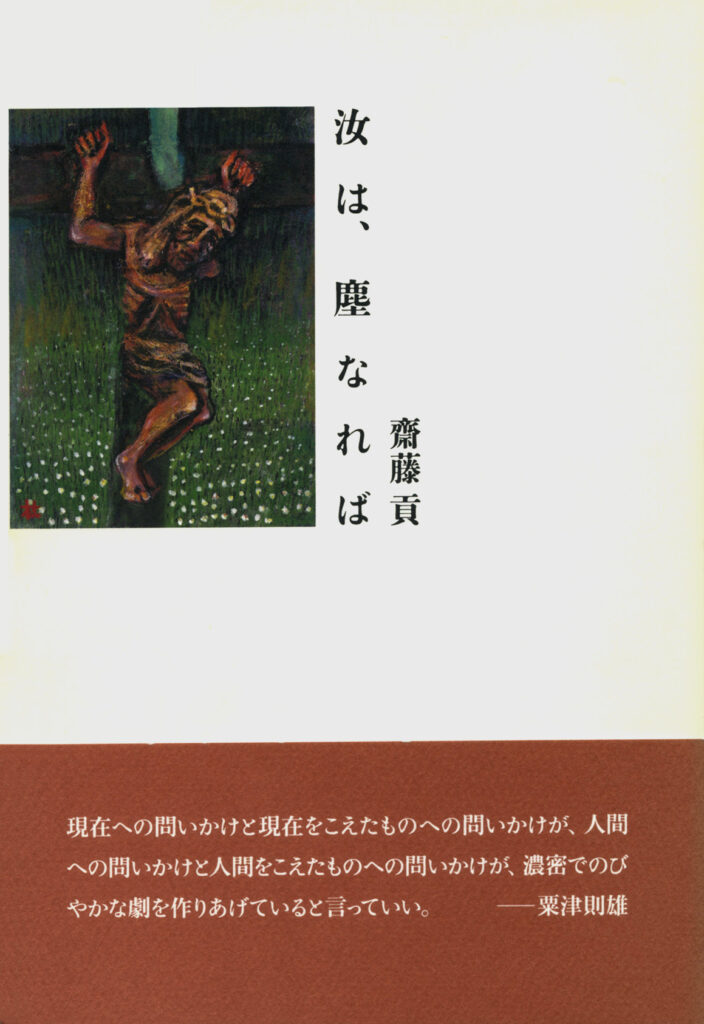

郡山東高校の校長をしていた13年、齋藤さんは詩集『汝は、塵なれば』を出版した。詩のほとんどは小高を書いたもので、目の前にある、今まで経験したことのない信じられない現実を、記憶が鮮やかなうちにすくい取っておかなければいけないと思ったという。

地震と。津波と。被曝と。

小高はこの三重苦に、唇をかみしめている。

ふるさとを追われ

泣き出したいのをこらえて

いま、じっと耐えている。

(「南相馬市、小高の地にて」より一部抜粋)

震災・原発事故に遭遇して齋藤さんが思い起こしたのは、ドイツの哲学者ハイデガーの「不在ゆえの現前」だった。失って初めて、それがどういうことだったのかがわかるということ。見ていたつもりが、実際は見ていなかった社会の姿を、震災・原発事故を通して突きつけられた気がした。

齋藤さんが詩を書き始めたのは高校生の時だった。当時、学園紛争の真っただ中で、自らを皮肉るような自虐的な言葉を連ねた。進学した大学で、英文学者で詩人の星野徹さん(故人)と出会い、詩の本質を徹底的に学んだ。

言葉の背後にある無意識の世界を取り出して目の前に提示する、日常生活の言葉は一義的な方が伝わりやすいが、文学では多義的で曖昧性を持たないと豊かな言葉にならない、詩だけでなく詩論も書かないとだめ、などと。

星野さんとの約束を守って、在学中に最初の詩集『魚の遡る日』を出版。教員になってからも詩を書き続け、『竜宮岬』まで4冊の詩集を出した。これまで、齋藤さんの詩は「私とあなたとの関係」「私とは、あなたとは何なのか」という問いかけが中心だった。しかし震災・原発事故が起きて社会性が加わった。

5年後、齋藤さんは詩集『夕焼け売り』を発表した。タイトルと同名の詩は、夕焼けを眺める人がいない町になってしまった怒り、悔しさが込められている。

この町には

夕方になると、夕焼け売りが

奪われてしまった時間を行商して歩いている。

誰も住んでいない家々の軒先に立ち

「夕焼けは、いらんかねぇ」

「幾つ、欲しいかねぇ」

夕焼け売りの声がすると

誰もいないこの町の

瓦屋根の煙突からは

薪を燃やす、夕餉の煙も漂ってくる。

(「夕焼け売り」より一部抜粋)

真実を明らかにするのが

言葉のレトリック

最近、齋藤さんは科学史家の山本義隆さんの著書『核燃料サイクルという迷宮』を読んだ。すでに破綻している核燃料サイクルに固執するのは、核ナショナリズム(疑似軍事力としての核技術の維持があってこそ、日本は一流国として立つことができるという思想)のため、といったことが書かれている。

原子力の平和利用と言われる原発だが、原爆という軍事目的から生まれたもので、その背後まで考えなければいけない、と齋藤さんは思う。16年秋に小高を案内して歩いた、ベラルーシ在住の作家のスベトラーナ・アレクシェービッチさんは「軍事利用の原子力も、平和利用の原子力も共犯者で、どちらも等しく人を殺す」ときっぱり言っていた。平和に使うという美しい表現だが、本質は変わらない。

山本さんの本では原発の老朽化を高経年化、事故を事象と言い繕うなど、本質を隠してきた原子力ムラの体質にもふれている。それは汚染水を処理水と言い換えるのと同じで、齋藤さんはそういう言葉の誤魔化しが許せないという。

「真実を明らかにしていくのが言葉のレトリックなのに、覆い隠そうとしているレトリックがあまりにも多い。たとえば『間違ったことはしていないと認識している』は、言っている本人が認識しているだけだが、言い続けていると真実に近くなってしまう。言葉の信頼性をどう取り戻せるか」と続けた。

齋藤さんは昨年6月、震災・原発事故から3冊目となる詩集『遠い春』を出版した。「また震災と原発事故を扱った詩か」と思われることは、よくわかっている。それでもあの日、小高にいた自分が視点や形態を変えて書き続けていくことが、震災や原発事故を多角的に見つめ、風化させないことにつながる、と考えているという。

みちのくは、花冷えの遠い春だ。

齋藤さんの詩「遠い春」はそう終わっている。震災・原発事故から15年目の春を迎える。(大越章子)

おおこし・あきこ

日々の新聞記者。福島県いわき市で地元紙の記者を経て、日々の新聞の創刊準備からかかわり、いわき市を中心に福島県内外を取材・報道している。著書に『踊るこころ─小野恵美子の生涯』。

齋藤さんの詩集

すべて思潮社発行(価格は税込)

http://www.shichosha.co.jp/