2025年7月22日、関西電力は美浜原発(福井県美浜町)で原子炉増設のための地質調査を再開すると公式に発表した。もし新設ということになれば、福島第一原発事故後、初ということになる。いまだ福島第一原発事故で発令された原子力緊急事態宣言が解除されない中、巨額に上る建設コストは原発の電気を使わない新電力の顧客を含めた、全電力消費者に転嫁する形で新しい原発を建設するというのだ。

福島第一原発事故後、初の新設

中断していた地質調査を再開

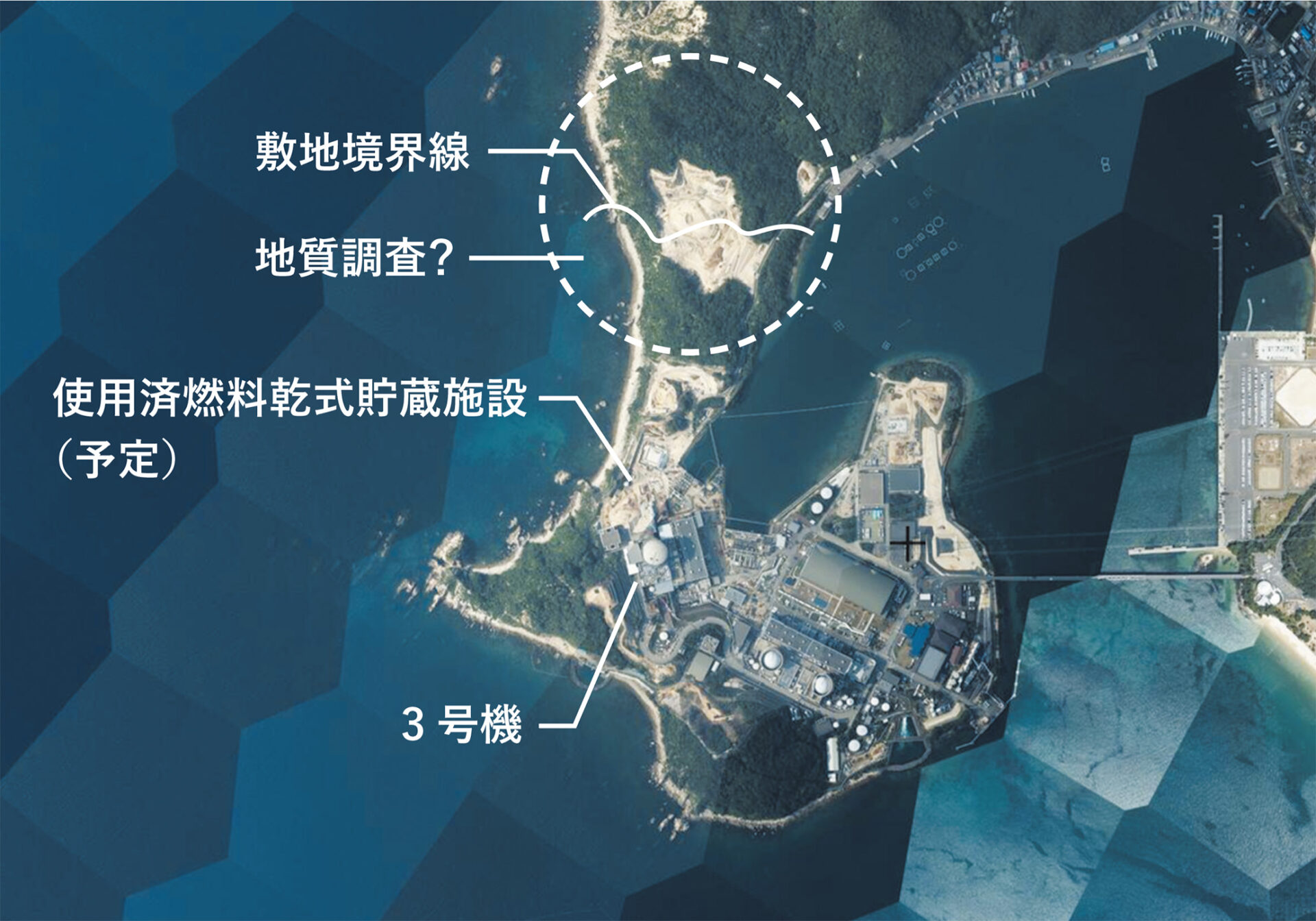

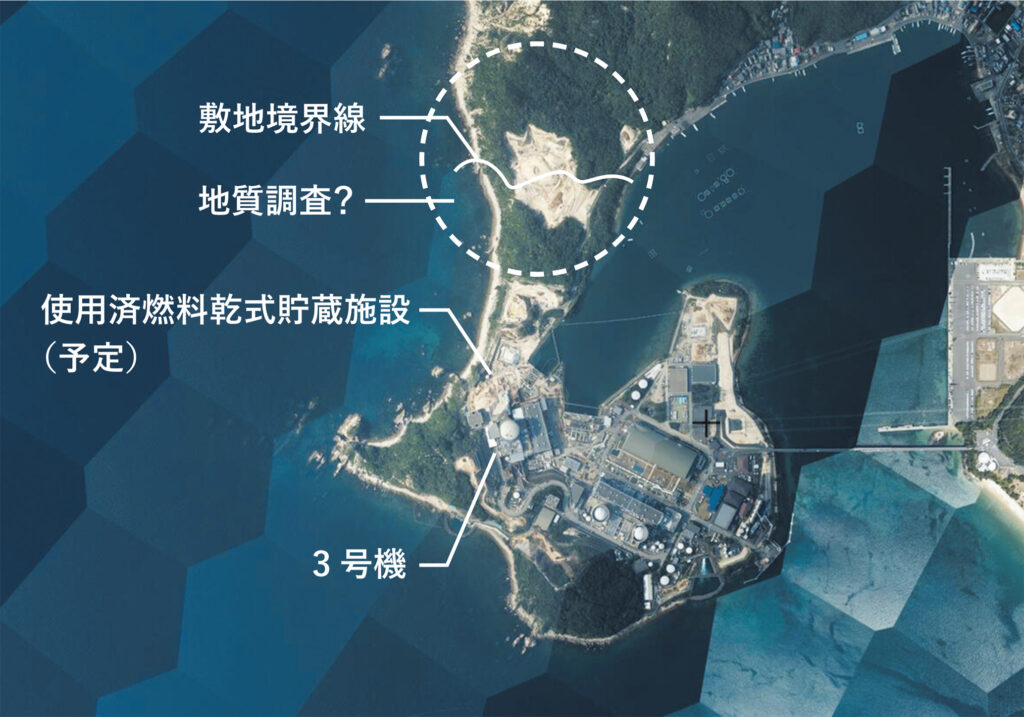

地質調査は増設に向けた最初の段階に当たる。関西電力は2010年に地質調査に着手したが、福島第一原発事故後は中断していた。原発の敷地内から北側にある山地にかけての範囲を中心にボーリング調査などを行う。完了までに数年かかるという。関西電力が地元に説明した際、福井県は「古い原発を使い続けるよりは新しい原発のほうが安全性は高いのが一般的で、また関西電力の独自調査のため、県としては判断しない」と発言。美浜町は8月4日、住民や団体から理解を示す意見が多かったとして、「調査を容認する」と回答した。

美浜原発の敷地は狭く、図に示した通り、多くの施設がひしめき合っている。ここで1・2号機の廃炉を進めながら、さらに新たな原子炉を追加することになる。美浜原発は周辺に多くの断層があることで知られており、原子力規制委員会の山中伸介委員長も「土地が狭く周辺に断層が多数あることから、確認事項は多々あると思う。慎重に調査をしてもらいたい」とコメントしている。このような地点を福島第一原発事故後の最初の新設地点としてあえて選定した関西電力の見識を示すものだといえよう。

コスト転嫁の制度策定と同時

実現しても運転開始は20年後

新設される原子炉は溶融炉心を受け止めるコアキャッチャーなどを備えるSRZ-1200だとみられる。開発した三菱重工によれば、頭文字はそれぞれ「S:Supreme Safety(超安全)、Sustain-ability(持続可能性)、R:Resilient(しなやかで強靭な)light water Reactor(軽水炉)、Z:Zero Carbon(CO2 排出ゼロ)で社会に貢献する究極型(Z)」なのだという。率直に言ってネーミングセンスを疑う。政府はこの炉を次世代革新炉と呼んで安全性が既存原発よりも大幅に向上したと説明しているが、諸外国で建設されている原子炉ではすでに一般化された技術であり、「次世代」や「革新」といった表現は似つかわしくない。

加えて政府が実施した最新の電源別コスト試算では原発新設は7200億円程度で建設できることになっているが、この規模の原発の建設費は欧米では2兆円~3兆円、途上国でも1兆円を超えている。なぜ日本でこの額で建設できるのか理解に苦しむ。電力会社も自社では建設費やコスト上昇リスクなどを負担できないとしており、政府は新たに原発の建設費や建設中にコストが上昇した場合のコストも電力消費者全体に転嫁できる制度(長期脱炭素電源オークション)を策定した。なお、今回の新設計画の発表はこの制度策定とほぼ同時だった。

関西電力は原発新設が脱炭素に役立つという。しかし、新設計画が実現したとして運転開始は少なくとも20年程度は先の話となる。1年から数年で新設できる太陽光や風力と比べて、その分脱炭素が遅れることを意味する。

この夏の異常な暑さからもわかる通り、脱炭素は緊急かつ急速に行わなければならない。原発新設は脱炭素の足を引っ張っているとすらいえる。原発に時間とコストを費やしている余裕はどこにもないはずだ。(松久保肇)

まつくぼ・はじめ

1979年、兵庫県生まれ。原子力資料情報室事務局長。

金融機関勤務を経て、2012年から原子力資料情報室スタッフ。共著に『検証 福島第一原発事故』(七つ森書館)、『原発災害・避難年表』(すいれん舎)など https://cnic.jp/

本記事は2025年9月1日発売『ビッグイシュー日本版』510号より連載『原発ウォッチ』を転載したものです。