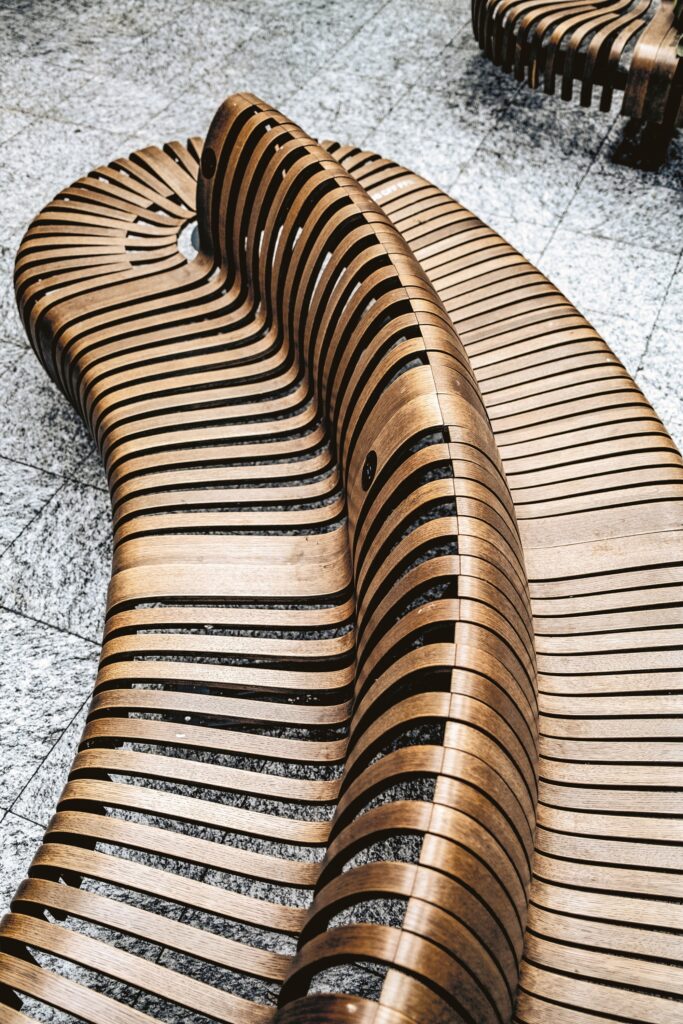

街中で見かける曲線デザインのベンチ、その間に設けられた仕切りや肘かけ。これらは、人が横になって休めないようにするためのデザインだ。空間を守るという視点では“防御的”かもしれないが、社会的弱者からは“敵対的”にも見え、日本では「排除アート」と呼ばれることもある。スイスのストリートペーパー『サプライズ』の記事を紹介しよう。

路上生活者を休ませないベンチを見かけるようになったのは1970年代のニューヨークで、その後多くの都市に広がっていった。当時から「反ホームレス建築」との指摘がされていたが、こうした構造物は路上生活者だけでなく、スケートボーダーやパルクール(走る、跳ぶ、登るといった動作で心身を鍛えるフランス生まれの運動方法)を嗜む人、そして障害者や高齢者にまで、“街中で休みたい”幅広い人々に影響を及ぼす。

ベンチ以外にも、

- 窓枠や出入り口に設置された金属スパイク

- 階段の端に打ちつけられた金属のスタッド(鋲)

- 人が座りにくくなるようコンクリートブロックにつけた傾斜

- 出入り口や地下道に居座れないよう高周波音装置の設置

など、様々な事例がある。

そのような底意地の悪い構造物を設置することの責任はいったい誰にあるのか? 計画から実施まで、都市開発がどのようなプロセスで進められて、このような結果になっているのか? 1960年代後半に社会学者のアンリ・ルフェーヴルが問いかけたように、この空間は誰のもので「都市への権利」をもっているのは誰なのか?

じりじりと路上生活者を追い出すまちづくり

長きにわたり路上生活を送るロジャー・マイヤーは、ベルンの街を知り尽くしている。街が自分のような者たちにどんどん冷淡になっていく様を目の当たりにしてきた。ある日突然、公園のベンチが撤去される、身を休めやすかった一角に外灯が常設される、夜間に作動するスプリンクラーが設置される等、それは「ひっそりと狡猾に」進められてきた。「直接追い払うのではなく、われわれの心を折り、自主的に公共空間から出ていくよう仕向けるものばかりです」

路上生活者を排除する建築物を意図的に設置しているのではないか、とベルン市情報局に問い合わせたところ、「排除的デザインを設計原則としているわけではありません」との回答があった。「むしろ、公共空間のデザインにおいてはインクルーシブなアプローチを追求し、”すべての人のための都市”を目指して取り組んでいます」と。そして、その好例として挙げるのが、座面が広く、背もたれの傾斜が急で、肘かけがあり、視覚障害者のための計らいもされている新型ベンチの採用だ。「できるだけ多くの人に使ってもらえるよう、障害者団体や社会保険の部署、その他専門家にもかかわってもらい、公共空間に求められる要件を満たしたうえで、壊れにくく機能的で使いやすいものを目指しました」

ベルン市では、”すべての人のための都市”というコンセプトの下、安全を最優先としている。「公共空間の計画や開発においては、照明や視認性を確保し、恐怖を感じる空間をなくしていく施策が不可欠です」とベルン市情報局。それは規則の厳格化にも現れている。市内の公共空間での寝泊り禁止は、車中泊する観光客だけでなく、ホームレス状態にある人々にも適用される。2035年までに市内全域に設置予定の「新しいベンチ」は、デザイン的には体を横にすることができるが、この野営禁止令により、そこで夜を明かすことは許されない。違反者には最高2千フラン(約37万円)の罰金が科せられる。

意思決定に多くの利害関係者、いつのまにか「排除アート」の設置へ

建築家で、チューリッヒ応用科学大学の建築都市計画学を教えるシュテファン・クラート教授は、インクルージョンの視点を優先した建築や都市計画の重要性を認める一方で、そのプロセスの複雑性を指摘する。「市から公共空間の設計依頼を受けた建築家がアイデアを練る。でも多くの場合、どんな設備をどんなふうに建設するかの最終決定までに何年もかかり、その間に多くの利害関係者が加わって見解を示す」。そのプロセスにおいて「敵対的な介入」が生じ得るのだと。

街づくりとは、こうした交渉や意思決定プロセスの産物である。当初はさまざまな状況に適応できるインクルーシブな設計で進められていても、安全性やメンテナンス性を理由に、最終的には休ませない意図から背もたれのないベンチなどが設置されることになるのだ。「排除アートは社会が疲弊していることの現れかもしれません」とクラート教授。

この状況を変えるにはどうすればよいのか? クラート教授は、ベルンの「ヨーロッパ広場」(写真)を模範例に挙げる。2014年に整備が完了したこの広場は、蔦の壁といくつかの植木鉢があるほかはアスファルトで覆われ、一見すると殺風景な場所に見えるが、広場の両側には複合ビルが建ち、住居、オフィス、ショップ、レストラン、宗教施設が入っている。広場の片側にはSバーン(都市鉄道)の駅があり、もう片側には交通量の多い道路が走っている。上には8車線の高速道路の橋が架かっている。

通常、公共空間をデザインする際は、さまざまな利用者の要望が検討されるが、「ヨーロッパ広場は、誰がどう使うかを具体的に決めずに建設されました」とクラート教授。そもそも、万人のニーズを満たすことは不可能。だからこそ、利用者の関与を促し、予期せぬことが起きても対応できる建築プロセスが重要で、「ヨーロッパ広場では、まさにそのような方法がとられています」。「遊びのある空間」というコンセプトどおり、広場の一部をスケーターたちに提供し、その範囲を広げていっている。また、宗教の祭典、ローラースケートのイベント、アートイベントなど、計画時には想定していなかった用途にも使われる場となっている。「公共空間のデザインは対話がすべて」。都市は利用者との建設的な交渉プロセスを通じて「作られ続けるべき」とクラート教授は説く。

主要駅で流れるクラシック音楽、公共空間に進出する民間企業の余波

スイス国鉄は1年ほど前から、ベルン駅の出入口でクラシック音楽をかけるパイロット事業を実施している*1。スイス国鉄に問い合わせたところ、その目的は「スムーズな人の流れ」を確保することで、特定の人々を遠ざける意図はないとの回答があった。実際に音楽が流れていることでポジティブな効果が出ているというが、絶え間なく流れるクラシック音楽も、マイヤーに言わせれば「招かれざる人々」を遠ざける仕組みの一つだという。

*1 「駅前で人々がたむろしないようクラシック音楽を流す」という対策が主要都市の駅や店舗で導入され、賛否両論が起きている。Classical music played at Bern train station to ease congestion

1日に約20万人が利用するベルン駅は、スイス国内でも有数の商業エリア。「民間企業がどんどん公共空間に進出し、すべてが消費を中心に回っている」とマイヤー。「ベルン駅は人々を引きつけるためにあらゆる手を尽くしている。その目的はただひとつ、買い物をしてもらうこと。何も消費しないのに駅に居座られては迷惑なので、そのような人はどこかに行ってもらいたいのでしょう」

公園にテーブルや椅子を出した商売活動の広がりについて、「本来はすべての人のための公共空間であるはずなのに、6〜7フラン(1100〜1300円)を払ってコーヒーを飲む人しかここにはいられない」。このような場所をレストランが占有することは、横になれないベンチと同じく、苦しい生活を強いられている人々に対して「あなた方の場所ではない」というシグナルを発信している。実質的には公共空間の敵対的デザインに匹敵するとマイヤーは見ている。

だが、レストラン経営者か、自治体の建築当局か、スイス国鉄か……具体的に誰に責任があるのかがわかりにくいため、この類の不公正を訴えることは難しい。こうした「空間的暴力」とも呼ぶべき状況から見えてくるのは、私たちがいかに「場所」とかかわりを持つ存在であるかということだ。私たちがどんな社会(政治)を良しとするかは、どこで誰と出会えるかに大きく左右される。なのに、その場所から排除されていては、社会に参加すること自体難しくなってしまう。

公共空間や都市は誰のものかという問いに対し、ホームレス支援団体「キルヒリッヒェ・ガッセンアルバイト・ベルン」のメリーナ・ヴェルティは「常に権力に帰結する」と考えている。「人々が危険を感じる場所であっても、実際の統計では犯罪件数が少ないこともあります」。公共空間はますます過密化・商業化し、店で買いものをし、カフェを利用する人々ばかりが歓迎される。そうした人たちは当然のように公共空間を自分たちのものだと主張し、意のままに私的空間をさらに広げていく。

「多くの人は、公共の場に疲れたらプライベートな空間に退避できます」。でも、さまざまな場所を渡り歩かざるを得ない人々は、公的空間のなかで私的領域を見つけなければならない。「誰がその場所を所有するのか、誰がどのような形でそこを利用していいのかという問題について寛大になる必要があります。空間を奪うのではなく、余白をつくる。そうすることで、思いがけず新しい何かが生まれるかもしれません」

By Klaus Petrus

Translated from German via Translators Without Borders

Courtesy of Surprise / INSP.ngo

あわせて読みたい

ビッグイシュー・オンラインのサポーターになってくださいませんか?

ビッグイシューの活動の認知・理解を広めるためのWebメディア「ビッグイシュー・オンライン」。

提携している国際ストリートペーパー(INSP)や『The Conversation』の記事を翻訳してお伝えしています。より多くの記事を翻訳してお伝えしたく、月々500円からの「オンラインサポーター」を募集しています。