「経済成長することは必ずしも幸福感につながるとは限らない」。よく言われることではありますが、果たして根拠はあるのでしょうか。また、それが本当だとすれば、何を指標にするべきなのでしょうか。関西大学社会学部教授の草郷孝好さんの講義を訪ねました。

*この記事は、地域の課題解決を担う人材を育成することにより地域の魅力を高め、地域の未来を創造していくことをめざした「とよなか地域創生塾」の公開講座の2回目「幸せな地域社会をめざすアクション・リサーチの試み~市民協働と信頼構築のカギは何か」の講義をもとにしています。

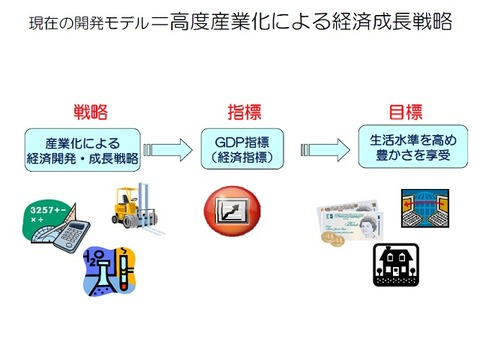

高度産業化による経済成長戦略で、生活水準を高め豊かさを享受してきたが…

これまで日本は高度産業化による経済成長戦略で、生活水準を高め、豊かさを享受しようとしてきました。

豊かになることを目標に産業化・人づくり・健康づくりに取り組み、その戦略がうまく進んでいるかはGDPでチェックしてきました。

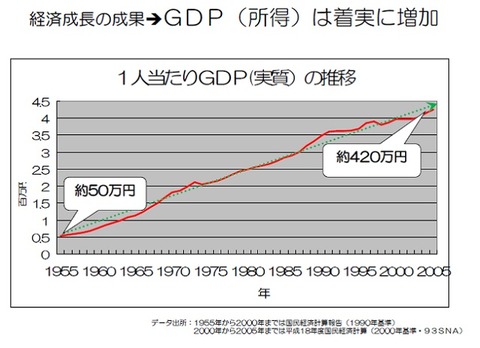

そして1955年から2005年までの間は、その指標で着実に数字がよくなっていました。

経済成長を果たした結果、就学率も上昇し、高等教育が身近なものになりました。

また、医学の進歩のおかげで平均余命が長くなりました。

GDPの増加で、教育の機会が増え、健康増進が実現できてきたということです。

※途上国の貧困問題がなかなか解決しない1つの要因は、その実現が不安定なことにあります。

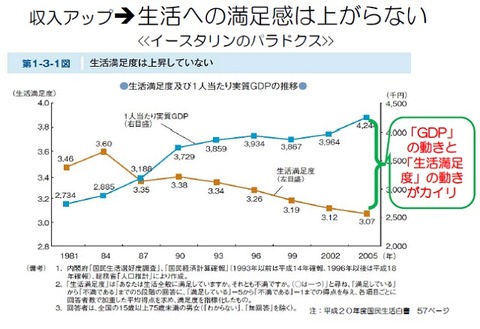

経済成長や収入の増加は、生活水準を向上させたため、幸福度・生活満足度を押し上げてきたと誰もが疑いを持ちませんでした。

収入アップが生活への満足度と相関がなくなってきた

ところが、ある時期からGDPと生活満足度の動きにカイ離が生まれてきました。

2008年に発表された国民生活白書によると、1981年~2005年、GDPは上昇しているのに生活満足度が下がっています。

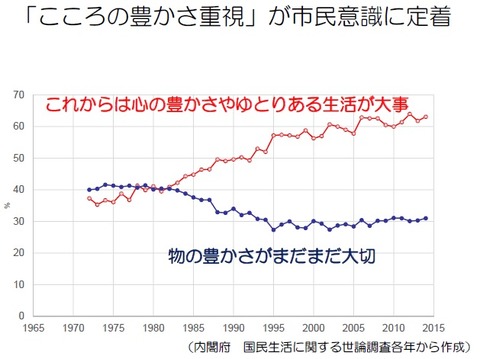

1980年代の「物の豊かさと心の豊かさ、どちらが大切か?」という調査では、心の豊かさやゆとりある生活が大切、と回答する割合が多くなっています。

経済成長モデルに代わる新しい社会発展モデルが必要に

経済成長が幸福度に必ずしもつながらないことが明確になるにつれ、経済成長モデルに代わる新しい社会発展モデルの模索が始まりました。

この新しい社会発展モデルの模索は最近始まったものではなく、1960年から70年代の高度産業化による経済成長(近代化)モデルの行き詰まりを受けて、<警告の書>として数々の書籍が発表されました。代表的になものに

・沈黙の春 (新潮文庫)/ レイチェル カーソン

・成長の限界―ローマ・クラブ「人類の危機」レポート/ドネラ H.メドウズほか

・スモール イズ ビューティフル (講談社学術文庫)/F・アーンスト・シューマッハー

などがあります。また、1992年にリオ・デ・ジャネイロで開催された「国連環境開発会議」(地球サミット)、2012年の「国連持続可能な開発会議」などが開催されるなど、「持続する社会経済システム」への転換が急務とされました。

そこで2015年に150を超える加盟国首脳の参加のもと採択されたのが「持続的発展目標(SDGs)」です。

これは、貧困をなくそう、教育の機会を増やそう、環境を守ろう…など、世界中が抱える問題全体をカバーする動きです。海外では、市民レベルでアイデア出し・実行がされていますが、日本ではあまり活発ではなく、かなり遅れている印象です。

編集部補足: これは人間、地球及び繁栄のための行動計画として、宣言および17の目標と169のターゲットからなる「持続可能な開発目標(SDGs)」を掲げたものです。 詳細は国際連合広報センターの「持続可能な開発のための2030アジェンダ採択 — 持続可能な開発目標ファクトシート」でご覧いただけます。 |

ブータンの「国民総幸福(GNH)モデルの近代化戦略

新しい社会発展モデルとして、ブータンでは、GDPではなく「国民総幸福(GNH)」を最大化する取り組みをしています。ブータンのGNHコミッションは、幸福感と相関のある100以上の事項を大きく「持続的・公正で社会的な発展」「文化的な者の保護と発展」「環境保護」「よき統治」の4つに分類し、それぞれ指標を定め、そのスコアが上がるように、Plan-Do-Seeのサイクルを回しています。

これを国レベルで取り入れているのは他国になく、世界から注目を浴びています。

草郷孝好(くさごう たかよし)

東京大学経済学部卒業、学生時代から住民参画型の社会経済開発と持続的発展に興味を持つ。関西大学社会学部社会システムデザイン専攻教授。(人間開発論)