編集部より:2015年は空き家対策元年と言われます。空き家はなぜ流通しないのか?という疑問に対する答えを、高知県嶺北地方にお住いの作家・ヒビノケイコさんがまとめてくださっています。ぜひご一読ください。

放置空き家問題が深刻に。

地方の人口減少、高齢者が亡くなった後、誰も住まない家の増加。

田舎ではその辺りを見回せば何件もの空き屋が見つかります。

全国の空き家数は2013年で820万戸。

「放置された空き家」は318万戸で、5年前より50万戸(18・7%)増。

危険空き家の税優遇廃止…「放置」減らす狙い(読売新聞)

全国で放置空き家が増えている問題で、政府は、倒壊の恐れなどが顕著な場合、税制優遇措置の対象から除外する方針を固めた。

住宅が立っていれば土地の固定資産税が減額されるため、空き家放置の要因になっていた。

臨時国会で成立した空家対策特別措置法(空き家法)では、周辺に危険や迷惑が及ぶ恐れが高いものを「特定空き家」と規定。これを除外対象とすることを軸に早ければ2016年からの実施を目指す。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141123-00050010-yom-soci

これからどう空き屋を運用していくか、本気で考えるべき時が来ています。

もともと「貸す」という概念が田舎にはないためか、

なかなか貸してくれる空き家が少ない。

移住希望者が多くなる中で、現状としては物件不足。

今回は、空き屋を貸したくない4つのパターンをあげながら、問題を考えていこうと思います。

パターン1「貸したらとられるんちゃうか?」

こういう考えは今も根強く残っています。

更新が前提の賃貸借契約だと出て行ってもらえないという不安が残るかもしれません。

ですが、例えば「定期借家契約(編集部より:こちらの記事が参考になります)」を結べば、更新を前提としていないので、最初からある一定で返すという契約の元、貸すことができます。

こういう制度を使って「まずは貸してみる」のはどうでしょう。

ステップとしては、住んでもらっているうちに信頼できる人だと分かり、親戚でも使う人がやはりいないということで、50年契約を結んだ友人もいます。

パターン2 「ご先祖様に申し訳ない」

田舎では家は「ただの物件」とみる感覚は少なく、「代々続いてきた家を守る」という観念は今でも強いです。

「みんなの思い出の場所」「そこに家族の歴史がつまっているもの」としての愛着が大きいのです。

「もしご先祖様が見ているとすれば、今の時代、この家がこれからどんな風になっていけば喜んでくれるのか?」

子も孫も出て行ってしまい、空き屋になったまま数十年誰も住んでいない家は日に日に劣化します。

その姿を果たして喜んでくれるのか?

「いつか、子や孫が」のいつかが来ればいいのですが、残念ながら実際はそうもならないことの方が多いです。

本当に必要としている人に貸してもう一度灯をともすということ。

血はつながっていなくても、この土地を大切に思い、その家を愛してくれる人につなげていく。

その行為は、ご先祖様も喜んでくれるんじゃないかな?

「今の時代、ご先祖様が喜んでくれること」の再定義が必要です。

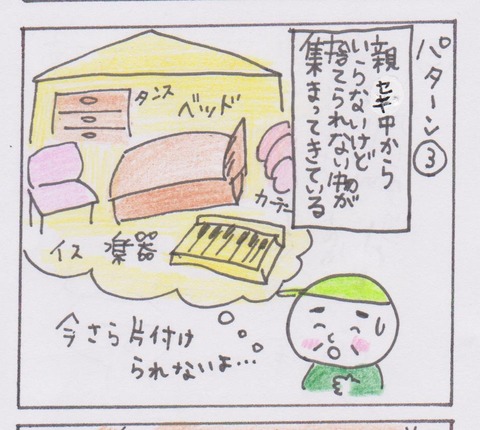

パターン3 使わないもので家の中があふれているから貸せない

使わなくなった家には、色んなものがあちこちから集まってきます。

または、住んでいた当時のものがそのままあることも。

ちょっとくらい置いてもいいか・・と思っているうちに、手をつけるのもいやになるくらい

家の中にたまってしまうモノ・モノ・モノ。

「こんな状態じゃ貸せないよ」という方も多いですが、

今はその処理も含めて貸す(そのかわり家賃は安いとか、改築してもいいとかの条件もつける)

ということもできます。

私達も、実際京都で借りたお家では(廃寺)元住職の荷物がおきっぱなしになっていたので、

まだ使えるもの、使わないものを選んで、いらないものは自分たちでゴミに出し処理しました。

(費用は自分たちもちでしたが、そのぶんお家賃は安かったです。)

周りの移住者でもそういう方が多いんです。

空き屋の持ち主で「こんな状態じゃ・・・」と困っておられる方は「無理」と決め付けず、

一度、地域の移住相談員や役場などの空き屋発掘員に相談してみるのをおすすめします。

パターン4 「もったいないおばけ」にとりつかれてる

実際はもう誰も使ってなくて、朽ちていくばかりのお家なんだけど、

「家を貸すのはもったいない」「中にあるものがもったいない」

という考えに取り付かれてしまう。

私も普段明らかに使わないものに対して「もったいないし、とりあえず置いておくか」ってことがあります。

けれど、本当に使わないものって、結局使わないんですよね~。

もし喜んで使ってくれる人がいるなら、どうぞって循環させていきたい。

「いつか」はあるのか?

空き屋を誰かに引きついでゆくには、タイミングも大事です。

朽ち果ててからじゃ遅い。

「いつかいつか」と思っているうちに家が朽ちてゆき、自分が死んでしまったあと、次の世代の人が困ることも。

話しにくい、手をつけにくい問題だからこそ、

元気なうちに話し合ってどうしていくのか?が大事。

周りの移住相談員や役場、空き屋発掘担当の方が相談にのってくれます。

どんどん相談してみてください。

知らない人には、周りの人が耳にいれてあげてください。

思いのほか、いろんなアイデアや運用方法がみつかるかもしれません。

今は「田舎の古い家だからこそ住みたい」という人がいます。

灯りが消えてしまった家に、もう一度灯りがともること。

人間の笑い声が聞こえてくること。

そこから村がもう一度元気になっていく・・・

そんな場面を実際いくつも見てきました。

空き屋への考え方を、一緒にアップデートしていきましょう♪

空き家問題について、みなさんはどう考えますか?