かつてと比べると、ひとり親、里親、再婚家庭、同性婚など、様々な家族の形に光が当たるようになった。これまでの「父親・母親と、血のつながった子ども」のような固定観念にとらわれる必要はない、自分にぴったりの家族の形を見つけることが大切–そう主張するのはオーストリア・ザルツブルクにある児童トラウマ研究所のローズ=マリー・ヴェレク・メスティアン所長だ。ストリートペーパー『アプロポ』誌がインタビューした。

『アプロポ』誌:家族療法セラピストになった経緯について教えてください

メスティアン所長:そもそもは保育士として働いていたのですが、「この子どもたちには何が足りないのだろう? 何が必要なのだろう?」と自問させられる日々で、子どもを導くための理論を学び直したのです。トラウマ専門のセラピストになったのは、深刻なトラウマを抱えた子どもや、保護者のいない難民と接する中で、自分自身の無力さを痛感したからです。現在では同僚たちにも支援方法を指導し、できるだけ多くの子どもや若者、大人がトラウマに焦点を当てたセラピーを受けられる環境づくりをすすめています。

― 具体的にどのような支援をするのですか?

家族というのは安全かつ安心できる空間である一方、最も恐ろしいことが起きたり、つらい記憶を残したりする場でもあります。この二つ目の側面を経験している子どもが、残念ながらたくさんいます。表面的には安全な場所にいるように見えても、その裏には問題が潜んでいるような家庭が少なくないのです。

私たちは目の前のクライアントだけでなく、常に家族や近親者との関係全体を踏まえて物事を捉えます。対立の原因を探る際も、特定の人の責任を追求することはしません。親が子どもに過剰に反応してしまう場合、それは子どもを傷つけようとしているわけではなく、親自身が抱えるストレスや心理的の負担の影響でそうなっていることが多いです。そんな状況でも、家庭を再び理解し合える場所にするための解決策を見つける、それが家族療法セラピストの役割です。

― あなたはセラピー犬を2頭飼っています。動物がセラピーで果たす役割について教えてください。

セラピーで重要になるのは、どんなリソースがあるか、人生で大切なものはなにか、何が支えになっているかです。多くの子どもたち、そして大人たちも子ども時代を振り返って、「家で動物を飼っていて、なでたり、悩みを話したりすると、自然と涙が出たんだ」と言います。両親や他人とうまくいっていない子どもたちでも、動物との絆があれば、心の傷がある程度癒されるのです。子どもの幸福について研究しているザルツブルク大学のアントン・ブヒャー教授も、家族構成や家庭環境にかかわらず、ペットの存在は子どもの幸福にとって非常に重要な要素であると指摘しています。動物をなでることで、「愛情ホルモン」と呼ばれるオキシトシンの分泌が促されることが研究で分かっています*1。

*1 Effects of Stroking on Salivary Oxytocin and Cortisol in Guide Dogs: Preliminary Results など。

― 家族にとって大切な要素とは? 良い子育てを実践するのに必要なこととは?

まずは、必要なときにそばにいてくれると思えるつながりです。逆も然りで、あなたが必要とされるときにはそばについている、お互いがそう信じ合えることが大切です。つながりの深さで言うと、必ずしも一緒にいる長さではなく、そのつながりの質が大切。たとえ頻繁に会えていなくても、会うと、まるでずっと一緒にいたかのように思える関係性です。

子どもにとって重要なのは、自分を大切に扱い、真剣に向き合ってくれる人がそばにいること。自分の思いや考えを理解しようとし、「そのままでいいんだよ。いつもそばについてるよ」と感じさせてくれる存在です。

親は常に子どもたちの手本となります。親自身が喜びを感じながら生きているか、困ったときに頼れるネットワークを持っているかどうかは、子どもの学びに大きく影響します。「手本から学ぶ」は、シンプルでありながら最も重要な学習方法です。その好例が家族内の話し合いの仕方で、家族間でどのように意見の対立が起こり、どのように解決されるのか、子どもたちはよく見ています。

― 家族の中で変化するものと変化しないものがある?

家族の絆が常に土台としてあり続けることが理想です。でも、家族の接触頻度は変わっていきます。「家族の絆」というシステムは、誰かが緊急事態に直面したときにスイッチが入るもので、当然ながら子どもが小さいうちは、その頻度がとても高くなります。幼い子どもは一日に何度も親を必要とし、そのたびに「親がいつもそばにいる、助けてくれる」という安心感を得られる必要があります。でも子どもが成長すると、数ヶ月や数年という単位で接触することなく過ぎることもあるでしょう。それでも、いざというときに「家族の絆」システムに立ち戻れることが重要です。

― 「家族」に対する考えは、時代とともに変化していると思いますか?

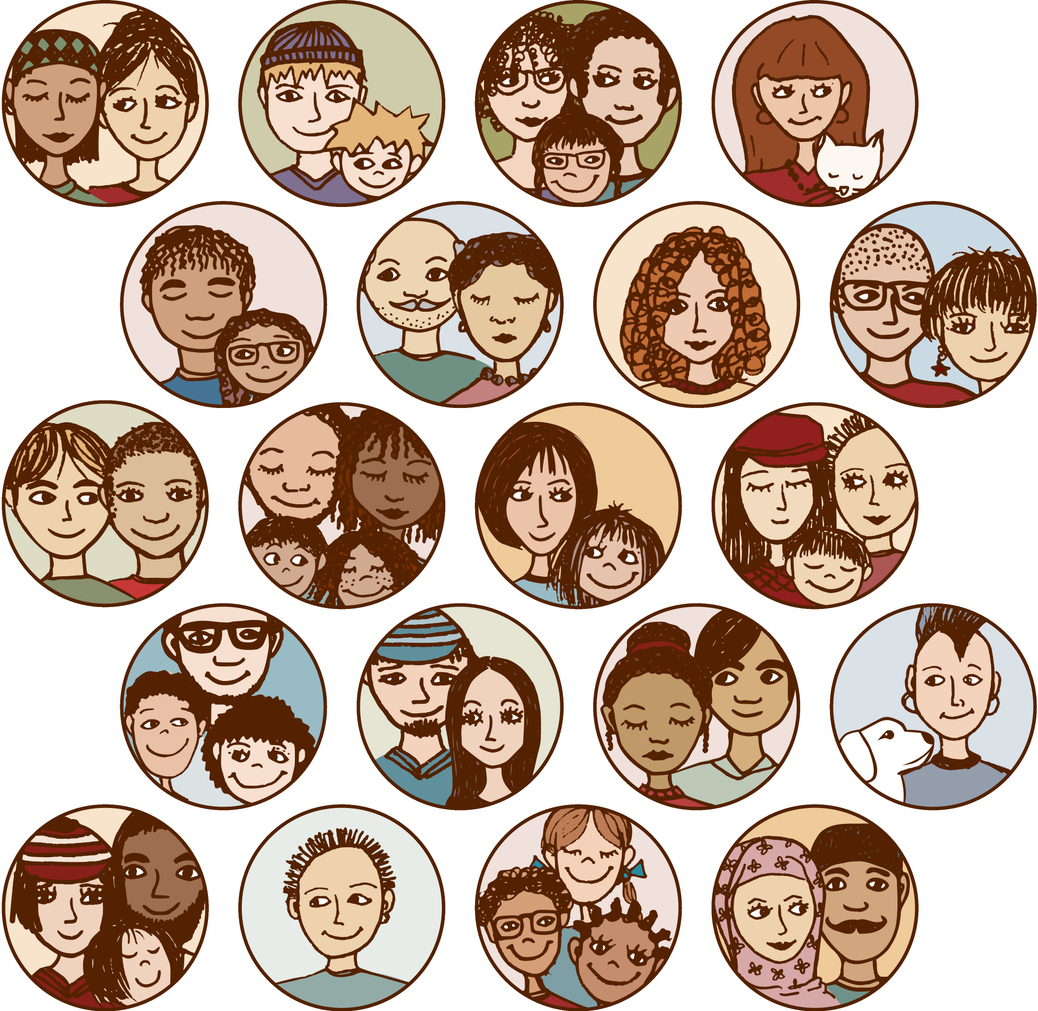

私は、母親が二人いる、父親が二人いるなど、いろんなタイプの家族のもとで育つ若者とたくさん接しています。生物学的なつながりだけで成り立つものだけが家族ではない、という考え方への理解が進み、オープンに話す人が増えているように思います。

― 家庭には大きな社会的プレッシャーがのしかかっていますよね?

家族がどれだけ健全に機能しているかは、社会や政治に大きく左右されると思います。どれだけのサポートがあるのか? どれくらい家庭が重視されているのか? 両親が共働きでなければ生活が成り立たない状況では、どうしても家族の時間が少なくなりがちです。一方で、学校からのプレッシャーも大きいですね。もし親たちが十分に学習支援できなかったら、多くの子どもたちは学校生活にうまく適応できないでしょう。しかしそれだと、認知能力やその他の理由で子どもたちを支援できない親たちの存在が格差につながってしまいます。その結果、深刻な不平等が生まれます。

― 親にとって子ども時代は遠い過去であるはずなのに、つらい記憶がいつまでも残っているような場合もありますか?

生まれ育った実家に帰って懐かしい地域や家並みを見ると、憂うつになると話すクライアントがいました。子ども時代の「家」の記憶が影響しているのです。実家に帰るという喜びもある一方で、「重苦しい感情」が押し寄せる。その背景には、幼い頃に兄を亡くし、その後両親が深刻なうつ病になり、祖母との関係もうまくいっていなかったことなどがありました。このような場合はまず、それは過去のこと、もう過ぎ去ったことだと受け止めるところから始め、今の自分の家庭で安心して生活できる場を築けるよう導いていきます。ときに、トラウマやストレスによるつらい記憶を和らげるEMDR法(過去のつらい出来事を思い出しながら、眼球運動をする治療法 )を用いることもあります。

― クリスマスやお正月など「家族が集まる」とされている時期の過ごし方について、何かアドバイスはありますか?

固定観念にとらわれすぎる必要はなく、それぞれが自分たちの思い思いの方法でお祝いすればよいと思っています。もちろん家族が集まって一緒に過ごすのは喜ばしいことのはずですが、大掃除や料理など含めストレスを感じるようなら、深呼吸をしたり、家の周りを少し散歩したり、簡単なストレス対処法を試してみるのもおすすめです。

― 私たちの脳はポジティブな記憶よりもネガティブな記憶に注目する傾向があります。

そうですね、それははるか昔から存在している生存本能です。しかし、脳の働き方を変えることは可能で、意識的にポジティブなことを覚えておくようにすることができます。感謝の気持ちを大切にする、というアプローチもあります。ある母親は「毎晩子どもとベッドに入り、感謝すべきことは何かを一緒に考えます」と話してくれました。そうしたことを習慣づけることで、子どもはより安らかに眠り、良い夢を見ることができるでしょうし、脳の中にポジティブな視点を持つ新しい回路が作られていきます。

― 家庭の中で問題が起きていても、外に助けを求めようとしない人、自分にセラピーが必要だと認めたくない人も多いのでは?

自分たちで何とかするのが当たり前という考えが世代を超えて受け継がれているために、問題を抱えていても外部の支援を受けることに強い抵抗感があったり、ためらってしまったりするのでしょう。助けを求めると子どもを取り上げられるかもしれないという不安を持っている方も多いです。必ずしも「セラピー」という形式での支援が必要なわけではありません。ソーシャルペダゴジー(社会における子育て)やソーシャルワーク、学校のカウンセラーによるサポートなど、セラピー以外にもさまざまな形があります。

サポートが成り立つためには、サポートが提供されていることと、そのサポートを受け入れることの二つの側面があります。家族の絆を保つ上では、助けを求める能力も大切な要素でしょう。

― あなたの家族や思い出深い家族の瞬間について教えてください。

子どもが5人、孫が3人、犬が2匹と猫が1匹の、いわば「パッチワークファミリー*2」です。それに私にとっては、血のつながりがあるかどうかに関わらず、心の通った付き合いができている友人たちも家族みたいなもの。「家族」をもっと大きく捉えたいと思っています。思い出すのはやはり、家族みんなが笑っていた瞬間ですね。ある年のクリスマスに「きよしこの夜」を歌おうとしたのですが、うちの年寄り犬が激しく吠え出したのです。私たちの歌がひどすぎたんでしょうね! そんな瞬間を振り返るのが大好きです。

家族の形は一人ひとりの指紋のように千差万別です。自分たちに合った形を見つけることが大切なのです。小さくても大きくても多様であってもよく、性別にとらわれる必要もないと思っています。“理想の家族”を模倣する必要はありません。色とりどりの絵画のように、愛情、誠実さ、正直さがあり、ありのままが受け入れられる場として存在すべきものです。

*2 離婚や再婚などによって血縁関係のない親子がいる家族。

By Monika Pink

Translated from German via Translators Without Borders

Courtesy of Apropos / INSP.ngo

ビッグイシュー・オンラインのサポーターになってくださいませんか?

ビッグイシューの活動の認知・理解を広めるためのWebメディア「ビッグイシュー・オンライン」。

提携している国際ストリートペーパー(INSP)や『The Conversation』の記事を翻訳してお伝えしています。より多くの記事を翻訳してお伝えしたく、月々500円からの「オンラインサポーター」を募集しています。