2013年、商業写真家のトレント・ベルは、友人が懲役36年の判決を受けたという衝撃的な知らせを聞いた。教養もあり、専門家として活躍し、夫であり、4人の子がいる友人。その後数ヶ月、ベルは不安に取り憑かれた。友人が過ちを犯したこと、自由な人生を失ってしまったことだけでなく、自分自身の人生もまた容易に誤った方向へと転がってしまう可能性があったことを…。

息子が私に向かってニコッと笑う、その笑顔を見ると不意に友人の辛い状況が頭に浮かび、「明日は我が身…」というささやきが聞こえてくるんです。

彼は当時をこう回想する。

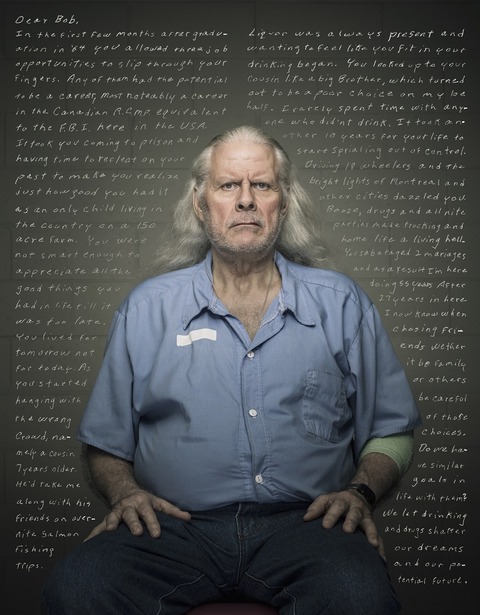

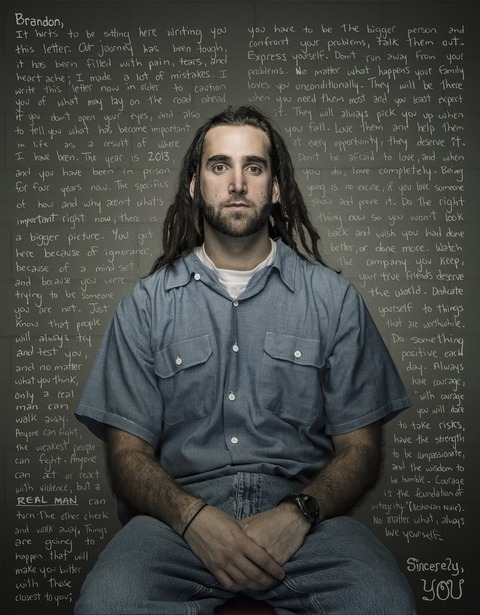

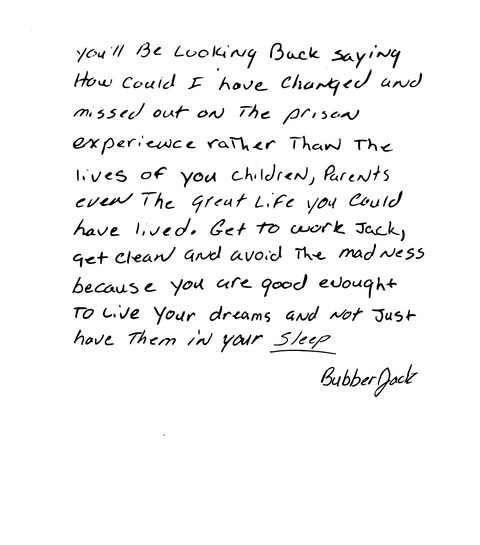

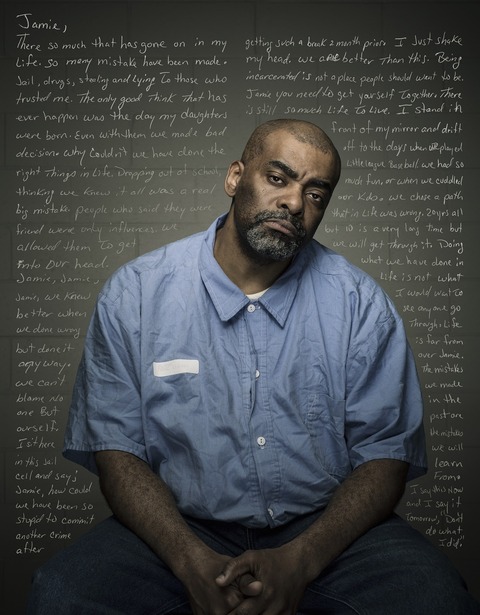

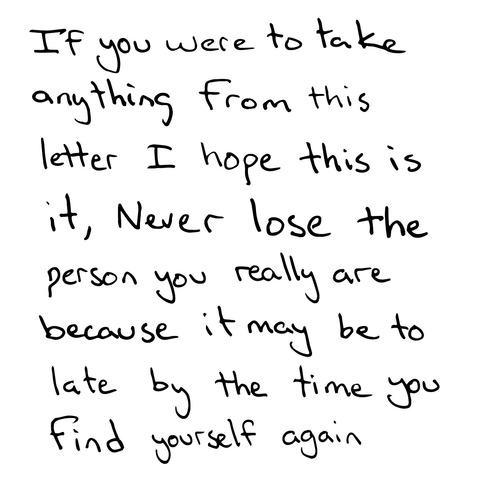

『ニューヨーク・タイムズ』、1987年創刊の旅行情報専門誌『コンデナスト・トラベラー』、住宅空間の専門誌『デザイン・ニューイングランド』などの媒体に建築写真を提供してきたベルは、この体験から新たな作品構想を思いつく。それは、刑務所にいる囚人たちが、過去の自分に宛てた手書きメッセージと共に写る大型ポートレートシリーズだ。

人間が犯す過ちには、言葉にできないほどの喪失や自責、後悔が伴います。しかし、それらに正面から向き合い、受け入れ、学び、広く共感できる強みを見つけることができたら、多くのポジティブな側面も見いだすことができると思うんです。

異色のドキュメンタリー作品『リフレクト:囚人たちが綴った、過去の自分への手紙』について、その始まりや創作プロセス、そして作品に込めた思いについて、写真家本人に話を聞いた。

ー 『リフレクト』のアイデアはどこから?

トレント・ベル:友人が道を踏み外し、刑務所へ入ったことがきっかけです。ちょうど私に最初の息子が生まれた頃です。その知らせを聞いた朝、自宅のベランダにいたことを覚えています。

友人は4人の子供を残して入所していきました。彼と私は幼馴染み。家庭を持ち、専門的な仕事をし、子どもがいてと、境遇もよく似ていたんです。その彼が今は塀の中にいる。そんな状況に思いを馳せたとき、この作品のアイディアが浮かんできました。

ー 過去にこのようなプロジェクトを行ったことは?

普段は高価な商品のブツ撮りや建築写真の撮影がメインです。でも前々から、厳しい立場に置かれている人々の役に立ちたいという強い思いがありました。撮影スタジオのマネージャーと話し、刑務所に服役中の人々をテーマにした作品アイデアを出し合いました。

私の友人に起きたことをきっかけに、刑務所には多くの人たちがいるということを伝えられると思ったんです。当初思い描いてたものからは、ずいぶん飛躍しました。いいものになるだろうとは思っていましたが、ポートレートと文章を組み合わせたイメージを最初にモニターで見たとき、これは非常に力強い作品になると確信できました。

これまで不法行為や塀の中の世界に全く縁のない生き方をしてきた人々にも語りかける、囚人たちへの共感を生む力すらあるように思えました。作品を見た人が「他者への共感」を深めることができたら、とても素晴らしいと思ったんです。

ー 被写体はどのように見つけたのですか?

受刑者たちとは簡単にコンタクトが取れました。偶然にも、ソーシャルワーカーがいるタイミングでオファーしたのでスムーズにいったんです。刑務所内の受刑者の大半に声がかかりましたが、参加に同意してくれたのは12人だけでした。過去の自分と向き合うことは、精神的な古傷をこじ開け、心理的に不安定な状態に陥りかねない行為。刑務所内でそんなアプローチを取ることは危険なことですから。

ー 参加者たちは積極的に過去の自分を省みて、今とは違う「本来いるべき場所」を想像したのでしょうか?

例えば、これから自分が刑務所に入ることを想像してみてください。恐怖を感じるはずです。これから待ち受ける現実に対し、覚悟を決めなければいけません。どれだけの時間を今後塀の中で生きるにせよ、これまでの自分を完全に封印して生きていかなければなりません。

プロジェクト参加者にとって、精神的な古傷に触れながら、過去の自分、自由だった頃の自分をイメージするなど容易なことではありません。過去の自分へと遡るのは本当に辛かったでしょう。痛みを伴う、孤独なプロセスです。しかしそれを乗り越えた時、彼らは非常に多くのものを手に入れたのです。プロジェクトが終わっても、その後を手紙で知らせてくれる参加者もいました。

ー 完成した作品を見た時の参加者たちの反応は?

真摯に過去の自分と向き合い、かなりの長文を書いた男がいました。彼は手紙の中で、これからは困難に直面しても、暴力を振るいたくなる衝動に屈せず解決していきたいとの思いを綴りました。プロジェクトが終わってからも、自分を試されるような場面が何度かあったけど、カッとなってまさに拳が出る一歩手前で、「いや違う、俺はもう暴力に頼らないと手紙に書いたんだ」と自分に言い聞かせ、暴力を回避したそうです。その話を聞いて、感激しました。

ー このプロジェクトが参加者たちにどのようなものになればいいと思っていましたか?

当初は、囚人たちが手紙を綴ることで得た学びを鑑賞者と共有できれば、くらいの思いで、参加者たちへのメリットまでは考えていませんでした。しかし蓋を開けてみると、このプロジェクトは単に囚人や塀の中の世界への社会的関心を高めるにとどまらなかったのです。

ギャラリーのオープニングに来ていた、いかにも教育熱心そうな品のある女性が、赤の他人である囚人の写真を前に「この人の気持ちがわかる」と言ってくれたんです。ポートレートを眺めながら被写体本人の手書きの言葉を読む、この展示方法が功を奏したんだと思います。

ー あなたにとって、この作品のハイライトは?

何より誇らしく思うのは、この作品のために過去と対峙し、自分の人生を深く省みてくれた被写体の皆さんです。そして、この作品のハイライトは、塀の外にいる我々が彼らが置かれている状況を想像する一方、塀の中にいる彼らが自身の体験を我々に伝えることができることにあると思います。

こんなプロジェクトはもっと行われるべきです。罪を犯し、投獄された人々も、その多くはいずれ出所します。そんな彼らを、我々は社会に馴染めない「不要な人間」とみなしがちです。

囚人たちが刑期中に自分の人生を反省し、よく考え、成長し、過去の過ちを共有する時間を持てたなら、それは塀の外にいる我々にとっても、塀の中にいる彼らにとっても、長い目で多くのメリットがあるでしょう。

彼らが刑務所を出るときに感じる最大の痛みは、外の世界では誰からも必要とされていないんじゃないか、という不安です。どこへ行っても「社会のはみ出し者」と見られ、どこで働こうが「前科者」のレッテルを背負って生きていかなければなりませんから。

ー このプロジェクトを通して伝えたいことは?

私たちはみな同じ人間。誰にだって、一瞬の判断ミスによって人生が誤った方向へ転がって行く可能性はあります。誰にも弱みがあって、何度も失敗を重ねています。

このプロジェクトを通じて、人は見えないところで繋がっているんだと強く実感しました。人がどれだけ互いを必要としているか、「人とのつながり」がいかに重要なものであるか、刑務所に入ることで人との結びつきをどれほど失ってしまうのかも。

刑務所を有害で悲惨な場所とみなす限り、そこは受刑者たちを憎しみに満ちた人間にするための場となってしまいます。この作品を通して、他人や自分の日常の外側にある世界と積極的に触れ合うこと、そして理解することの大切さを知ってもらえたらと思います。

この作品を前に被写体が綴った手紙をじっくり読むことは、かなり強烈な体験です。でも、自分の世界の外側に目を向けてもらう、それこそ私たち写真家が普段からやろうとしていることです。決して簡単なことではありませんけど。

Compiled by Ranya O’Connor, photos provided by Trent Bell

Courtesy of The Curbside Chronicle / INSP.ngo

トレント・ベル公式ホームページ

trentbell.com

作品紹介動画

https://vimeo.com/87289244

ビッグイシュー・オンラインの「矯正施設」関連記事

・死刑囚の選ぶ「最後の食事」とは?-写真家ヘンリー・ハーグリーブスの作品から毎週死刑が執行されているアメリカの死刑制度を考える

・報道写真家が悲惨な現実を撮影する理由-ギリシャ人初のピュリツァー賞に輝いた報道写真家ヤニス・ベラキスに聞く

・自傷行為をやめられない女性たちに寄り添い、記録した『Ibasyo – 自傷する少女たち “存在の証明“』。著者・写真家の岡原功祐さんに聞いた、ドキュメンタリー作品の意味

オンライン編集部オススメ映画『プリズン・サークル』

ビッグイシューは最新号・バックナンバーを全国の路上で販売しています。販売場所はこちら

バックナンバー3冊以上で通信販売もご利用いただけます。

★図書館で『ビッグイシュー日本版』を年間購読いただけます。

学校・矯正施設などで購読をご検討ください。

https://www.bigissue.jp/buy/place/

ビッグイシュー・オンラインのサポーターになってくださいませんか?

ビッグイシューの活動の認知・理解を広めるためのWebメディア「ビッグイシュー・オンライン」。

提携している国際ストリートペーパー(INSP)や『The Conversation』の記事を翻訳してお伝えしています。より多くの記事を翻訳してお伝えしたく、月々500円からの「オンラインサポーター」を募集しています。