国際放射線防護委員会(ICRP)が新しい勧告案「大規模原子力事故における人と環境の放射線防護」を公表し、パブリックコメントに付した。二つの重大事故を受けて、今後起こる大規模な放射能放出をともなう事故時の対応を放射線防護の観点から勧告するというものだ。

リスクよりメリットを大きく

避難指示条件、緩和される恐れ

ICRPは1928年に設立された任意団体で、放射線被曝に関する専門家が集まり、基本的な考え方や基準を勧告している。各国政府はそれを国内法の中に取り込む。日本では「1990年勧告」を取り入れて、2000年に被曝労働者や放射線技師などの被曝限度、一般公衆の被曝限度を定めた。前者は年間最大50ミリシーベルト(mSv)かつ5年間で100 mSvを超えないこと、後者は年間1mSv。ICRPはその後07年にも90年勧告を改定しているが、国内法に反映しないまま福島原発事故を迎える結果となった。

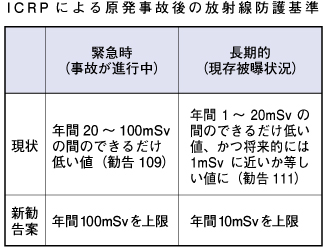

さらに08年には、事故緊急時の被曝防護に関する勧告を公表し、事故が進行中の住民の被曝防護は年間20~100mSvのできるだけ低い値で実施する(勧告109)とした。また、事故が収束して長期汚染状況の居住民の被曝防護(現存被曝状況)については、年間1~20mSvのできるだけ低い値で実施し、将来的に1mSvに近いか等しいところまで低減させていくこと(勧告111)とした。

今回はこの二つを統合して一つにするという。その際のICRPの考え方は、リスクよりメリットを大きくすること(正当化)、被曝に加えて経済的影響、社会的影響、心理的影響、生活スタイル変化による健康影響などを考慮して最善策を選択する(最適化)、というものだ。

今回の改定では、緊急時被曝状況は年間100mSv以下で防護を実施し、現存被曝状況は「10mSvから徐々に1mSv程度に近づけること」を目標にする、という。具体的な防護の数値などは政府が決める。その際、避難指示の条件などが現在より緩和される恐れがある。たとえば、「ストレスの多い仮設住宅より、被曝を容認する方がメリットあり」と判断されるかもしれない。年配者はともかく、妊婦や子どもたちに同じ判断が適用されることは許されないと筆者は危惧する。そのようなことにならない勧告内容にしなければならない。

日本政府は緊急時もその後も年間20mSvの被曝量が基準

これを根拠に避難指示も解除

9月2日に市民科学研究室、高木学校、原子力資料情報室など8団体の共催で、ICRP委員の甲斐倫明氏を招いて質疑を行った。彼はこの勧告案をまとめた部会の座長である。20~100mSvの幅をなくしたのは、20mSv以上でよいとの誤解を受けるからとの回答だった。事故時に政府は20 mSv超と想定される地域に避難指示を出したが、入院患者で避難中に亡くなる人が出た。このような事態を避けたいようだが、逆に避難できる人が指示されず余計な被曝を受ける恐れがある。

9月2日、質疑に答えるICRP委員の甲斐倫明氏

また、現存被曝状況について、原文では「1mSvの“桁(オーダー)”に近づける」となっている。この“オーダー”とは1~10 mSvまでの範囲を示すのではないかという質問には、「ここでは“程度”の意味で使っている」と回答。しかし、二つの解釈が成立するようでは、政府は「10mSv以下になればそれ以上の除染をしなくてもよい」と判断しかねない。

福島原発事故時、緊急時被曝状況もその後の現存被曝状況も、政府はどちらも年間20mSvを基準として現在に至る。ICRPを根拠に政府は避難指示を解除した。政府は都合のよい数値を利用しているといえるが、甲斐氏は「ICRPには権限がなく、あくまでも政府の判断だ」という。

勧告案は、政府が何らかの防護対策をとる時には被災者の意見も取り入れて合意することが必要だと強調する。参加していた井戸川克隆・元双葉町長は、なんの相談もなく、一枚のファックスで避難が指示されたと当時の実態を語った。

新勧告案は被災地に居住し続けたい人を重視しているが、住みたくない人たちの意向も重視し、帰還が強制されないようなものにすべきだ。勧告案の行方を注目したい。

(伴 英幸)

(2019年10月1日発売、THE BIG ISSUE JAPAN 368号より)

伴 英幸(ばん・ひでゆき)

1951年、三重県生まれ。原子力資料情報室共同代表・事務局長。79年のスリーマイル島原発事故をきっかけとして、脱原発の市民運動などにかかわる。89年脱原発法制定運動の事務局を担当し、90年より原子力資料情報室のスタッフとなる。著書『原子力政策大綱批判』(七つ森書館、2006年)

http://cnic.jp/