岐阜県西部、不破郡にある垂井町。人口約2万5千人のこのまちに、「古民家みずのわ」というフェアトレードと地産地消をテーマにした店がある。運営するのは、NPO法人泉京・垂井。ここではフェアトレード商品・地産地消品を扱うほか、和室スペースを地域の人たちに無料開放したり、近隣のマルシェに出店したりと、日々のくらしと社会をゆるやかにつなげる活動に取り組んでいる。

フェアトレードと地産地消の共通点

みずのわスタッフの村上さんは「垂井町は小さなまちですが、近くには揖斐川水系の相川が流れる、自然がとても豊かな場所です。近くの山には、700年以上守り続けられてきたお茶農家さんのお茶畑もあります。みずのわでは、お茶や季節限定のハチミツなどの地域でできた食品のほか、バングラデシュの伝統刺繍が施されたポーチ、インドの伝統技法で染色されたガーゼハンカチなどの雑貨や、東ティモールのコーヒー、カレースパイス・チョコレートといった“日常づかいできる”フェアトレード商品も置いています」と話す。

フェアトレードといえば、発展途上国でつくられた商品を適正価格で買うことで、国どうしの格差や搾取的な関係を是正する取り組みだ。一方で、みずのわでは地元の小規模な生産者がつくった食品の取り扱いもある。グローバルな商品と、ローカルな商品を、どういう文脈で同じ場所に並べているのかと問うと、こう教えてくれた。

「大量生産・大量消費というやり方は、環境の問題だったり、人を大切にしなかったりと、“モノによる分断”を生んできました。たしかにそういうやり方は短期的には『儲かる』のかもしれませんが、世の中全体で見たときにいいことなのか、とか、幸せなことなのかというと、違います。顔の見える人が手間暇をかけてつくったものは、体験したり、味わってみたりしたら違いがわかるし、作り手も買う人も、お互いに「ありがたいな」という気持ちが生まれやすい。

そういう意味で、フェアトレード商品と顔の見える地域の人がつくるものは、物理的な距離が違うだけで、モノを通して繋がりを生むという意味では同じだと思っています。」

フェアトレードに不利なはずの円安や物価高騰が、みずのわに影響しにくい理由

しかし昨今の物価高騰による人々の節約志向、さらには円安による仕入れの値上がりなど、フェアトレードショップにとって、昨今の状況は苦しくなっているのではないか。そう尋ねると、村上さんは「ありがたいことに、みずのわにはほとんど影響がないんです」という。みずのわの店頭に商品を並べるだけでなく、店の隣にある母屋の和室が、誰でも無料で自由に使える地域の居場所として開放されており、そこへいろんな世代の人がフラッと一人で来たり、ボランティアの後に集ったり、様々なイベント会場として使ってもらったりすることもあり、みずのわで扱うお茶やお菓子が、その場で一息つくときのお供になっているのだそうだ。

また、長年地域のマルシェに出店しており、イベントで買ってくれた人が“おいしかったからまた来ました”、“このハンカチ、本当に好きだからまた買いに来ました”とリピートしてくれることも少なくないとのこと。

さらに、フェアトレードの砂糖やバナナを、地域のカフェなどに卸しているそうで、「みずのわ」の店舗だけでない、フェアトレードユーザーとのつながりもある。商品を卸した店舗にも、お客さんにも“フェアトレードだから買う”ではなくて、“ここのコーヒーが好きだから”“このスパイスでジンジャーエール作ったらめちゃくちゃおいしかったから”などの品質を理由に選び続けられているかもしれないという。

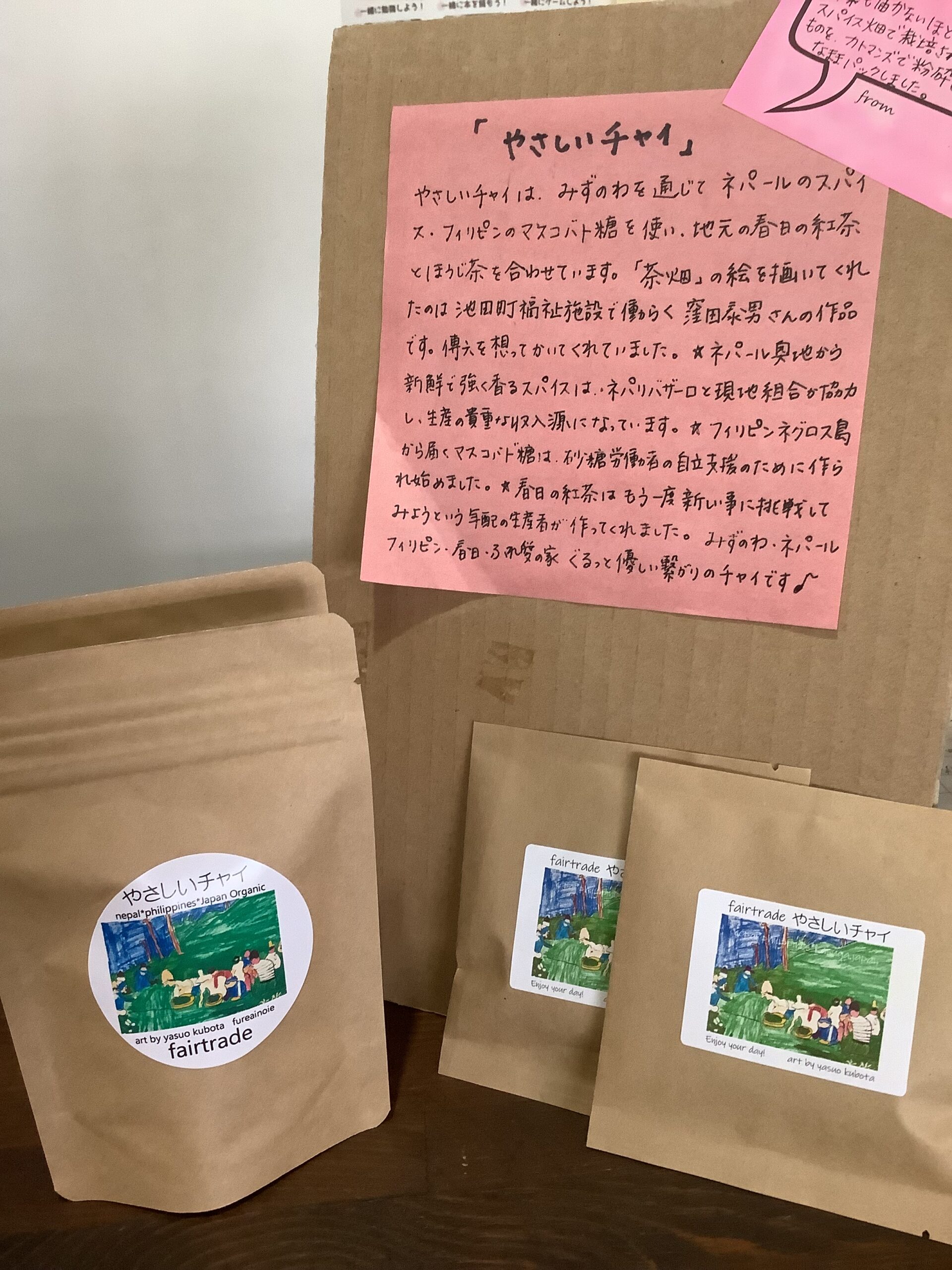

さらに、みずのわでは、ローカル×フェアトレードをコンセプトに、オリジナル商品の開発・販売もしている。

フェアトレードのスパイスと地域で採れた茶葉をブレンドしたティーバッグもあれば、フェアトレードの生地に、地域の作業所の人たちが伝統的な刺し子をあしらって作ったポーチやトートバッグもある。

刺し子は、地元の短期大学の学生が地域の季節のシンボルを使ってデザインしたものだ。

こうした地道な働きかけがあるからこそ、フェアトレードと地元の暮らしが地続きになり、「遠い国の話」にとどまらず、買う人自身の体験や生活と結びついているのかもしれない。

ビッグイシューも、「置いてて自然なもの」のひとつ

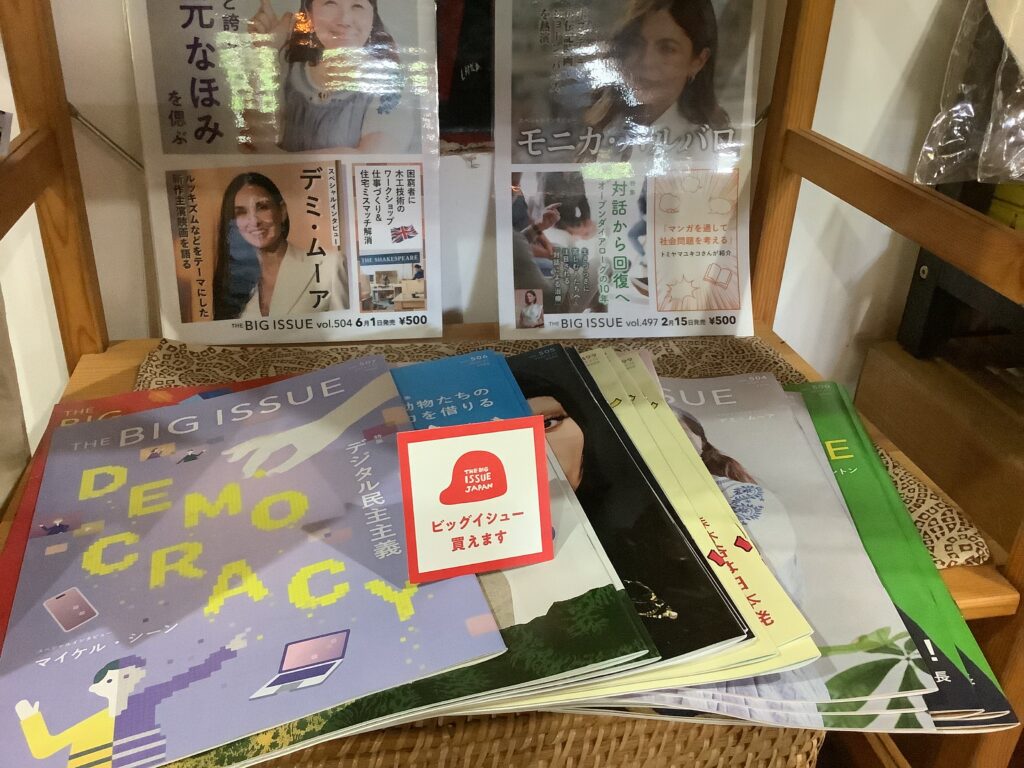

みずのわでは、「誰がどうやってつくったか」「社会とどうつながるか」を大切にしながら、商品をセレクトしている。その基準は雑貨や食品に限らず、冊子や本にも及ぶ。『ビッグイシュー日本版』そのひとつだ。

「岐阜県内ではビッグイシューを手に取れる場所がないんですよね。スタッフのひとりが“これはうちで置きたい”と提案してくれて、始めました。表紙も魅力的で、レジ横に並べておくと“こんなの出たんだ”って手に取って、和室スペースでお茶をしながらじっくり読まれる方もいます」

読者には高校生もいるそうで、幅広い世代の人が、それぞれのタイミングで気軽に手に取るのだという。

「じわじわと、いいものは伝わっていく」

村上さんは、東京で大規模な国際交流団体に勤めた経験がある。みずのわでの仕事は、当時の仕事と比べて感じることがあるのか聞いてみた。

「そうですね、友人や家族に、『世界ではこんな問題が起こってるんだよ』と言葉で説明しても、なかなか響かないと感じていましたが、おいしいチョコレートやコーヒーを口にしながら話すと、すっと入っていくなと感じます。じわじわとゆっくりではありますが、そうやって使っていくもの、口にするものを通してコミュニケーションが生まれて伝わっていっていると感じます」

「みずのわ」という店名は、「ここが最初の一滴になって、水の輪のようにいろいろな輪が広がってほしい」という思いを込めたものだそうだ。フェアトレードと地産地消を通じて、みずのわはその輪を地域に着実に広げている。

写真提供:みずのわ

――

古民家みずのわ

〒503-2124

岐阜県不破郡垂井町宮代1794-1

0584-23-3010(泉京・垂井)

http://www.k-mizunowa.com/

ビッグイシューの委託販売制度

より広くより多くの方に、『ビッグイシュー日本版』の記事内容を知っていただくために、カフェやフェアトレードショップ等、ビッグイシューの活動に共感いただいた場所で委託販売を行っています。

委託販売店の例

委託販売先一覧

https://www.bigissue.jp/buy/shop/

委託販売に興味のある方はこちら

https://www.bigissue.jp/sell/in_your_shop/