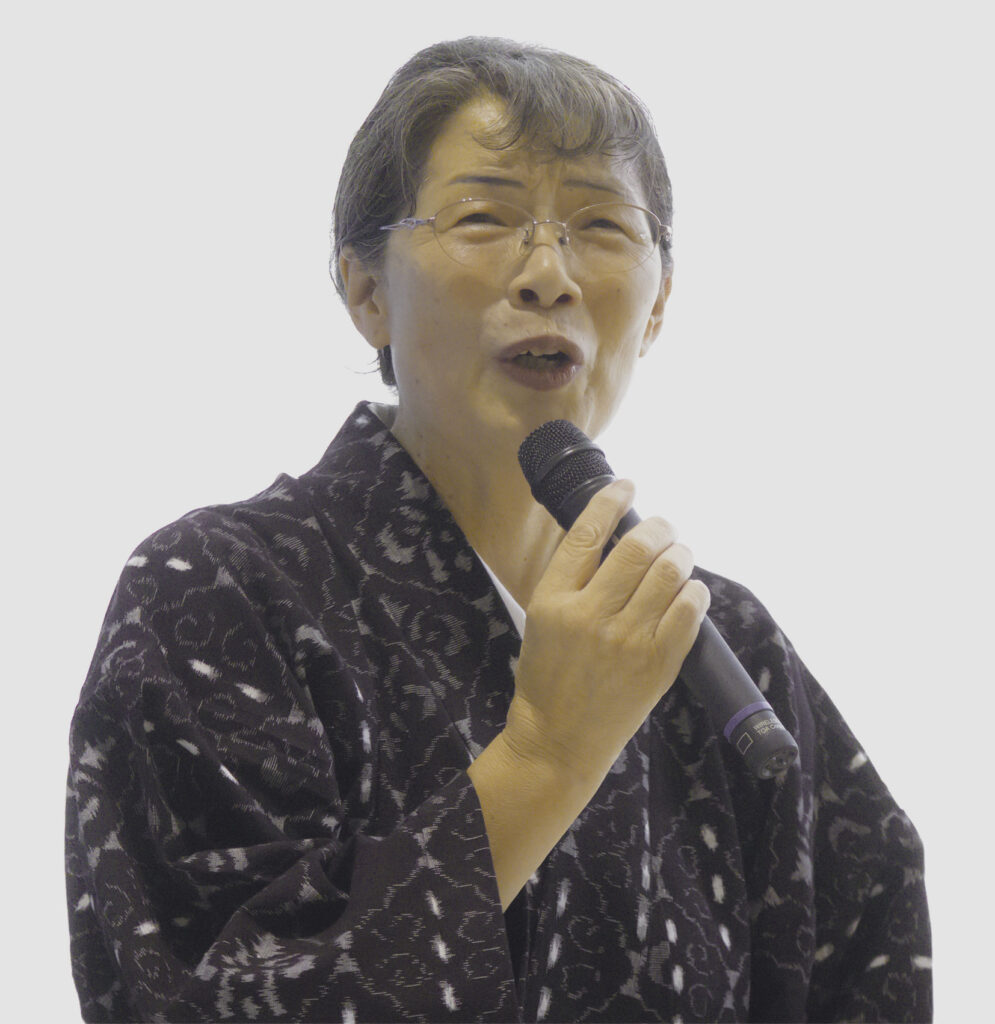

この夏は戦後80年を迎え、戦没者慰霊式典とともに、平和と非戦を考える集まりが全国各地で開かれた。福島県内で、戦争や東日本大震災など人々が体験した災厄や、地域に残る民話や風習、文化を地元の人々の言葉で伝えている女性がいる。これまで30年以上も語り部として活動する郡山市在住の品竹悦子さん(「開南語りの会」会長)だ。

民話や文化、暮らしの知恵

生き抜くための教えを次世代に

品竹悦子さんは、福島県西会津町の出身。会津地方は山里に受け継がれてきた祭りや、家ごとの年中行事など伝統文化を大切にする地域で、品竹さんも幼い頃から伝統や文化に親しんできた。祖父母や叔母たちは昔話や民話だけでなく、家族や地域の人たちの体験を直接語って聞かせてくれ、暮らしの知恵と人生そのものへの深い教訓が口伝で渡された。品竹さんは、それらをただの「物語」ではなく、暮らしの知恵や生き抜くための教えであり、次世代に引き継ぐべき大切な遺産として、その胸に刻んだ。

大人になり、結婚して郡山市に移った品竹さんは、友人や知人らに「会津の歴史を教えて」「品竹さんの話を聞きたい」と言われるようになり、我が子が通う小学校や近所の幼稚園、町内会の集まりなどでも頼まれれば話をするように。品竹さんが語り出すと、大人も子どもも目をキラキラと輝かせる。「昔はそうだった」「懐かしいなあ」と噛みしめるような人々の眼差しに、「語りは人と人とを結び、時代を超えて継承され、心を豊かにするものだ」と気づく。それから、依頼されれば話し続け、気づけば30年間、語り部の活動を続けてきた。

最初の活動の転機となったのは2001年、須賀川市で「うつくしま未来博」が開催され、県内各地の民話の語り部が集まって「からくり民話茶屋」を出展したことだ。品竹さんも語り部の一人として出演。会場には連日多くの人が詰めかけ、笑ったり、時には涙したりと民話の世界に浸った。この時、民話茶屋の会場を訪れた品竹さんの当時小学生だった長男が突然、「ぼくもあそこで語っちな(語りたい)」と言った。「私も祖父母や叔母に昔話を教えてもらい、世代を超えた会話を重ねていたっけ。この子が『語っちな』というのは当然のこと」と、品竹さんは長男に語りを教え始めた。すると、我が子の語りの素直さ、言葉の響きの強さ、その成長に何度も何度も驚かされた。

「子どもは字面で覚えるのではなく、言葉の内面を心で受け止め、物語を組み立てている。その物語が絵となって見えてきて、やがて動き出すようになればうれしい」。子どもの大きな可能性を感じた体験だった。そして、地域の子どもたちの語りの場づくりに取り組み始める。

「ああ、懐かしいなあ」

震災避難者を癒やした民話の語り

11年3月、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きた。郡山市の大型コンベンションホール「ビッグパレットふくしま」には、原発が立地する浜通り(主に富岡町)から2500人以上の人々が詰めかけ、避難生活を送っていた。

品竹さんは「何か手伝えることがあれば」とホールでボランティア活動を始めた。最初は行政と避難者をつなぐ役割を任され、避難者の話を聞いて回った。避難者にはさまざまな人がいた。疲労でぐったりして言葉を発することすらできない人、国や行政・電力会社への不満、うっぷんでいっぱいの人……。その気持ちや言葉をただ受け止めていく中で、ある時、「あんたは何をしている人なの」と聞かれた。「民話の語り部をやっているんですよ」と答えると、「それなら民話が聞きたい」と頼まれ、避難している人たちの前で話した。

それが口コミで話題になり、話す時間がくると多くの人が詰めかけるようになった。品竹さんが話し始めると「ああ、懐かしいなあ」「昔はそうだった」とうなずき、笑顔になったり、涙ぐむお年寄りも多かった。それまで表情に変化がなかった人に表情が戻ってきて感想を話し始めたり、思い切り泣いてすっきりして立ち上がっていく姿も。品竹さんは改めて、語りの力が人々の生きる力を引き出すことを実感した。

子どもたちが戦争の歴史を語る

模擬原爆の悲劇を口演

品竹さんは7年前から、郡山市立中央公民館が主催する小中学生対象の講座「はやまっ子」で「子ども語り」を教えている。参加した子どもたちは1年をかけて歴史の先生に話を聞いたり、さまざまな資料で勉強したりして、話の内容をまとめ、人前で話す練習を重ねる。

戦後80年となる今年8月16日、「はやまっ子」たちと、「開南語りの会」のメンバーによる「はやまっ子が語る『郡山・福島の空襲』――戦後80年、今だからこそ伝えたい」が郡山市歴史情報博物館で開かれた。

冒頭で挨拶に立った品竹さんは「郡山に嫁いできたら、当時、国鉄職員の品竹の家のじいちゃんが昭和20年4月12日と7月29日の空襲に遭い、郡山駅の1t爆弾では『なんでかんでお客さんの命を助けなんね』っつうことで、一生懸命働いたそうです。自分が足にものすごいけがをしてたのもわがんねくれ(わからないくらい)、うちのじいちゃんがお客さんの命だけは助けんなんねと思って。帰ってきたら、足にガラスだの木だのが刺さって、どうにも大変だった。そうやってがんばったじいちゃんを私はうんと誇りにしている」と口火を切った。

続いて「はやまっ子」たちが、福島市と郡山市に落とされた模擬原爆パンプキンで犠牲になった少年・少女の物語を口演。福島の模擬原爆については、本誌415号掲載の「ふくしまから05」の拙稿を基に、その悲劇の様子が子どもたちの言葉で再現された。「本邦初めての口演作品」と品竹さんが紹介すると、子どもたちの声が会場に響き渡った。最前列で聞いていた女性は、ハンカチで何度も何度も目頭を押さえながら、語りに耳を傾けた。「戦争はダメだ。平和が一番」。子どもたちが最後に全員で声を合わせると、割れるような大きな拍手が会場から上がり、参加者らが非戦・平和の思いを共有した。

来年は震災から15年。この間、品竹さんは原発事故に被災し避難してきた子どもたちへも、民話の語りを通じて温かな時間を提供してきた。「子ども語り」講座では、子どもたちが持つ豊かな表現力や言葉の力の可能性を大きく膨らませ、一人ひとりの成長の伴走者としても活動を続ける。これまでに市内ほとんどの学校で、語りを披露してきた。福島の方言で語られる物語は、埋もれたり消されたり忘れ去られようとしていた史実を、人々の胸にいきいきと蘇らせる。「語りは人を生かす力。だからこそ、次の世代へ、平和を願う声と共に引き継いでいきたい」と品竹さんは話す。

(文と写真 藍原寛子)

あいはら・ひろこ

福島県福島市生まれ。ジャーナリスト。被災地の現状の取材を中心に、国内外のニュース報道・取材・リサーチ・翻訳・編集などを行う。

https://www.facebook.com/hirokoaihara

※2025年9月15日発売の『ビッグイシュー日本版』511号より転載