日本では、大手メディアによるガザの報道は減ってきている。そして報道される場合でも、「憎しみの連鎖」や「宗教の問題」などという誤解を生む表現が使われるケースもある。しかしこの報道の裏には、長年続いてきた封鎖と占領、そして見えない暴力の積み重ねがある――。

2025年10月10日から13日まで、吉祥寺サンロード商店街内の espace Á L. L. で開催された映画イベント「UNKNOWN cinema Vol.1」では、ガザを舞台にした4本のドキュメンタリー作品が上映された。

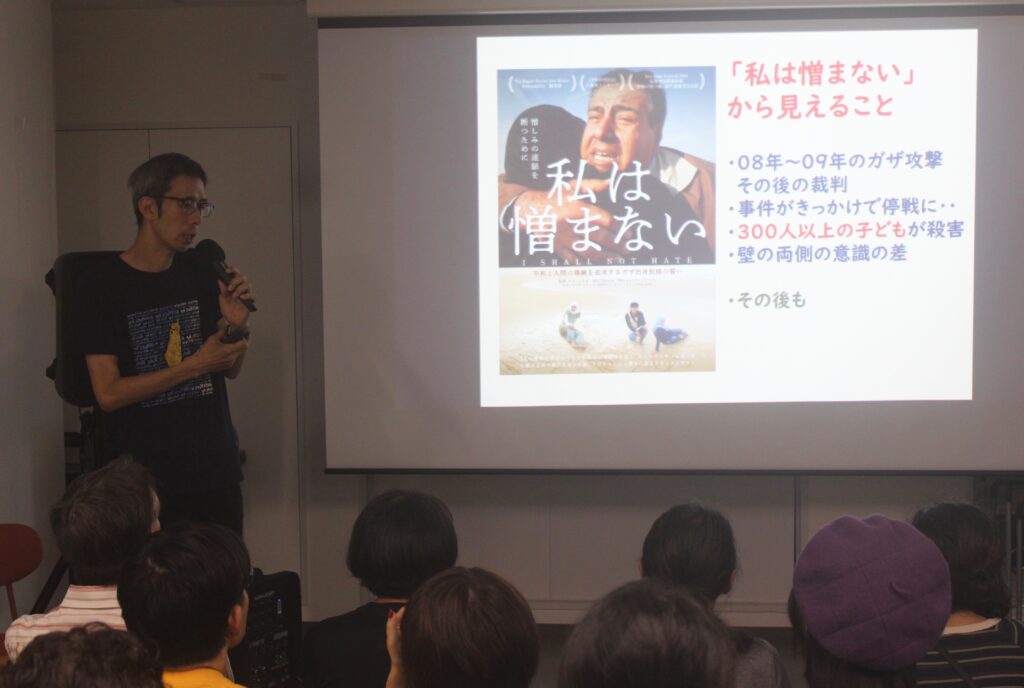

10月12日の映画『私は憎まない』上映後、『もしも君の町がガザだったら』の著者・ノンフィクションライターの高橋真樹さんが登壇。この記事では高橋さんの語った映画の背景にある「ガザで日常となっている見えにくい暴力」、「私たちにできること」のエッセンスを紹介する。

たかはし まさき

ノンフィクションライター。1996年より国際NGO職員として、ガザなどを訪問。国際協力・難民支援などに携わる。2010年からフリーのノンフィクションライターとして「持続可能な社会」をテーマに、取材、執筆、講演活動を続ける。『イスラエル・パレスチナ平和の架け橋』(2002年、高文研/第8回平和・協同ジャーナリスト基金奨励賞を受賞)『ぼくの村は壁で囲まれた パレスチナに生きる子どもたち』(現代書館)をはじめ著書多数、『もしも君の町がガザだったら』が20冊目となる。

「ニュースでは報じられない、長い時間の中の出来事」

「映画『私は憎まない』は、イゼルディン・アブラエーシュ博士(Dr. Izzeldin Abuelaish)が、2009年に3人の娘をイスラエル軍の攻撃によって亡くした事件を中心に描いています」

高橋さんはそう切り出した。アブラエーシュ博士は、イスラエルの病院で働いていた医師。イスラエル人との信頼関係があり、いわば「人間として認識されていた」。だからこそ、彼の家族が攻撃されたとき、多くのイスラエル人が「彼の身内が殺された!大変だ」と声を上げ、注目された。しかし、殺されたのは、彼の子どもたちだけではない。パレスチナでは、2007年からガザ封鎖が続くなか、2008~09年の攻撃で300人以上の子どもの命が奪われている。つまりそれは「彼の家族以外の子どもたちは、人間扱いされていないということでもある」と高橋さんは語る。

「壁の向こう」で続く、見えない暴力

高橋さんはスライドを示しながら、イスラエルとパレスチナ自治区の地図を説明する。

「“自治区”という言葉からは、パレスチナ人が自分たちで統治している場所という印象を受けるかもしれません。でも実態は全然違います。実質的にはイスラエルに軍事占領されている場所です。封鎖されていて、人はガザの外に出られない。移動も医療も日常生活も自由がありません」

ガザの人々は、大規模な空爆など、メディアが取り上げやすい「絵になる暴力」に加えて、病院に行けない、買い物に行ってもモノがない、家に帰れないといった「生活が成り立たない見えない暴力」にもさらされている。

産業は壊滅し、国連などからの支援に依存している人は8割。浄水設備も破壊され、96%の水は安全ではない。イスラエル側が、“餓死しないぎりぎりのカロリー”になるよう計算して、最低限の支援物資を入れている*。その状態は、“天井のない監獄”と呼ばれてきた。しかし、高橋さんに言わせれば「監獄は犯罪者が入り、いつかは出られる。最低限の安全は保障され、食事も出る。でもガザは、生まれたときから閉じ込められ、食事もとれず、誰も出られない」。

*国際人権団体の報告により指摘されており、『ガーディアン』紙などでも報道されている。

https://www.theguardian.com/world/2025/jul/31/the-mathematics-of-starvation-how-israel-caused-a-famine-in-gaza

「そんな生活に対する抵抗運動が起きるとイスラエル側は『テロリストだ』として、報復という名の攻撃がまた起き、メディアはそれを伝える。2023年10月7日のハマス攻撃も、ハマスが突然襲ったわけではありません。占領下の“見えにくい暴力”の実態に注目することが大切です。停戦といっても、いつまた攻撃されるかわからないし、大規模な爆撃が一旦止まっただけで、暴力的な仕組みの中にいることは変わりはありません」

それでも、イスラエル側の人権侵害に対し、圧力を加えるべきだとする報道はほとんど出ない。国際社会がこの過酷な人権無視の状況を放置し続けている。

「私は憎まない」という選択の意味

アブラエーシュ博士の「私は憎まない」という言葉は、メディアではしばしばわかりやすく「憎しみの連鎖を断つ」ものとして紹介される。しかし、高橋さんは「その理解は違う。憎まなければ解決するというものではない」と言う。

「『憎まない』というのは、泣き寝入りするとか、黙って暴力を受け入れるという意味ではありません。博士は“非暴力でこの不正と闘い続ける”と言っています。憎むか、憎まないかという心の問題ではないんです。不正があったときに逮捕や処罰が行われるという、“不正や犯罪を繰り返させない仕組み”を作ることが大事です」

「占領下でパレスチナ人が殺されても、加害者は処罰されない。司法も機能しない。そんなふうに不正を防ぐ仕組みがないことを放置して“互いに憎まないことが大事”とだけ言うのは、構造的な暴力を見えなくしてしまう。そこを誤解しないでほしい」と語った。

「これはガザの問題ではなく、私たちの問題」

高橋さんは、イスラエルの人々の中に「自分たちは被害者である」という強い意識が根づいていると指摘する。

「子どものころから“自分たちは絶対的な被害者だ”と教えられて育ちます。そして、壁を隔てて、自分たちは平和に暮らしたいと思っている。そこへパレスチナ側から攻撃があると“テロだ!突然襲われた!とんでもないあいつらをやっつけろ”となる。世界がイスラエルを非難しても、 “世界はわかってない、イスラエルはずっと被害を受けてきた”と思っている。

自分たちがまさかそんな加害者側に立ってるなんて思いもしないのです。ネットで調べればガザの現状はわかるけれど、自分たちがひどいことをしているなんて考えたくもないから、多くの人は占領地で起きていることは見ようとしません。

日本だって今、80年前の戦争を“侵略だった”と言いづらい空気がありますよね。80年前のことに向き合うことすら難しいんですから、イスラエルの人がリアルタイムの加害に向き合えないというのはわかると思います」

私たちにできること

イスラエル・パレスチナ問題は複雑だから…とよく言われるが、高橋さんは「全然難しくない。国際法という基準では、明らかな違反だ」という。事態を難しくしているのは、国際法を守らないイスラエルを止めない世界各国、イスラエルを支援する欧米、そして沈黙してきた日本だ。

「占領をやめろ」「ジェノサイドをやめろ」と訴える人々は、“親パレスチナ”と言われがちですが、そうではありません。「人種差別に反対するのと同じように、国際法違反に反対しているだけです。『親パレスチナ』という言葉自体が誤りなんです」と高橋さんは強調した。

「この問題は簡単には変わりません。でも、少しでも行動する意味はあります。私たちにできることはたくさんある。それぞれがやれることをやってほしい。」と、高橋さんは「普通の市民」でもできる行動をいくつか挙げた。

- SNSでの情報発信

「SNSでパレスチナ問題について、“今日こんな映画見たよ”、“こんな本読んだよ”って言うだけでも、いい。パレスチナの人は世界の人の行動をチェックしていまするんです。僕がパレスチナのことをSNSに投稿すると、ガザの友人は「いいね」を押してくれる。日本語で書いても翻訳して読んでいることを知ってほしい。 - 日本政府や政治家の言動チェック

「日本に住んでいる人は、日本政府や政治家の言うことをチェックするのも大事なことです。日本政府や日本の政治家の態度を変えることができるのは、日本に住む人たちだけです。政府はいま、イスラエルのドローンを輸入しようと計画していますが、この問題に関心がある国民がたくさんいるんだということを伝えていく必要があります。」 - パレスチナ支援団体への参加

「一人で難しいなら、日本国際ボランティアセンター、パレスチナ子どものキャンペーン、今回のイベントの主催の団体のピースボートなども、パレスチナ問題ずっと長年取り組んでます。そういうところのイベントに参加したり、情報をチェックしたり、かかわりを持っていただけたらと思っています。」 - フェアトレード商品の購入

「パレスチナ・オリーブという団体では、現地の生産パートナーがつくった食品やオリーブ石けん、刺繍製品などのフェアトレード商品を扱っています」

高橋さんは「ガザの人々の現実を“かわいそうな遠い話”としてではなく、“自分たちの社会の問題”として考えてほしい。暴力の強い側がやりたい放題で、不正が許される世界になれば、私たちにとっても生きにくい世界になってしまいます。私たち自身のためにも、パレスチナ問題を自分事として考えることが必要だと思います」と力説する。

アブラエーシュ博士からのメッセージ「一人ひとりが行動を起こしてほしい」

講演の最後には、2025年6月に来日したアブラエーシュ博士の日本の人たちへのメッセージが(抜粋)読み上げられた。

「私たちが暮らすこの世界は、私たちがこの世界について学び、ともに繋がり、行動を起こしていかなければいけません。

“私たち”というとき、それは皆さん一人ひとりも含まれます。

私たちが暮らしているのは“私たち”の世界なんです。 そのために行動が必要だし、声を上げていくことが必要です。

私たちは道義的・倫理的な責任を背負っています。一人ひとりの力が必要なのです。

今、ガザの人たち――ジャバリア難民キャンプや私が生まれたところにいる人たち――は逃げ場もない。来る日も来る日も、あらゆる方向から爆弾が降っています。

そんな景色の中に生きています。

このトークセッションの間にも、人が死んでいるかもしれない。家族が死ぬかもしれない。もしこの後、家族と連絡が取れなかったらどうしようと、そんなことを考えながら、今私はここに立っています。

でも来日して日本の皆さんにお会いして、“パレスチナの人たちは見放されていない。日本の人たちは、これだけパレスチナの人たちのことを想って、祈っている。そして行動してくれている”(とわかりました)。

皆さんには、自信を持ってほしい、希望を持ってほしい。そのために一番してほしいのは、行動を起こすことです。

行動は言葉よりも大事だと思っています。日本の人たちは、行動してください。どんな行動でも、小さなことでもいい。やり続けてほしい。

これから先、メディアの報道が減ってくる可能性はありますが、本当に深刻な問題が続いていますので、ぜひ関心を持ち続けて、行動をしてもらえたらと思います。」

サムネイル画像:@Filmoption

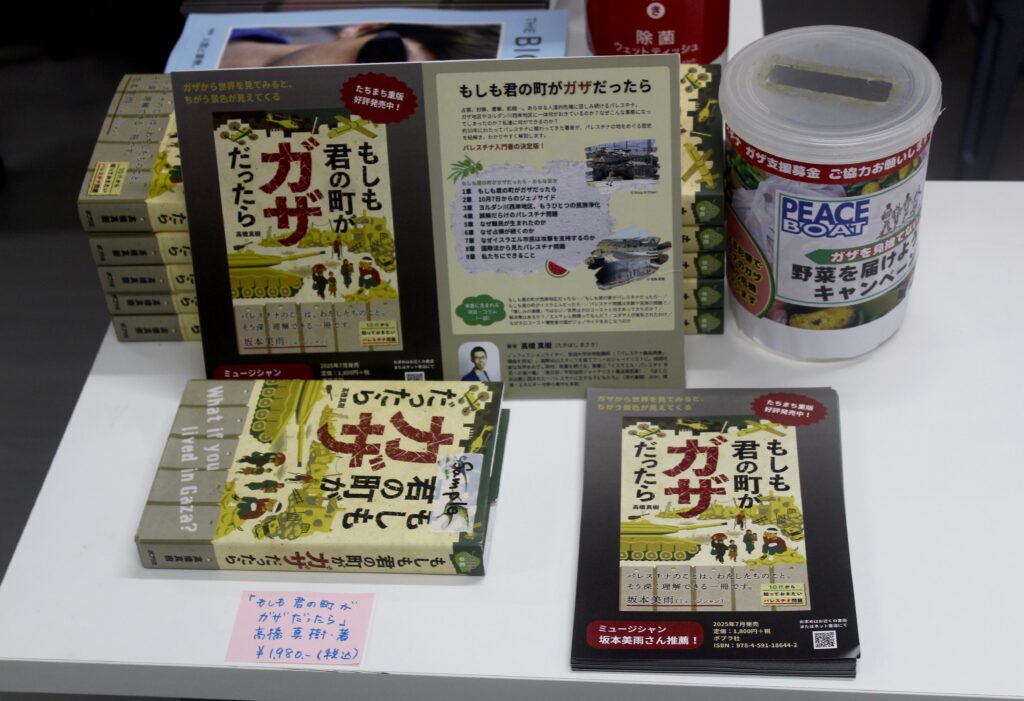

書籍『もしも君の町がガザだったら』/ポプラ社

高橋さんが執筆した、小学生から読める「パレスチナ問題」入門書。占領、封鎖、爆撃、飢餓など、あらゆる人道的危機に苦しみ続けるパレスチナの歴史を紐解きながら、わかりやすく解説。おすすめの本や映画、年表、一人ひとりができるアクションについても収録されている。

関連イベント情報

2025年11月3日(月・祝)まで、吉祥寺 espace Á L. L. にて

「パレスチナの猫」写真展 開催中。

撮影:高橋美香、安田菜津紀(認定NPO法人Dialogue for People副代表)

企画:メディアNPO Dialogue for People

(10/31(金)、11/1(土)〜3(月・祝) 12-17時開催)

https://d4p.world/news/28495/