ブロックチェーンを使った新たなテクノロジーによって、「中央集権型」ではなく「分散型」を加速させる仕組みが生まれた。それは、私たちを取り巻くインターネット環境を飛躍的に変化させると言われている。

今回のBIG ISSUE LIVE #13はビッグイシュー・オンライン共同編集長のイケダハヤトが「Web3.0」について解説。これから社会にどのような影響を及ぼし、どのような働きをするのか。様々な社会課題の解決にあたって、どんなことが可能になるのかなどについて話を聞いた。

聞き手:佐野未来(ビッグイシュー日本 東京事務所長)

※この記事は2022年4月20日に配信されたオンラインイベント『BIG ISSUE LIVE #13』で話された内容を再構成したものです。

イケダとビッグイシューの出会い

イケダが東京を拠点にプロブロガーや著述家として活動していた2011年頃、Facebookページの運用やSNSのさらなる活用についてビッグイシュー基金のスタッフがイケダに相談したことをきっかけに、イケダがビッグイシューのSNS社内勉強会に招かれた。

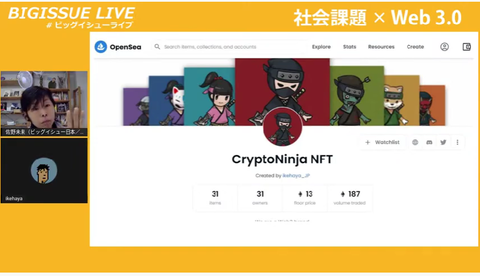

ビッグイシュ―と出会ったイケダは事業のしくみや雑誌の内容に感銘を受け、「このコンテンツはもっと世に広めるべき」と、2012年にビッグイシューの認知度を高めるためのメディア『ビッグイシュー・オンライン』を外部の支援者として立ち上げ、それ以来ずっと技術や資金面でビッグイシューを支援し続けている。現在は仮想通貨の投資もしつつ日本初のNFTコレクション「CryptoNinjaNFT」を立ち上げるなど、ブロックチェーン技術を使った取り組みを発信している。

インターネットの歴史、Web1.0から2.0の時代まで

インターネットが普及しはじめたのはWindows95の発売の頃。ブログやSNS、動画配信ツールもまだない時代だ。プログラミングの知識があり、趣味でインターネットを楽しんでいたような、ごく限られた少数の人たちがインターネットを使った発信をはじめた。その頃はまだ、大多数の人たちにとってはインターネットとはせいぜい「読むもの」に過ぎなかった。

そこから大きく変革したのが2010年代のWeb2.0と呼ばれる頃。それまで「読むだけ」だったインターネットが、手軽に発信もできるようにもなったうえに、スマホが浸透。

大量のデータがGAFA(Google・Apple・Facebook・AmazonといったグローバルIT企業)の会社のサービスに蓄積され、ビッグデータを扱うビジネスとなり、大きな力を持つようになった。

しかし少数のプラットフォーム企業が大量のデータを中央集権的に掌握している状態には、個人情報の管理や、デジタルデータの所有権の問題、選挙結果をも左右しかねない恣意的な運用などの危うさを孕んでいる。

それらを解決しうるのがWeb3.0の技術だと期待されているのだ。

ブロックチェーンとは

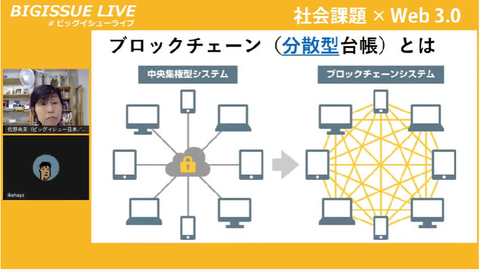

現在の銀行が「中央集権型システム」だとすると、ブロックチェーンのシステムは「分散型」だ。仮想通貨で有名なビットコインもブロックチェーンで動いている。

どこかの会社や組織が一元的にデータを持ったり運営したりしているのではなく、世界中の参加者がネットワーク化し、さまざまな記録を共有する形で保持している。

日本円であれば日本銀行が発行・保証しているが、ブロックチェーンの場合は参加者みんなで「データを書き込んでいく」スタイルのため、データの改ざんが事実上不可能なしくみなのだ。

Web2.0までの技術の利用には、「○○銀行」なり「○○会社」なりの相手を信頼することが必要だが、ブロックチェーンを使ったWeb3.0のしくみでは「改ざん」や「不正」が技術上不可能なため、技術的には相手を信用する必要がない。これをトラストレスという。

現代のように悪いことが起こることを前提に社会がつくられていると疑うための監視や罰則が必要だが、Web3.0は不正ができない以上疑う必要がない。そのため疑ったり罰したりするコストがかからなくなる。

資本主義の課題を解決できるムーブメント

現代は企業が資金を調達しようとすると、株式を投資家に買ってもらう形をとるのが一般的だ。この資本主義のシステムでは出資者である株主が頂点となるため、株主が自分たちの都合のいいように会社を支配するといった構造になりがちである。結果(労働者の人件費などはコストとみなされ)利益を最大化して投資家に還元することが企業活動の目的となってしまう場合も多い。その構造では、投資家のみに富が集中し、再分配がなされにくい。格差社会は株式が広げてしまっている側面がある。

この資本主義の課題が、Web3.0で変わる可能性がある。

株式会社の形をとらずとも、Web3.0のしくみを使って投資を集めることができる。NFTを販売し、80億集めたケースも出てきている。

株式を発行していないので、株主がいない。利益をよこせという人もいないため、誰に対して分配するかをあらかじめ柔軟に決めることができる。

非営利団体でも、最近ではクラウドファンディングという資金調達の方法が広がっているが、Web3.0ではさらにスケールが広がり、為替や送金の手数料、国境など関係なく、資金を調達できるようになる。またクラウドファンディングの事業者の手数料のようなものもなく資金を集められるのも大きいメリットだ。

少子高齢化、人口減少、格差拡大などで活気が衰退しつつある国であっても、グローバルマーケットに対してWeb3.0で挑戦していくことが起死回生のチャンスとなるかもしれない。

NFTコレクション「CryptoNinjaNFT」

クリエイターがもっとグローバルマーケットで挑戦してけるようにとイケダとイラストレーターのRii2が始めたのが「CryptoNinjaNFT」だ。

大手ゲーム会社や出版社が権利を持つキャラクターと異なり、「CryptoNinjaNFT」のキャラクターは誰でも自由に商用利用していいのが特徴。「みんなのキャラとして、これをもとに様々プロジェクトを立ててそれぞれ楽しんだり、お金を稼いでもらったりえたら」とイケダは考えている。

・プロジェクトの中には、学校に行かない、行けない人がメタバース上で学べる場もある。

https://ninjaterakoya.com/

・CryptoNinja の公式コミュニティ「Ninja Dao」

脱権力・脱自己責任論的なWeb3.0だが・・・

ただ、Web3.0はまだまだ黎明期であり中央集権的な管理者がいるわけではないがゆえに、

相当なITリテラシーがないとコミュニティには参加しづらく、ちょっとした操作ミスで大金を失うこともある。

他人に押し付ける形の自己責任ではないが、脱権力・脱中集権的かつ分散型で自律的にみんなが動いていこうという動きの中には、常に自己責任が伴うことを理解し、そこに楽しさを感じられる人ではないとまだ入っていきづらい場所だ。

国境も過去も何もかもを越えて自由に活動できがゆえのカオス、しかしそこに確実に新しい社会が生まれつつある。

次回BIG ISSUE LIVE #14は、「社会課題を解決するNFT」。

実際にNFTを使って資金調達や、アフリカのエイズ孤児を支援したりアフリカのアーティストを育てる活動をしている門田瑠衣子さんがゲスト。これからの資金調達に興味のある方はぜひご覧いただきたい。