パブリックコメント(以下、パブコメ)とは、国や自治体などが政令や政策文書を定める際に、広く国民から意見を募り考慮することで、行政の運営の透明性や公正さを確保することを目的に実施される行政手続法に定められた手続きだ。法がパブコメ実施を求めるのは命令等に限られるが、行政が作った計画などでも実施されている。

※以下は『ビッグイシュー日本版』502号からの転載です。

パブコメ応募数が急増。政府は制限を検討

最近、政府がこのパブコメ応募数の急増を問題視していることが立て続けに報じられた。同一内容の意見やAIを使って作った意見、「反対」とだけ書いた意見などが多数来ているのだという。処理のための職員の負担も大きいという。ただ増えている案件を見ると、原発政策や除染土(従来基準の80倍までの放射性物質を含む土壌)の再生利用、感染症対策、マイナンバーカードなど、国民の関心が高く、かつ賛否の分かれる政策を推進しようとする場合が多いことがわかる。

原則論として、パブコメに意見応募が多いことは、政策への関心の高さを示すもので歓迎すべきことだ。賛否だけを書いたものであっても行政に意見を伝えることには意味がある。

政府は匿名意見が多いことも問題視しているが、身元を明かしたくない事情はさまざま想定できる。また現在はそうでなくとも、将来的に応募意見が思想監視などほかの政策に流用される懸念もゼロではない。これまでも2002年、防衛庁(現防衛省)は情報開示請求者の身元情報を調べてリストを作り内部で回覧していた例がある。

また政府は同じ人が意見を複数件応募することも問題視している。だがパブコメの対象文書は数百ページにわたることもあり、30日程度のパブコメ期間中に少しずつ意見を提出するということも当然ありうることだ。パブコメ応募システム上の制約もある。実際、私自身が応募する際も複数件になることはよくある。

政策策定の初期・中期段階で

より実質的な市民参加を

一般に、政策を形にするには年単位の時間がかかる。投じた時間と労力を考えれば、その最終段階で実施するパブコメで方針を大きく変えるのは難しいことは容易に想像がつく。実際、原案の策定段階での非公式な関係者との接触と、そこでの調整がパブコメでの原案修正率の低さの要因だという研究結果がある。また米国のパブコメでも数十万件の意見が寄せられることもあるが、大量に送られた同一内容の意見も、専門的に検討された意見も、実質的な影響を与えることはほとんどないと報告されている。これも事前の利害調整を重視した結果だ。パブコメを取りまとめる職員の徒労感も問題視されているが、政策に意味のある変更を加えないことがわかっていながら処理に時間がかかるなら、職員の士気低下は当然だ。

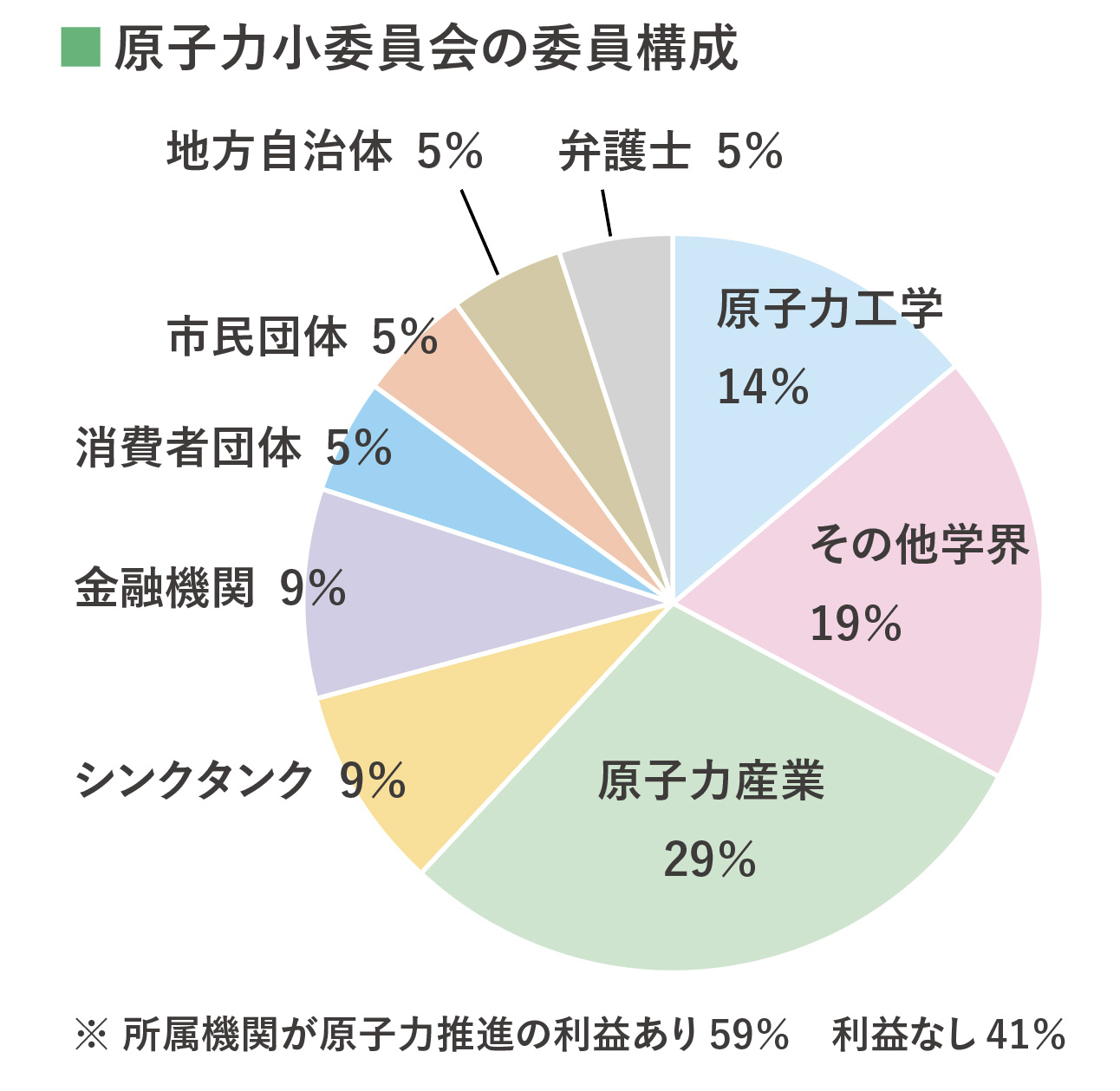

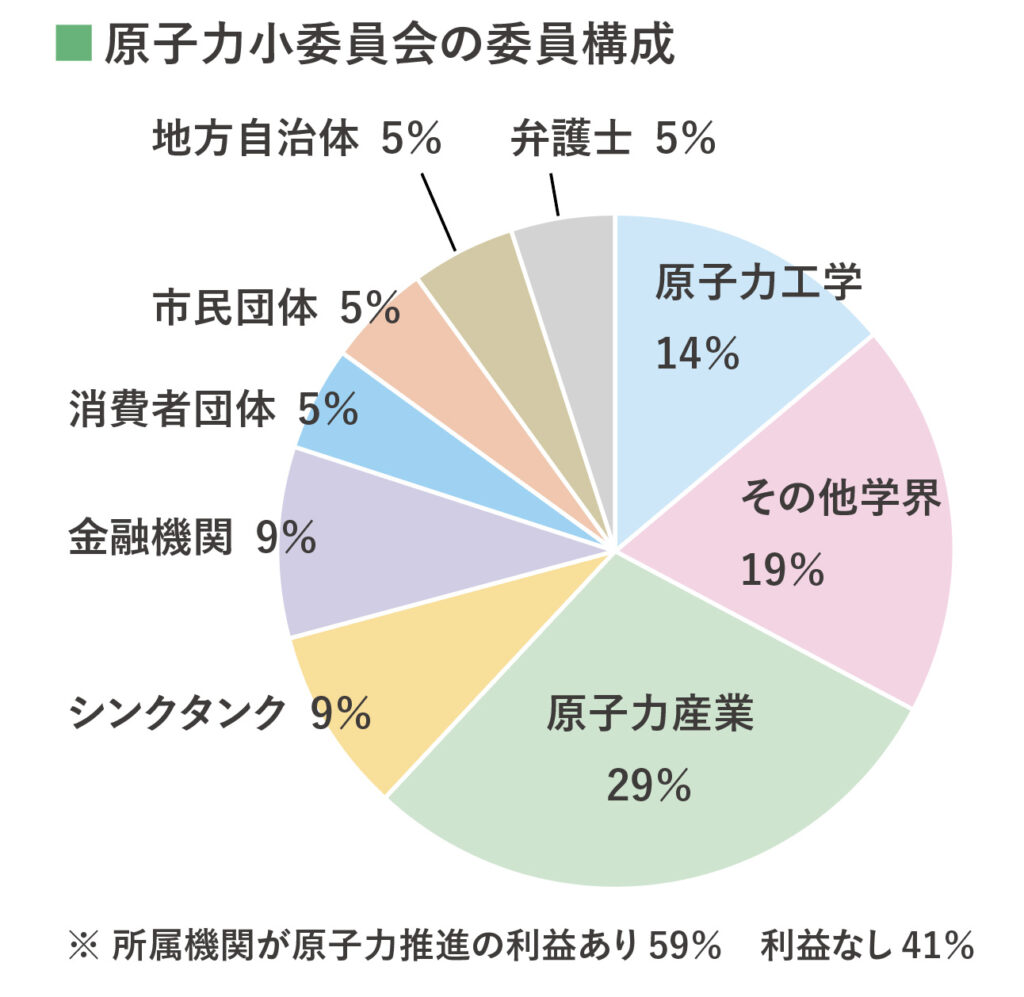

パブコメは、政策の周知・透明性向上、国民意見の聴取などの観点で有意義な制度だといえる。が、それだけでは不十分だ。私は原子力小委員会という経産省の審議会の委員を務めているが、23人いる委員の中で、原子力に反対する委員は2人だけ。客観的に見ても所属組織が原発の推進で利益を得る委員は過半数を大きく超える。このような委員会では議論の開始前から結論が見えている。

大量投稿は結局、政策への不満が形になって表れたもので、制約を加えても不満は消えない。むしろ、政策策定の初期・中間段階での実質的な市民参画の実施といった対処こそが求められている。また政策策定過程でのインフォーマルな関係者との接触の透明化も必要だ。

(松久保肇)

まつくぼ・はじめ

1979年、兵庫県生まれ。原子力資料情報室事務局長。

金融機関勤務を経て、2012年から原子力資料情報室スタッフ。共著に『検証 福島第一原発事故』(七つ森書館)、『原発災害・避難年表』(すいれん舎)など https://cnic.jp/