-

ビッグイシューのご案内

ビッグイシューのご案内

「サッカー歴がホームレス支援に活かせる!?」と始めたビッグイシュー基金のインターン。様々な社会的背景を持つ人たちと接する中で得られた視点とは

NPO法人ビッグイシュー基金では、貧困問題の解決と「誰にでも居場所と出番のある包摂社会」の形成を目指し、様々な事業を行っています。社会から孤立しがちなホームレス当事者への自立支援としてフットサルによる交流をはかっているの […] -

被災地から

被災地から

福島市内で、生後5ヵ月の子どもと被災。別居中の夫が暮らす米国へ避難、DV、子宮がんを経て、米国でステップアップを目指す

福島市から米国に避難し、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者保護シェルターで暮らした母子がいる。福島市から避難した加藤美智子さん(48歳)と息子の正義くん(9歳)親子に、2018年3月、カリフォルニア州ロサンゼルス […] -

イベントレポート

イベントレポート

教育委員会の人権学習の機会にビッグイシューが登壇/尼崎市教育委員会の人権啓発推進リーダー研修会へ出張授業

ビッグイシューでは、ホームレス問題や活動の理解を深めるため、学校や団体などで講義をさせていただくことがあります。 今回の行き先は尼崎市人権啓発推進リーダーの方々が参加する研修。リーダーの方々は、同市の人権学習グループ(小 […] -

アート・文化

アート・文化

子どもを肥満や糖尿病にさせる先進国の大人たち/米国の写真家グレッグ・セガールが作品群「Daily Bread」を発表

「和食はヘルシーフード」とよく言われるが、世界で最もヘルシーな食生活の国をご存じだろうか。187ヵ国の成人45億人に調査したケンブリッジ大学による研究(2015年)によると、最も健康的な食生活をしている国のトップ10のう […] -

ビッグイシューのご案内

ビッグイシューのご案内

3月1日発売のビッグイシュー日本版354号、表紙は「エマ・ストーン」、特集は「9年目のふくしま」です

2019年3月1日発売のビッグイシュー日本版354号の紹介です。 表紙は「エマ・ストーン」、特集は「9年目のふくしま」です。 -

イベントレポート

イベントレポート

ピアサポートの観点で、ひきこもり当事者に向き合う際に大切なこととは/「ひき桜」in横浜・割田大悟さんの講演より

現在、日本で「ひきこもり」の15歳~39歳の人は54万人と言われている。(2016年内閣府発表)そのなかで、当事者の経験を活かして、当事者に関わろうとする人も増えてきている。 2018年12月に豊中で行われたイベント「ヒ […] -

イベントレポート

イベントレポート

「ひきこもり」は、ストライクゾーンの狭い社会への「これでいいのか」という問い/立命館大学名誉教授・高垣 忠一郎さんの講演より

現在、日本で「ひきこもり」の15歳~39歳の人は54万人と言われている。(2016年内閣府発表)同居にせよ別居にせよ、その多くには家族がいる。家族は、ひきこもりの当事者にどう向き合っており、どう向き合うべきなのか。 20 […] -

アート・文化

アート・文化

「ソーシャル」×「話芸」の異色のコラボで“知るきっかけ”に。上方講談師の奇才・四代目 玉田玉秀斎さんによる「ビッグイシュー講談会」第一回レポート

「話をするプロ」というと、皆さんは何を思い浮かべるだろうか。漫才師や落語家、司会業などが思い浮かぶかもしれないが、日本には「講談師」という職業もある。日本の伝統芸能のひとつで、歴史は落語より古く、独特のリズムでテンポよく […] -

公正・包摂

公正・包摂

情報公開制度は「公益を追求するもの」、行政情報は国民共有の知的財産― 三木 由希子さんに聞く

公文書の管理や情報公開が問題となっている。そもそも公文書とは? 情報公開は市民にどんな意味があるのか? NPO法人「情報公開クリアリングハウス」理事長の三木由希子さんに聞いた。 -

アート・文化

アート・文化

アートでホームレス問題に関心を向けることはできるか/英国の人気音楽ユニット「アンダーワールド」による挑戦

英国マンチェスター市内では、2007年から2年に1度「マンチェスター・インターナショナル・フェスティバル」が開催され、国内外アーティストが最新パフォーマンスや作品発表を行う場となっている。 2017年の動員数は20万人以 […] -

気候・自然

気候・自然

プラスチックを使わない食品保存は可能か? 世界のイノベーションと個人レベルの習慣の変え方

無駄に使われるプラスチック製品に目を光らせる消費者が増え、「過剰包装」といえば真っ先に思い浮かびがちな食品企業はこれまでのやり方を変えるよう圧力をかけられている。プラスチックに代わる新素材への投資をすすめ、その対象は、ロ […] -

原発ウォッチ!

原発ウォッチ!

ベトナム、トルコに続き英国への原発輸出も破綻へ-足もとから崩れ始めた原子力産業

日本政府が積極的に進めてきたトルコへの原発輸出が事実上破綻した。本年1月4日の報道によれば、トルコ北部のシノップ原発計画の建設費が4基で当初の2倍の5兆円にも高騰し、採算性が悪化したためだ。そこで、メーカーの三菱重工はト […] -

イベントレポート

イベントレポート

ホームレスの人々と働くうえでスタッフが大切にしていること/目白大学への出張講義より

ビッグイシューでは、ホームレス問題や活動の理解を深めるため、高校や大学などで出張授業をさせていただくことがあります。 今回、ビッグイシュー日本東京事務所の販売サポートスタッフ・須摩と恵比寿駅西口の販売者・鈴木さ […] -

アート・文化

アート・文化

小学生から高齢者まで、無職も働き盛りも、障害のある人もない人も。みんなで歌う「コミュニティ合唱団」がオーストラリアで人気上昇中

“歌う娯楽”といえば日本ではカラオケ。仲間とワイワイ、時にはひとりで熱唱、ストレス発散している人も少なくないようだ。大声で歌うことは単純に気持ちが良いものだし、健康維持にも良いとされている。 そんな「歌う」ことのメリット […] -

健康・衛生

健康・衛生

「ペットを飼うこと」の意外なメリット:認知症対策、子どもの健全な育成、病人・囚人にも…その有効性とは

動物は私たちをより健康的で、幸せな人間にしてくれる。ペットを飼っている人なら、動物が与えてくれる大きな喜びや安らぎをよくご存知だろう。悩みがある時などは特に。ペットの多くは、大切な「家族の一員」とみなされている。 「動物 […] -

ビッグイシューのご案内

ビッグイシューのご案内

認知症になったおかげで仕事のミスが減る? 周囲の理解と働き方次第で「認知症になってもチャレンジできる社会」に

60年前と比べると、日本人の平均寿命は15年以上伸び、男性81歳・女性87歳(※1)となった。さらに2065年には男性84.9歳、女性91.3歳になる見込みがあるという。 ※1:内閣府「平成30年版高齢社会白 […] -

教育

教育

難民認定率0.2%の日本。共に生きるために、対話・生活・就労の場をつくる取り組み-NPO法人 WELgee(ウェルジー)

難民認定率わずか0・2%という日本で、民間の協力を得て、難民の人々を日本社会につなぎ、新たなルートをつくろうと奮闘してきた「WELgee」。企業と協働で彼らの可能性を発掘し、就労に結びつける新プログラムについて聞いた。 […] -

ビッグイシューのご案内

ビッグイシューのご案内

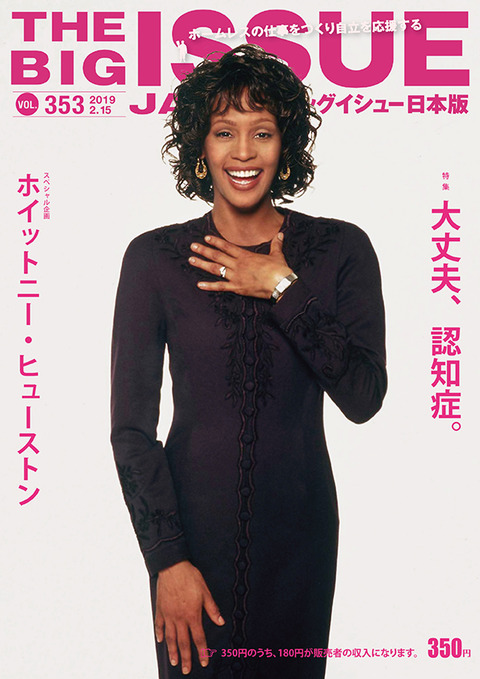

2月15日発売の『ビッグイシュー日本版』353号、表紙は「ホイットニー・ヒューストン」、特集は「大丈夫、認知症。」

2019年2月15日発売のビッグイシュー日本版353号の紹介です。 表紙は「ホイットニー・ヒューストン」、特集は「大丈夫、認知症。」です。 -

ビッグイシューのご案内

ビッグイシューのご案内

ビッグイシューでのインターンは「多くのチャレンジに恵まれた」。グローバルな問題にもつながる発見とは?

ホームレスが路上で販売する雑誌、「ビッグイシュー日本版」。 毎月1日、15日に発売される雑誌の販売者は、全国で約120人(2018年12月現在)。 その販売者たちのサポートは、ビッグイシュースタッフのほか、大学生をはじめ […] -

被災地から

被災地から

人間関係も壊した放射能汚染。友人の言葉で、ニュージーランドへ家族で移住、現地で福島への募金活動、被曝体験を語る

成田空港から飛行機を乗り継いで2日。2018年12月上旬、ニュージーランド北島の北部にある人口約5万2千人の町・ファンガレイを訪ねた。11年5月末に一家で移り住んだ福島市出身のチェイヴ理美さんが町の小さな空港まで出迎えて […] -

イベントレポート

イベントレポート

仲間の存在や定期的な練習が「日常」も変える/ダイバーシティカップがもたらすものとは?

「ダイバーシティカップ」には、ホームレス経験者やひきこもり、うつ病など、さまざまな背景をもつ人たちのチームが参加してきた。では実際に、どんな人が何をきっかけにフットサルを始め、練習や大会で何を感じているのだろうか。 -

イベントレポート

イベントレポート

「格差社会の是正」はデータ分析だけでは無理。背後にある人々の声を聞く必要性/同志社大学経済学部に出張講義

ビッグイシューでは、ホームレス問題や活動の理解を深めるため、学校や大学などで講義をさせていただくことがあります。 今回の訪問先は同志社大学・今出川キャンパス。経済学部の「データで見る格差社会」の授業に、ビッグイシュー日本 […] -

健康・衛生

健康・衛生

水俣病にもがき苦しんだ母が受け入れた受難ー漁師・杉本肇さんの語り部講話@関西大学

患者である家族のもと、5人兄弟の長男として育った杉本肇さん。現在は水俣市で、家業の漁師として、また水俣の悲劇を伝える語り部として活動しています。 (前編「不当な差別、語り継ぐ再生への道―水俣病患者家族が歩んだ60年。漁師 […] -

イベントレポート

イベントレポート

不当な差別、語り継ぐ再生への道―水俣病患者家族が歩んだ60年。漁師・杉本肇さんの語り部講話@関西大学

ジョニー・デップ最新作“minamata”の題材は「水俣病」。70年近く前の公害問題ゆえに、「名前くらいしか知らない」という人も増えています。今でこそ熊本県水俣市は環境モデル都市に選ばれていますが、1950年代には公害・ […] -

貧困・ホームレス

貧困・ホームレス

“食料不安”が忍び寄る – 人口の7.6%が空腹を満たせないアメリカの現実。子どもへの影響もこの10年で3倍に

驚くべきことに、アメリカのような先進国に住む人々でも、十分な量の食料をいつも手に入れられるわけではないらしい。事実、米国農務省(USDA)の試算では、4,200万人ものアメリカ人が食料不安(food insecurity […] -

ビッグイシューのご案内

ビッグイシューのご案内

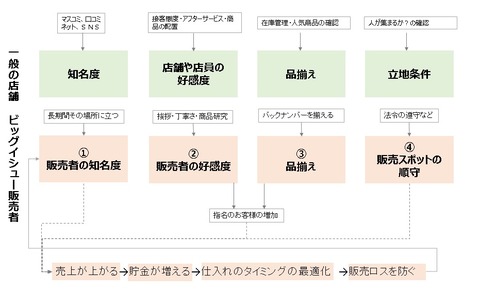

トップクラスのビッグイシュー販売者が心がけていること/ひたすらPDCAを回し、目標に近づく努力をする

東京のビッグイシュー販売者は、1日ひとり平均15~20冊程度販売している。もちろんなかには苦戦している販売者もいるが、スタッフが驚くほど売り上げる販売者もいる。都内で販売しているAさんだ。 販売への影響、および路上脱出後 […] -

ビッグイシューのご案内

ビッグイシューのご案内

ベーシック・インカムは必要なのか?必要だとすれば、なぜ。そして何に配慮が必要か。

多くの政策や法案について、「与党は賛成だが野党は反対」「▽▽法に反対の人は○○法にも反対」ということが多い。しかし、「ベーシック・インカム」については党や政治的志向・興味範囲を問わず、様々な人が「賛成・反対・慎重論」を唱 […] -

健康・衛生

健康・衛生

記録的な寒波到来で直面するリスク:火事か凍死かー北米で増えるテントシティの実情

“火事で死ぬリスクと凍え死ぬリスク ”ー テント暮らしをしている路上生活者たちが直面する究極の選択について、カナダ(ブリティッシュコロンビア州)のストリート誌『Megaphone』の記事を紹介する。 自由だが […] -

ビッグイシューのご案内

ビッグイシューのご案内

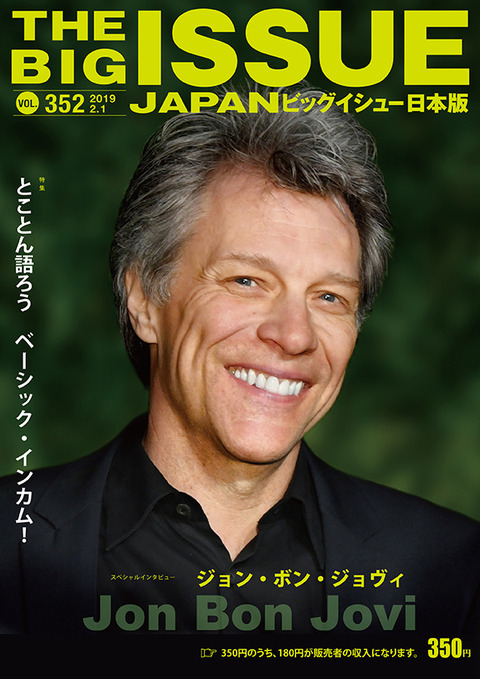

ビッグイシュー日本版352号、表紙は「ボン・ジョヴィ」、特集は「とことん語ろう ベーシック・インカム!」

2019年2月1日発売のビッグイシュー日本版352号の紹介です。 表紙は「ボン・ジョヴィ」、特集は「とことん語ろう ベーシック・インカム!」 -

イベントレポート

イベントレポート

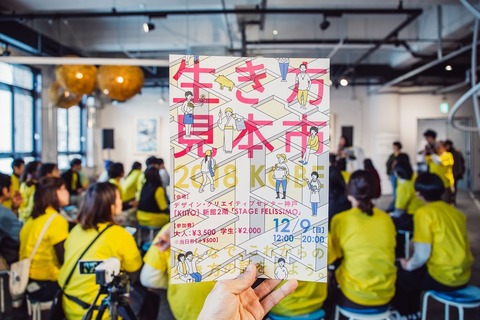

「NPOで働きながら社会と関わる」とは? 「生き方見本市KOBE」に250名が集う

デザイナーや伝統工芸の職人、市議会議員、公務員、コミュニティナース、NPO職員、お寺の参事…など、実に多様な生き方、働き方をしている人が一堂に会するイベントが開かれた。その名も「生き方見本市KOBE」。2018年12月9 […]