-

イベントレポート

イベントレポート

お金に不自由のない家庭環境に育った男性が、路上へ出てしまった理由とは——ビッグイシュー販売者が大阪府立吹田高校へ出張講義

有限会社ビッグイシュー日本では、ビッグイシューの活動やホームレス問題への理解を深めるため、高校や大学で出張講義をさせていただくことがあります。 今回ビッグイシュー日本の大阪事務所長・吉田と販売者の入島さんが向かったのは、 […] -

ビッグイシューのご案内

ビッグイシューのご案内

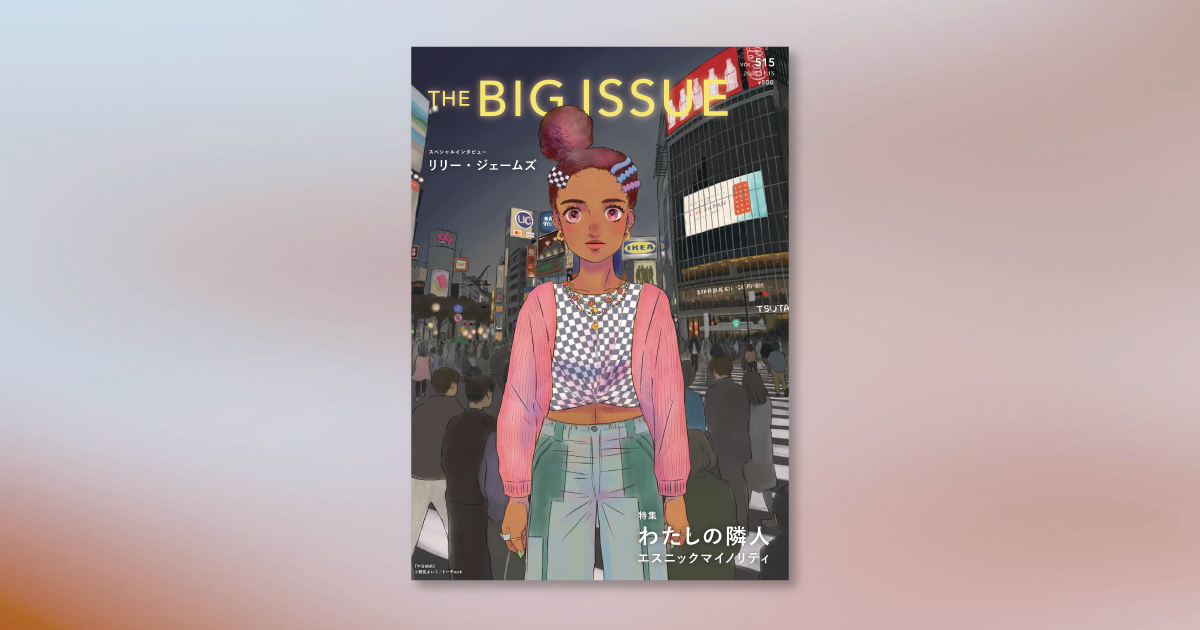

表紙&特集は「わたしの隣人 エスニックマイノリティ」、スペシャルは「リリー・ジェームズ」/11月15日発売の『ビッグイシュー日本版』515号

リレーインタビュー 私の分岐点)俳優 弓削智久さん 1999年に「小市民ケーン」で俳優デビューし、2002年には「仮面ライダー龍騎」(テレビ朝日系)の由良五郎役で注目を集め、映画やドラマを中心に活躍を続けている弓削智久( […] -

公正・包摂

公正・包摂

「ベーシック相続」で格差社会の是正を目指すー2家族が国民半分の合計資産より多くを占有するドイツの現状

日本だけでなく世界中で広がる格差問題。その理由と対策について、政治学者マルティナ・リナルタスにドイツ・ハンブルクのストリートペーパー『ヒンツ&クンスト』誌が話を聞いた。 『ヒンツ&クンスト』誌:あなたは「ドイツは実力主義 […] -

原発ウォッチ!

原発ウォッチ!

世界銀行とアジア開発銀行が原発融資解禁へ/原発推進国が強く働きかけ

国際開発金融機関(MDB:Multilateral Development Bank)は途上国の貧困削減や持続的な経済・社会的発展を金融や技術などで支援することを目的に、各国の出資で設立された金融機関だ。世界銀行(以下、 […] -

平和・協同

平和・協同

戦争がもたらす環境破壊を記録する動き

戦争は、軍人・民間人問わず甚大な犠牲者を出す。何百万人もの人が、遺族の悲しみ、負傷者の不安、家を失う不安を抱えることになる。人間が負う苦しみの前では、戦争が気候や環境にもたらす影響は見過ごされやすい。だが実際のところ、武 […] -

健康・衛生

健康・衛生

毎年10万人以上を殺し、依存症者を生み出し続ける鎮痛薬「フェンタニル」

米国アラバマ州モービル郊外ーーコリー・ジェイムズ(40歳)が友人を亡くした夜のことを語る。「救急車を呼んだけど、手遅れだった。あんな状況を目の当たりにして、これは本当にヤバいって思ったんだ」。手術後の痛みを和らげるために […] -

アート・文化

アート・文化

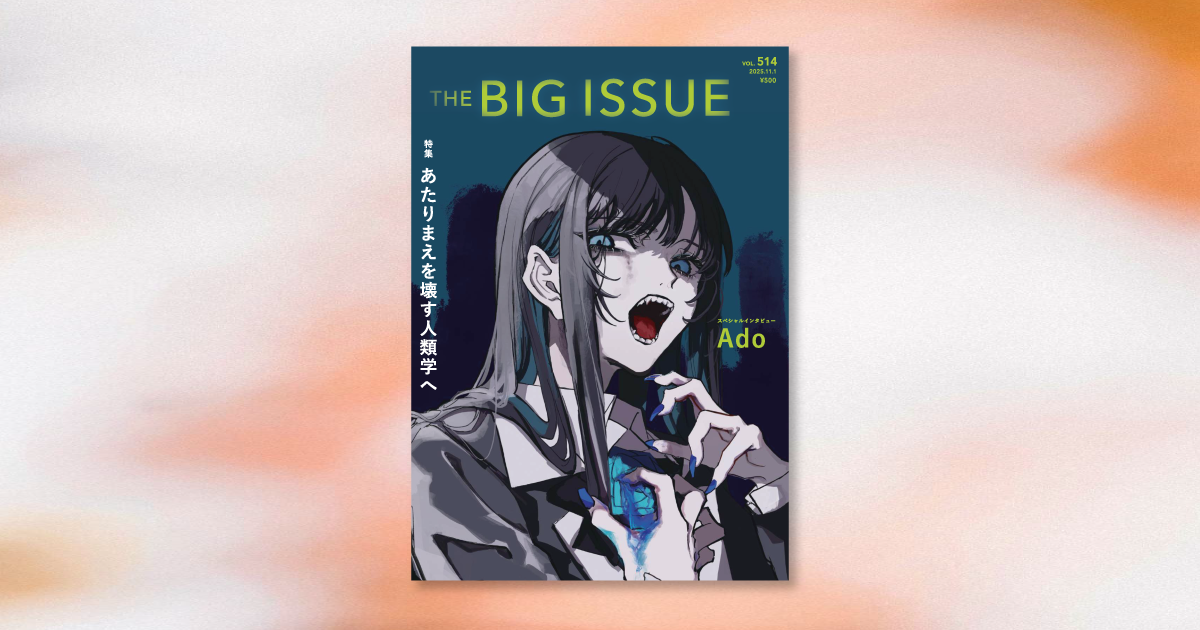

表紙は「Ado」、特集は「あたりまえを壊す人類学へ」/11月1日発売の『ビッグイシュー日本版』514号

11月1日発売の『ビッグイシュー日本版』514号の表紙は「Ado」、特集は「あたりまえを壊す人類学へ」です。 (リレーインタビュー 私の分岐点)俳優 金城大和さん 2010年に俳優としてデビューして以来、舞台や映画、テレ […] -

平和・協同

平和・協同

もし吉祥寺がガザだったら――高橋真樹さんによる『ガザ・サーフ・クラブ』解説

ガザについて報道されるとき、映し出されるのはたいてい、爆撃シーンや瓦礫に覆われたまちの光景ではないだろうか。それは、「視聴率が取れるから」と「わかりやすい」映像や写真が使われるからだ。爆撃の前に何が起こっているかは、ほと […] -

公正・包摂

公正・包摂

ガザの現実を「憎しみの連鎖」で片づけない――高橋真樹さんが語る『私は憎まない』の背景

日本では、大手メディアによるガザの報道は減ってきている。そして報道される場合でも、「憎しみの連鎖」や「宗教の問題」などという誤解を生む表現が使われるケースもある。しかしこの報道の裏には、長年続いてきた封鎖と占領、そして見 […] -

平和・協同

平和・協同

空爆の合間の “ふつうの暮らし”――映画『ガザ 素顔の日常』上映と関根健次さんトーク

2025年10月、吉祥寺で、大手メディアがあまり報道しないテーマにスポットライトを当てた「UNKNOWN cinema」開催された。第1回となる今回はパレスチナのガザ地区を舞台にした4つのドキュメンタリー映画が上映され、 […]

タグから探す

- DIY

- DV

- LGBTQ

- PFAS

- Web3

- アスペルガー症候群

- アニマルウェルフェア

- アフガニスタン

- アフリカゾウ

- アメリカ

- アルゼンチン

- イギリス

- イスラエル

- イタリア

- インターン

- インド

- うつ病

- エスワティニ

- エネルギー

- オーストラリア

- オーストリア

- オランダ

- カナダ

- ギャンブル

- ギリシャ

- ケニア

- サステナビリティ

- シエラレオネ

- シリア

- スイス

- スウェーデン

- スコットランド

- ストレス

- スペイン

- スポーツ

- セルビア

- ソーシャルアクション

- ダウン症

- ダンス

- チリ

- デンマーク

- ドイツ

- トランスジェンダー

- トランプ

- ニュージーランド

- ハームリダクション

- ハウジングファースト

- パナソニックNPO/NGOサポートファンド

- パレスチナ

- ハンガリー

- ひきこもり

- ビッグイシューにかかわる人たち

- ひとり親

- フードロス

- ファイザープログラム

- ファッション

- フィリピン

- フィンランド

- フェアトレード

- フェミニズム

- ブラジル

- プラスチック

- フランス

- プロボノ

- ベーシックインカム

- ポートランド

- ホームレス・ワールドカップ

- ホームレス人生相談

- ホームレス問題

- ボディイメージ

- ボブ猫

- ポルトガル

- マイクロファイナンス

- メキシコ

- ロシア

- ロマ

- 三重県

- 不登校

- 中国

- 中央ろうきん

- 京都府

- 人種差別

- 依存症

- 兵庫県

- 再生可能エネルギー

- 写真

- 北朝鮮

- 北海道

- 千葉県

- 南アフリカ共和国

- 台湾

- 和歌山県

- 図書館

- 坂本龍一

- 埼玉県

- 大阪府

- 奈良県

- 奈良美智

- 女性ホームレス

- 子どもの権利

- 宇宙

- 宮城県

- 宮崎県

- 山口県

- 山形県

- 山梨県

- 岐阜県

- 岡山県

- 岩手県

- 島根県

- 幸福度

- 広島県

- 当事者の声

- 徳島県

- 恐竜

- 愛知県

- 感情

- 新型コロナウイルス感染症

- 新潟県

- 映画

- 東京都

- 枝元なほみ

- 栃木県

- 格差社会

- 歴史

- 死刑

- 民主主義

- 水資源

- 水道

- 沖縄県

- 滋賀県

- 滝田明日香

- 演劇

- 熊本県

- 生活保護

- 生物多様性

- 生理の貧困

- 石川県

- 神奈川県

- 福井県

- 福岡県

- 福島県

- 秋田県

- 科学

- 移民・難民

- 統合失調症

- 絵本

- 群馬県

- 肉食

- 自殺

- 自閉症

- 若者の活躍

- 茨城県

- 葬儀

- 言語

- 認知症

- 資本主義

- 選挙

- 銃

- 長崎県

- 長野県

- 青森県

- 静岡県

- 韓国

- 音楽教育

- 高知県

- 高齢者

- 鳥取県

- 鹿児島県